課題は「若年層に商品を届けたい」

「さわる知リ100」や、その前身となる「知リ100」は、きちっと再生して約15秒という短さで見せるWeb動画シリーズだ(01)。日常生活のふとした瞬間に、オロナインを思い出してもらおうというコンセプトがさりげなく盛り込まれた内容となっている。

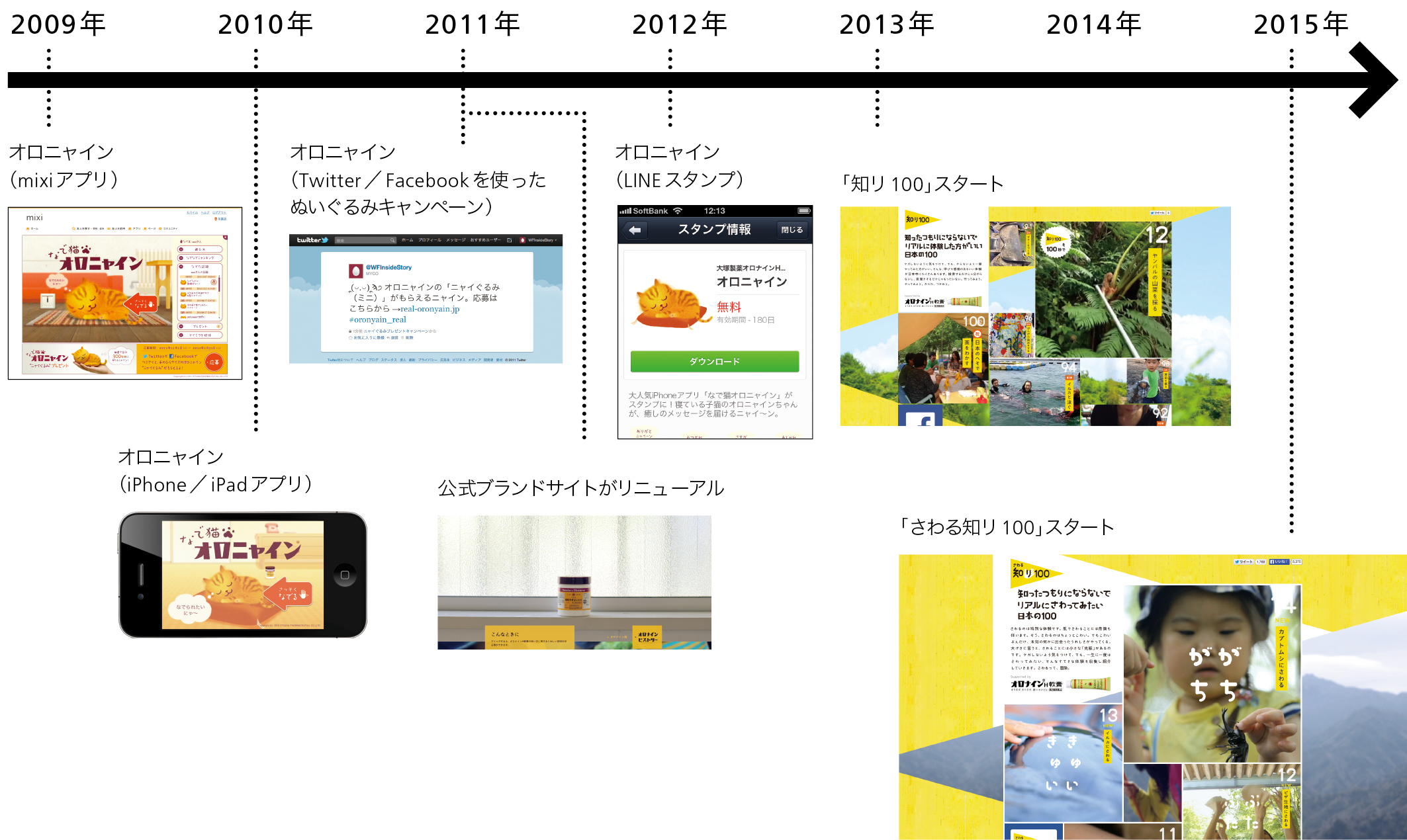

こうした世界観が築き上げられた動画が生み出せるのには、理由がある。大塚製薬工場の大滝里佳氏は、その点を「2009年から取り組んできた数々のデジタル施策でのアプローチが土台となっている」と明かしてくれた(02)。

2009年初期から企画全般に深くかかわるのが、エージェンシーのWieden + Kennedy Tokyo(W+K Tokyo)である。大滝氏は、W+K Tokyoとのパートナーシップを築くにあたって、特に3つのポイントを重視したと語る。

「私たちの独自調査では、オロナインの認知率が国内で9割以上と出ている一方で、利用者の年齢層が高くもなっていました。そこで、オロナインのプロモーションを手がけるにあたって、3つのポイントを念頭にお願いをしました。1つが『商品鮮度を上げること』。2つ目が『若年層にアプローチすること』。そして3つ目が、『これまでの愛用者を大事にしながら、オロナインのブランド観を大切にすること』。これら3つのポイントを踏まえていただきながら、企画がスタートしたのです」(大滝氏)

2012年までの積み重ねが新展開を生む

まず2009年から、「ちょっと先を行く」プラットフォームを使った企画が実現していく。

「怪我や病気をしないと使う機会が限定されるオロナインのような商品は、日ごろからの関与が低いので、限られた予算で創意工夫を凝らした試みが求められました。日常生活でオロナインのことを思い出してもらいやすくしながら、若年層を念頭に置いた2009~2012年の施策は、W+Kさんを中心にとても合理的な判断のもとで進めていただけました」(大滝氏)

そこで生まれたのが「オロニャイン」アプリであった。ついつい猫が映る画面をなでたくなることを意図したアプリは、身近にオロナインを感じてほしいというブランド観を託されたものでもあった。狙いどおり、若年層を中心にファンの拡大が実現。次いで2011年には、公式ブランドサイトのリニューアルに着手。製品への懐かしさや親しみの漂った世界観が、公式サイト内で見事に表現されることとなった。

こうした2012年まで育んできた取り組みを、さらなる新展開で活かすために生まれたのが「知リ100」シリーズだ。チューブタイプで使用シーンを広げたいという同社プロダクトマネージャーの狙いと、20~30歳代の男女という今まで以上に若年層を意識した課題設定に基づき、「知リ100」シリーズがスタートする。

Facebookページはファン数が7万人

2013年に「知リ100」キャンペーンがスタートし、2014年秋に100本の公開が終了後も、反響が続いたという。そこで、2015年4月から新シリーズ「さわる知リ100」がスタート(03、04)。反響の高さは、Facebookページのファン数約7万人が証明している(05)。

「お子さんに冒険をさせたくなる20~30歳代のパパの反応がとてもよく、需要が大きく伸びたという調査結果も得られました。このWeb動画による波及性が表れた形です」(大滝氏)

オロナインのプロダクトマネージャーが期待した展開は、「10gのチューブタイプ=お試しでの使いやすさ」と「若年層の男性」とを結びつけ、新たなマーケットの開拓につながった。

「これらの達成には、この6年あまり、企画段階からW+K Tokyoさんを中心とした外部パートナーと定期的に議論を重ね、さまざまな施策を育ててきたからこそできたと言えます。傍にオロナインを感じ取ってもらえる表現と、ユーザーのみなさんの後押しがあって、幸せな展開を今も歩ませてもらっています」(大滝氏)

“お守り”のような存在にしたい

一連の施策に共通する、どこか懐かしく、ほっとさせる世界観。この実現が、潜在的に抱えるオロナインの商品イメージと結びつき、一過性で終わらない、継続的な訴求に成功した要因だ。制作陣はどう意識してきたのだろうか?

「知リ100シリーズで訴求したいチューブタイプは、気軽に携帯できるのが特徴です。だからこそ、“お守り”みたいな存在になれたらいいよね、という話をチーム内ではよくしてきました。お守りとして寄り添えるきっかけにしてほしい思いが、動画のテーマや世界観に込められています」(W+K Tokyo 大野真吾氏)

実際、知ってはいるけれどやったこと(さわったこと)がないという絶妙な頃合いをテーマに設定できていることが、エンゲージメントの高いファンの獲得にもつながっている。

「実際に体験したい気持ちになってもらうことがゴールです。自分にもできそう! という温度感を大切にしています」(大野氏)

「オロナインという商品の広告にとどまらない、観る人の価値観を変えるきっかけを与えられる動画づくりに、ワクワクしながら立ち会わせてもらっています」(ハツメイ・青木二郎氏)

最後に、「さわる知リ100」をはじめ、今後のデジタル施策の展望について語ってもらった。

「2009年のスタートから共有しつづけてきた、オロナインのブランド観を大切にしながら、新たなチャレンジを欠かさない試みを継続したいです」(久山弘史氏)

「すべての施策の根底に流れる、オロナインに向けた思いを継承していくことが、次の企画へのトライにつながると考えています」(大滝氏)