今回のサンプルとして用いた「ウェブ解析士協会」のWebサイト

過去1年間チェックしていた6つの項目

前職も含め筆者は新卒から5年間、SEO担当者(ウェブマスター・メディアの企画)と解析担当者の二足の草鞋を履いている。

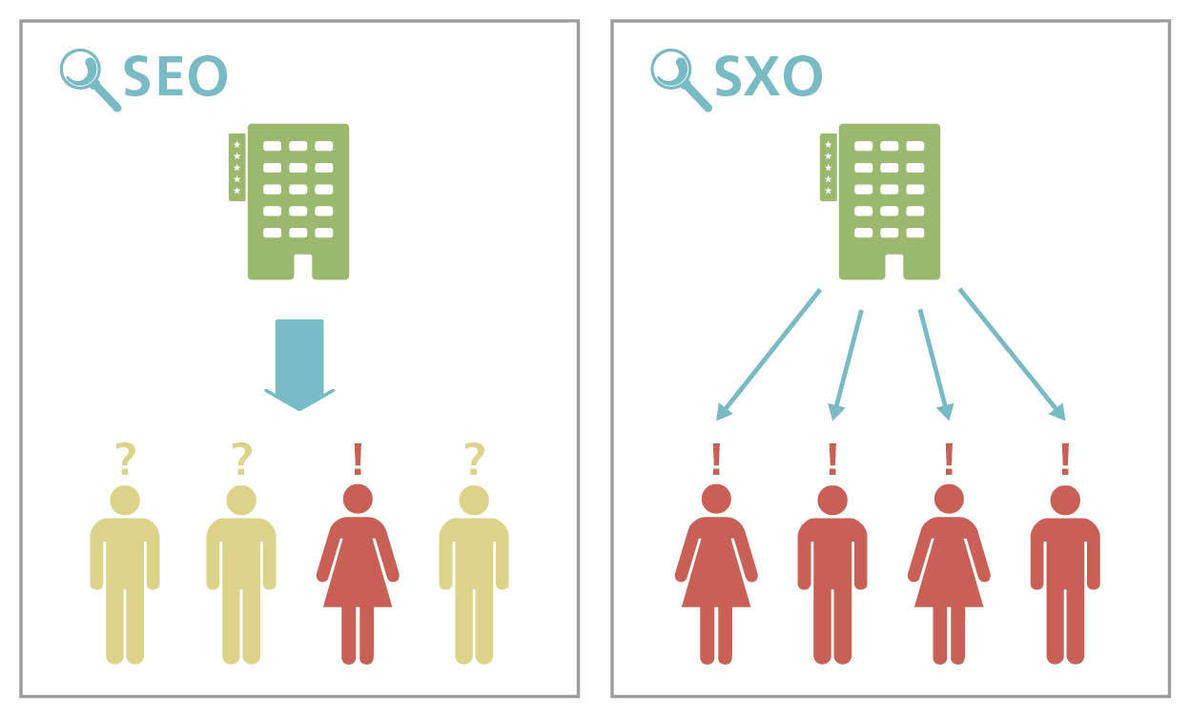

解析担当としてはもちろん、リスティング広告やSNS施策の分析・解析も行っているが、今回は「SEO施策」のレポーティングについて触れてみたい。“自分で数値を分析して、自分で改善する”という点でカバーすべき範囲がほかの施策よりも広く、応用できるのがその理由となっている。

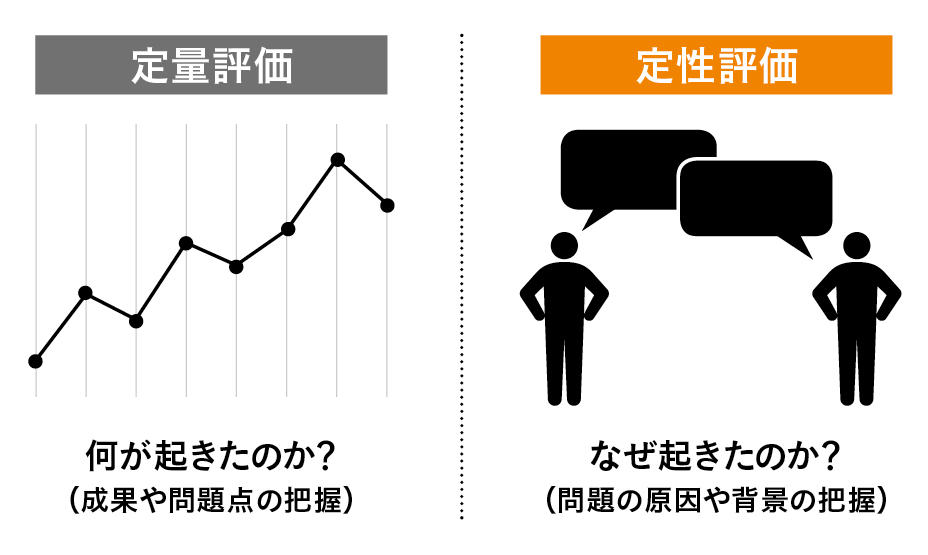

以下は筆者がSEO担当としてレポートを作成する際の最低要件である。

_Webのリテラシーが低いメンバーでも成果が目に見えてわかる

_SEO施策に従事するメンバーが、今の結果の原因の仮説を立てられ、なおかつ次のアクションを起こせる

本稿を執筆するにあたり、過去のレポートを見直してみたところ6つの共通する指標があった。これらの指標を見ていくことで、SEO施策の最低限の経過・結果が追跡できるだろうと考えている。

[01]自然検索トラフィックのセッション推移

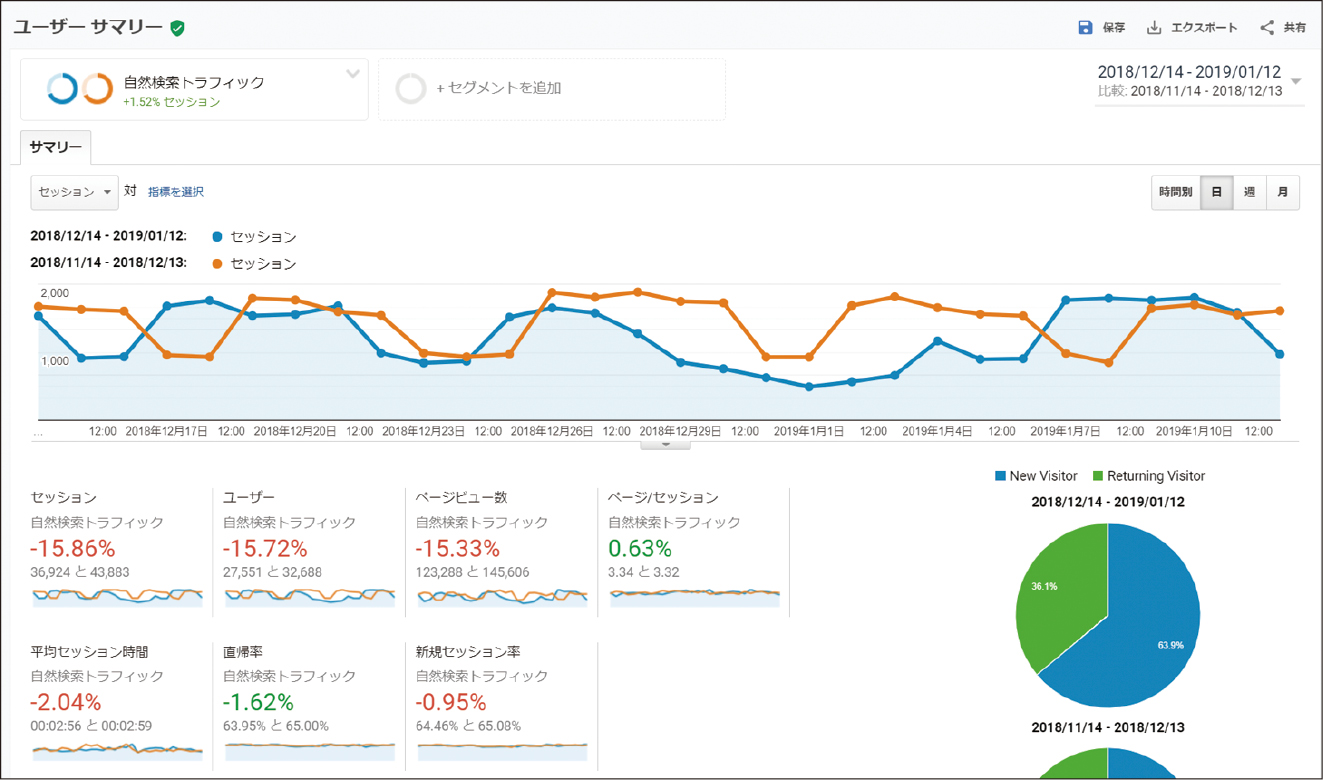

まずチェックしておきたいのがGoogleアナリティクスのセッションのうちの「自然検索トラフィック」の数値だ(図01)。

「サーチコンソールのクリック数でもほぼ同じなのでは?」という人もいるかもしれないが、サーチコンソールのクリック数ではGoogle以外の検索エンジントラフィックを追跡できない。また、サーチコンソールで計測できるのはあくまでクリック数なので、誤タップや速度が遅いために訪問前に離脱してしまったトラフィックも数として含まれてしまう。

できる限り正確なセッション数を把握するためにもGoogleアナリティクスの指標を用いるのがおすすめだ。

ウェブ解析士協会の自然検索トラフィックの動向を見ると、全体の約7割。ビジネスマンが平日に来訪しているケースが多いということがわかる

[02]Googleサーチコンソールでの表示回数

SEO施策では、検索画面にどれだけ自分たちのコンテンツが掲載されているかを追跡することも大切だ。なぜなら表示回数が増える=自社サイトへの入り口の数が増えるからだ。

仮に狙ったキーワードで掲載順位や流入数が落ちていても、ほかのクエリでそれ以上にセッションが上乗せされていることもままあるが、これもひとつのSEO施策の“成果”となる。

表示回数はサーチコンソールの「検索アナリティクス」画面で確認できる(図02)。

ウェブ解析士協会の過去28日分の表示回数。その前の28日間と比較して表示回数は増えているがCTRが悪化してクリック数はむしろ減少している

[03]新しく発掘された検索クエリのうち流入に貢献している上位10個

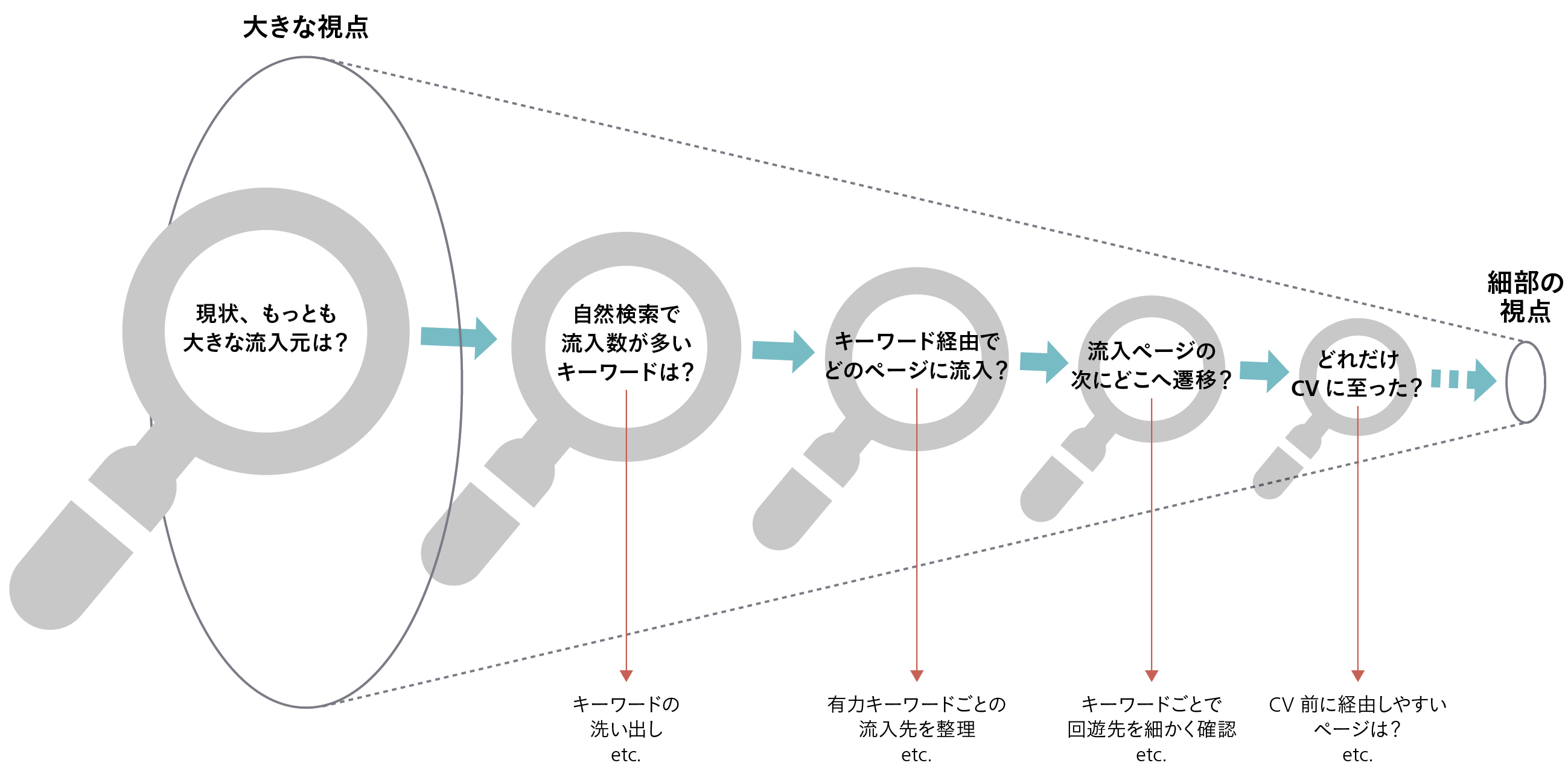

SEO施策は必ずしも狙ったキーワードで上位表示できるとは限らない。本来狙っていたキーワードとは違うキーワードで盛んに流入し、CVも発生しているという現象も決して珍しくはないのだ。

そこで確認しておきたいのがサーチコンソールの検索アナリティクス画面で確認できる「検索クエリ」(図03)。過去28日間と比較できるので、流入が急増しているクエリと流入に貢献しているページを追跡してみよう。

検索エンジンによる順位は、消費者の純粋想起や助成想起の順位と比例すると言っても差し支えない。社名や製品名などで獲得できるのは主に顕在層である。一方、一般ワードで獲得できるのは、各社にとって主に潜在層と言える新規獲得に寄与する来訪者である可能性が高い

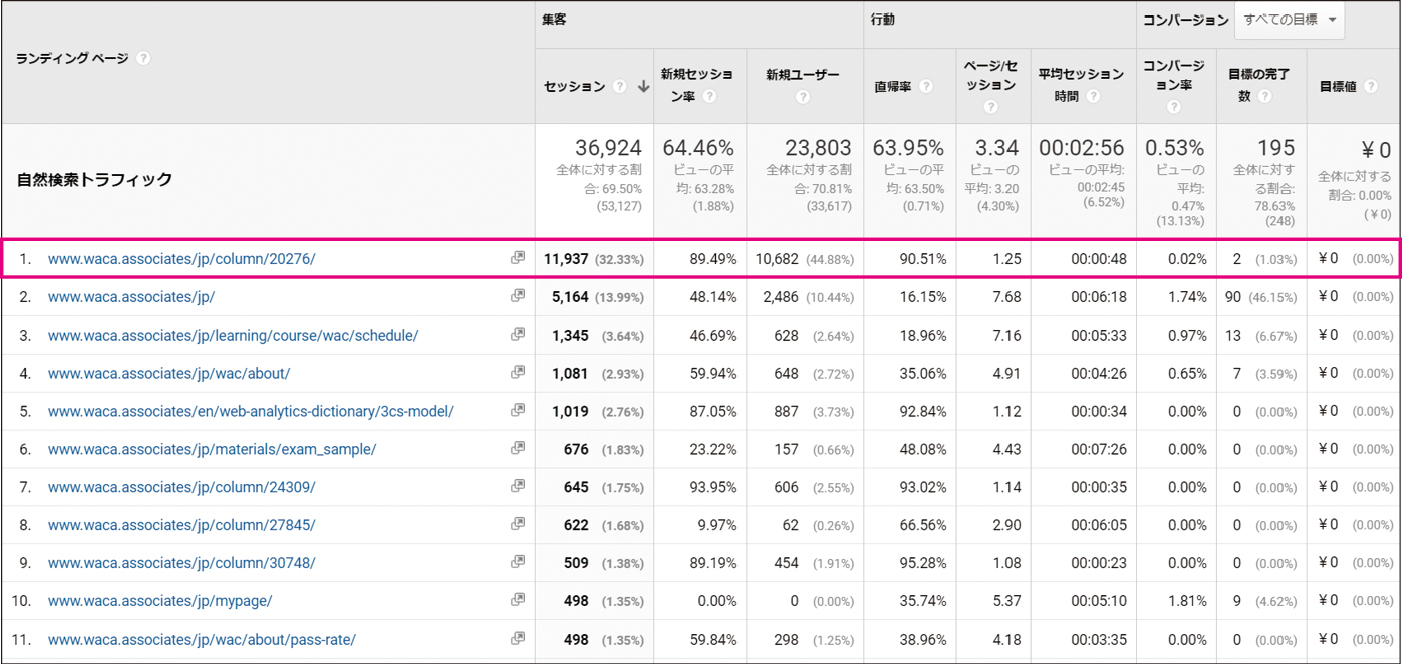

[04]検索流入からのCV数推移

SEO施策で、特にメディア運営で起こりがちなのが「流入数は増えたが、ビジネスには貢献していない」という現象だ。

流入が増えることはもちろん成果のひとつであるが、その流入がどの程度組織の売上に貢献しているのかを測らなければ意味がない。

ECのようにSEO施策の流入が売上に直結しなくとも、必ず目標となる数値としてコンバージョン(CV)を設定し、どのキーワードのどのページに対する施策がCVにつながっているかは追跡しておきたいところだ(図04)。

協会の検索流入からのCV数を見ていると、やはり「ウェブ解析士」などの資格関連のクエリで到達するページからのCVが中心。ただし、がんサバイバーの方のブログ記事からも2件ほどCVが獲得できている(枠内)

[05]クローラーの日別平均、順位推移と流入推移

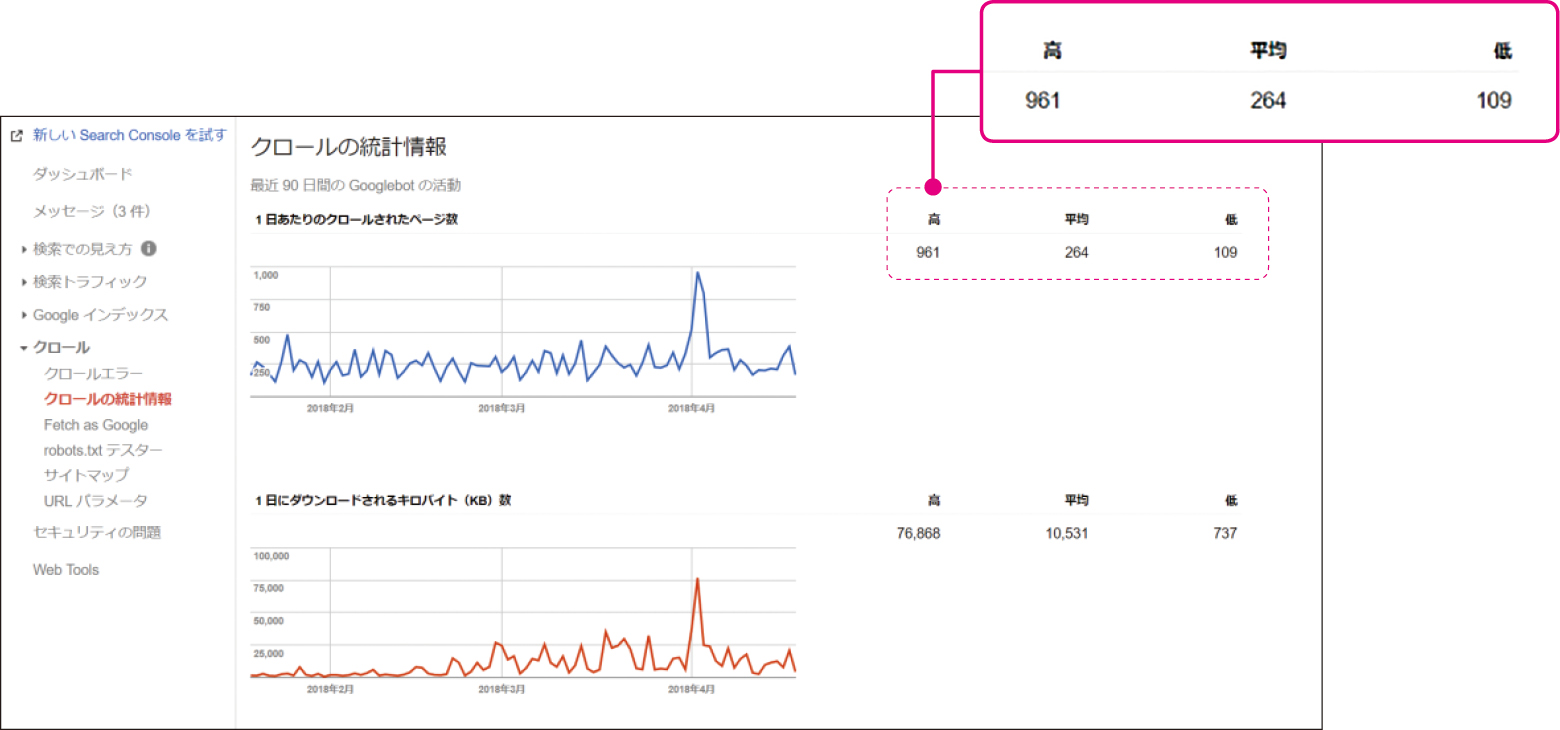

ここまでの指標ももちろん重要だが、そもそも「行った施策をGoogleがしっかり検知してくれる状況が整っているか」をチェックするのもSEO担当者の役割である。

クローラーが頻繁にサイトに来訪していれば、SEO施策が短い時間で検索結果に反映されやすい。逆を言えば、クローラーが来訪しなければどれだけ更新していても無駄なので、クローラビリティの改善が先決だ。

それをチェックできるのが旧Googleサーチコンソールの「クロール>クロール統計情報」から確認できる「クローラーの日別平均日別来訪数」という項目なので、チェックしてほしい(図05)。

ウェブ解析士協会のサイトは、1日平均264ページクローラーが巡回していおり、最低でも毎日109ページはGoogleがクロールしている。「平均巡回ページ数」「最低クロール数」が自分のサイトの規模よりも少ない場合は「クローラーの巡回頻度の改善見込みがある」と考えられる。当てはまった場合は、コンテンツの拡充ももちろん、サイトマップやパンくずリスト、内部リンクやレンダリング要請など「クローラビリティ」を高める施策を打つことも大切だ ※現在このレポートを確認できるのは旧Googleサーチコンソールの画面からのみ

[06]社内で狙っているキーワードの順位推移と流入推移

おそらく読者の組織がSEO施策を始めようと思ったきっかけは、社内から「このキーワードで最適化したい」というキーワードがあったからではないだろうか?

その場合はGRCなどの検索順位計測ツールで当該キーワードの検索順位の推移をレポートに盛り込むと、興味を示してくれる場合が多い(※ただし、検索順位は検索している場所やユーザーによっても変動する)。

実際のデータをグラフで見せることはもちろん、数値が変化したタイミングで何があったか、なぜその結果になったかも伝えるのがベスト。「前回のMTGで話題になったこと」「そこから実際に起こした行動」「現状のその行動に対する成果」「成果を伸ばすためにできること」が簡潔にまとまっているスライドがひとつあると、施策に関する興味関心が下がらない。明確に成果が表れている(もしくは下がっている)グラフが出せる場合は添付しておくと説得力が向上する

社内向けSEOレポートのコツは連続性

ここまでは、私が社内向けのSEOレポートで用いている項目を紹介したが、これだけ埋まっていれば十分というわけでもない。

というのも、ここまではあくまでも「レポート」なので、社内に通知しても全くアクションが起こらない可能性もある。つまり、行動に繋げるためには、さらなる工夫が必要になる。

そこで、筆者が行っているインハウス向けレポートの工夫を2点お伝えする。

(1) レポートの前半に前回の施策結果を記入する

メンバーがレポートで一番関心を抱くのは「自分たちの行動の成果」だ。前回のレポートに提案・実行した施策があれば目次の次に織り込もう。

SEO施策では、すぐに目に見える成果が出ることが少ない。長期戦になるにつれて社内のモチベーションが下がるのは必然なので、モチベーションを保つためにもこの項目は織り込もう。

(2) 今後の施策についてはあえて「ざっくり」と

インハウス向け、特にメンバーに向けてのレポート作成で心がけているのは今後の施策をあえて粗めに出すこと。「提案内容」「追うべき指標」「期待できる成果」「撤退ライン」といった基本的な項目は最低限網羅しつつ、あくまでアイデアベースの項目として提出している(※クライアント向けや上長に向けてのレポートでは非推奨)。

アイデアベースの話なので思い切った提案ができることはもちろん、チームメンバーからの意見も引き出しやすく、考える機会があるので自分事にしてくれることが多い。

全体として考えておくこと

以上、社内向けのSEOレポートに最低限入れておきたい項目や気を付けたいポイントをまとめた。

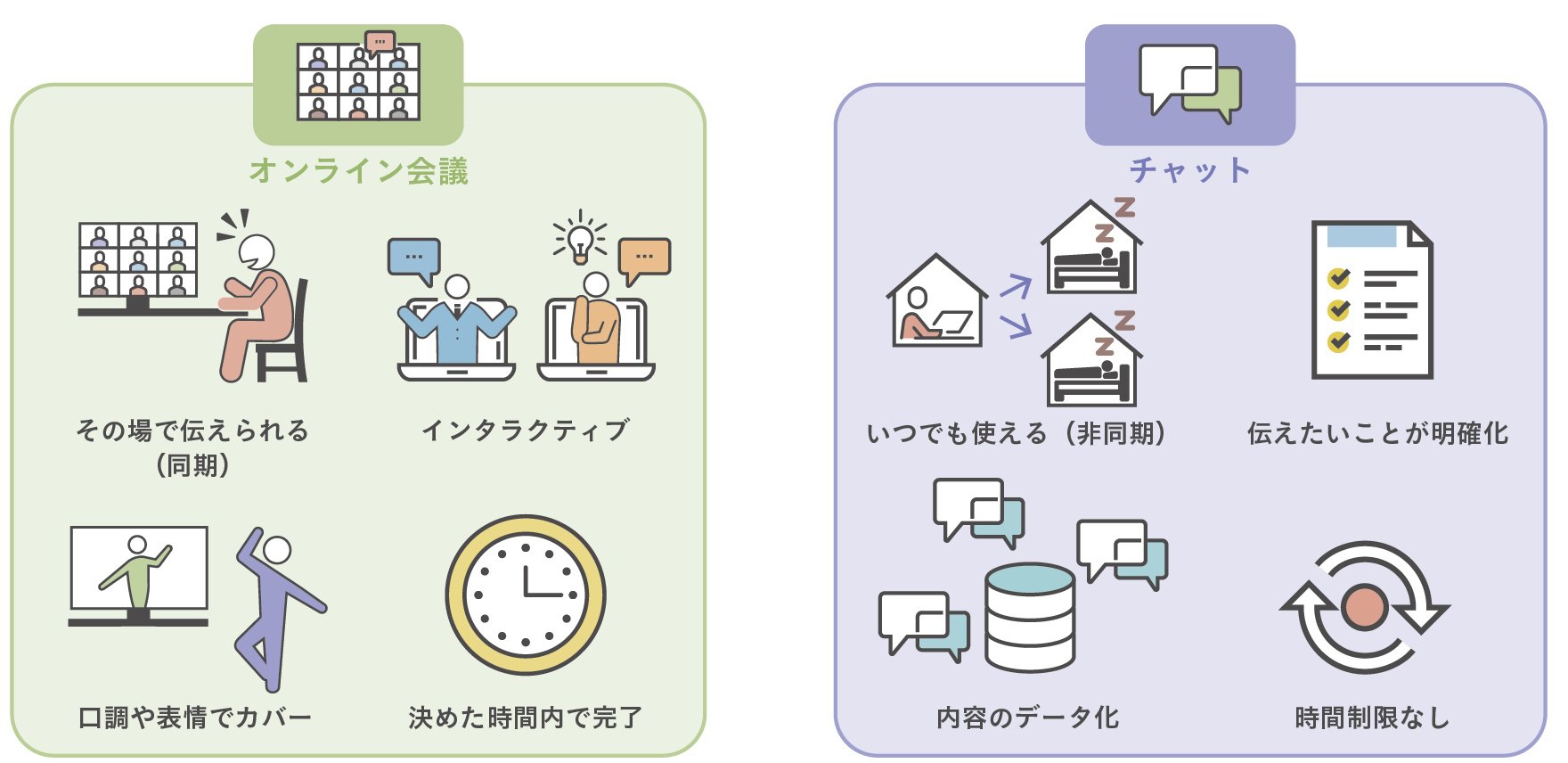

すべてのレポートに言えることだが、何を書いたらよいかは、場合によっても変わってくる。「いつ・どんなときに・どの指標を持ってくるか」を臨機応変に判断するためには、データに習慣的に触れ、社内外問わずデータ解析についてさかんに議論することはもちろん、それ以前として相互理解が必要不可欠だ。

良い・悪いという話ではなく自分がレポートを向ける相手が、日常的にどのような思考をするのか、どのような伝え方をするとポジティブ(あるいはネガティブ)に働くのかを冷静に観察することが大切ではないかと私は考えている。

- Text:飯川慶子

- 上級ウェブ解析士 2014年、立教大学観光学部卒。2017年4月より株式会社INKにてSEO施策・およびウェブ解析に業務に従事。オウンドメディアの企画からライティング・解析による導線やコンテンツ改善だけではなく、ランディングページのテストや改善も担当。https://www.waca.associates/jp/member/WAC21220005/

- Text:一般社団法人ウェブ解析士協会

- 事業の成果に導くWeb解析を学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業支援などで、Web解析を通じての産業振興やWeb解析の社会教育を推進する。