新語や流行語がいつごろから普及するようになったのか? 簡単に確認できるのが「Google Trends」である。総検索数に占める出現比率を指数化してグラフ化してくれる機能で、任意の言語、対象国で調べたいキーワードを入れると、2004年以降の時系列データが得られる。例えば、iPhoneの発売は2007年だが、「スマートフォン」という言葉が検索され始めたのは2010年以降、「スマホ」はさらに1年後の2011年であることがわかったりする。

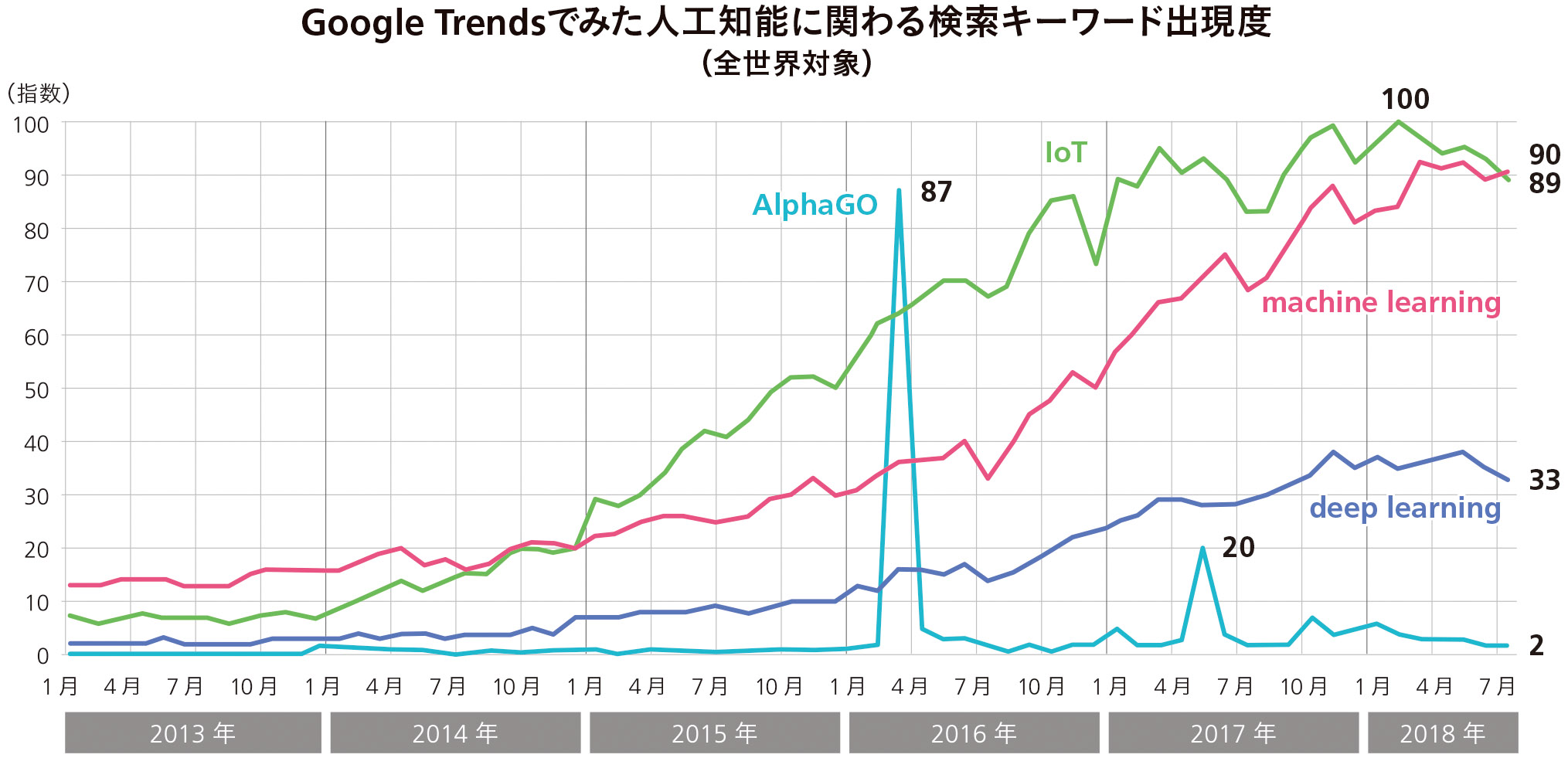

では今回の人工知能ブームはいつから始まったのか。世界全体を対象に、英語の“machine learning”と、特に重要とされる“deep learning”を調べてみると、2015年ごろから徐々に増え始め、2016年から2017年にかけて急速に関心が高まったことがわかる。日本を対象に、日本語の「機械学習」や「ディープラーニング」について調べてもほぼ同様で、少なくとも言葉の流行では日本が世界の動きと足並みを揃えている。

2016年3月には、李世ドル(イ・セドル)との五番勝負で4勝1敗を挙げた囲碁プログラム “AlphaGO”(アルファ碁)が連日報道され、この期間中は検索も跳ね上がった。AlphaGOを生み出したのはディープラーニング技術だが、そちらの検索にはほとんど影響を与えていないこともわかった。また、“IoT”(Internet of Things)はもっと早い時期から増加しているが、多くの企業にとってAIよりも身近な技術だからであろう。

なお、“AI”は人工知能以外でもさまざまな略語として使われていて、解釈が難しい。同じようなことは国政選挙とAKB48とが交じってしまう「総選挙」などについても起こる。ジャンルフィルター機能もあるが精度は不十分なので、言葉によってはGoogle Trendsを使う時に注意が必要だ。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/