「ピダハンに頼まれてケレンとわたしは夜、算数と字の授業をするようになった。(中略)八ヶ月かけても、ピダハンはひとりとして10まで数えられるようにならなかった。誰ひとり、三足す一を、それどころか一足す一も計算できるようにならなかった」※

数を数える。目の前の事象を概念化しグルーピングするこの行為は、あらゆる思考の根幹に位置しています。

ここに“リンゴが3個、ミカンが2個”あったとして、全く植物の概念がない宇宙人は「丸い物が5個ある」と認識し、リンゴ農園の山田さんは「ジョナゴールドが2個、シナノレッド1個、ミカン2個」と認識するでしょう。目の前の事象を切り取るメッシュの細かさによって、“数”はどのようにも変わりうるのです。何と何を同じ/違うと見なすのか、自分は今どのレベルで物を見ているのか。それを自覚することが考える一歩につながります。

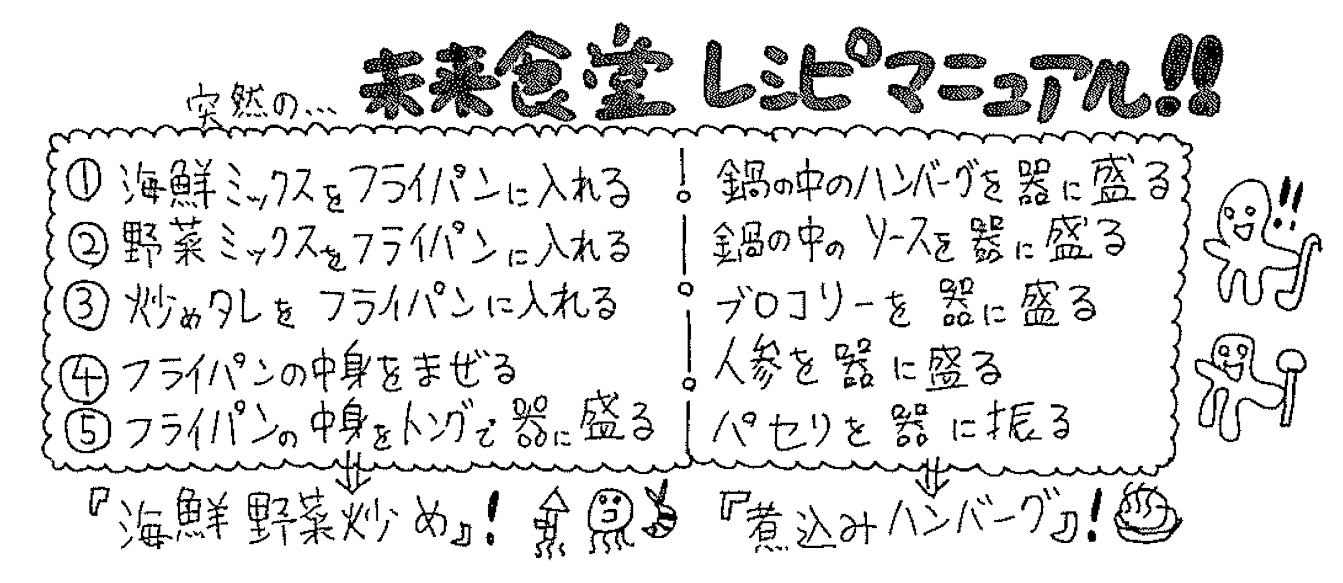

例えば未来食堂にとって「海鮮野菜炒め」と「煮込みハンバーグ」は“同じ”。なぜなら手を動かす回数がどちらも5手だからです。飲食店はお昼時という限られた時間に、多くのお客様が来店されます。ですので、あらかじめ提供時間を予測できれば動きやすい。しかし未来食堂は毎日メニューが替わるため、今まで作ったことのない献立の提供時間を予測しなければなりません。

そこで目を付けたのが“手を動かす回数”です。調理し配膳する時間を手を動かす回数で予測し、それを軸にメニューを考えます。ちなみに「7手以上の献立は非常に危険」(=提供時間が大幅に遅れる可能性が高い)です。

イカ・エビ・タコを事前に混ぜ合わせておくことで(海鮮ミックス)、別々に盛ると3手掛かるところを1手で済ませることができます。ブロッコリーと人参をトングで同時に掴める形状にすれば、煮込みハンバーグは1手マイナスの4手となるでしょう。

データの数値化というと、集客数やアクセス数など「膨大な情報をいかにまとめるか」に目が行きがちですが、普段の些細なプロセスを“数える”とまた新たな気づきが生まれるかもしれません。

小さな事から一歩ずつ。一足す一の奇跡に感謝。明日は『自家製がんもどき&豚しゃぶ胡麻ドレサラダ』(6手)です。

※ ダニエル・L・エヴェレット著 みすず書房刊 『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』より抜粋

※この連載のネタ帳はGitHub Gistにて公開しています。

http://miraishokudo.com/neta/web_designing

内容についてご質問、アイデアのある方はお気軽に。

- Text:小林せかい

- 東京工業大学理学部数学科卒業後、日本IBM、クックパッドで6年半エンジニアとして勤めた後、1年4カ月の修行期間を経て「未来食堂」を開業。自称リケジョ。その他、詳しいプロフィールは公開されている情報をご覧ください。 https://goo.gl/XpwnMQ