2019年8月に2年ぶりにサイトリニューアルをした株式会社トライバルメディアハウス。社内メンバーで行うリニューアルにありがちな課題、トラブルを回避しながらスムーズにプロジェクトを遂行したその秘訣を聞いた。

伝えたいことが伝わってない!? 旧コーポレートサイトの課題

デジタルマーケティングを中心に、大手企業のマーケティング支援からソーシャルメディアに関するツールの開発・提供まで幅広く手掛ける株式会社トライバルメディアハウス。

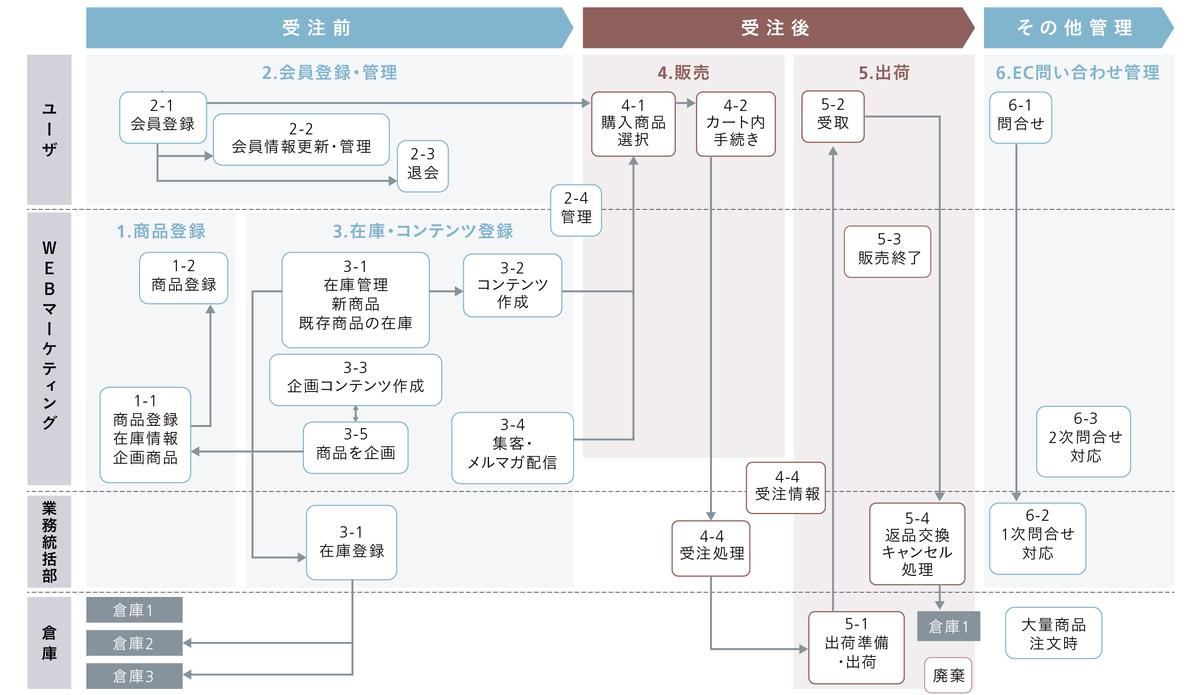

旧コーポレートサイトリニューアルの必要性を感じはじめたのは、2018年夏ごろのことだった。ちょうどその時期、1人だった広報担当が3人となり、人事担当メンバーも増えるなど、人材の補強が行われた。しかし、会社として発信できる情報が増えていたにもかかわらず、その更新に耐えられるサイト構成になっていなかった。かつ会社の大切なマーケティング活動のひとつであるセミナーページへの導線がなかった。

「そもそも『トライバルメディアハウスって、何をしている会社なのかわかりにくい』という課題もあり、新卒社員にヒアリングをしてみました。すると、『デザインはかっこよかったけど、何をする会社なのかはわからなかった』という意見が多かった。そこから情報の見せ方、導線の整理が必要だねとなりました」(亀井大樹さん)

サイトリニューアルでしなければならないことがまとまり、社内予算を取りに行こうとした2018年12月ごろ。突然、同社・池田紀行社長も、同じタイミングで「今のサイトでは、想いが伝わらない」と言いはじめた。

社長の“想い”を出し尽くしたブレない構成がプロジェクト成功の肝

社長の発言を受けて、「社長も巻き込んで進めていける!」と思ったサイトリニューアルのメンバー。構成を考える定例会から、社長に参加してもらうことにした。

「旧サイトをつくるときも社長にきちんと確認、納得してもらっていましたが、社長の伝えたいことが進化してしまった。1年ごとにコーポレートスローガンや組織の体制が変わるスピード感の会社ですが、コーポレートサイトは普遍的なデザインで、中長期的な視野でいいものにしたいと思っていました。そのためには、あとから『こうしたかった』と言われないようにしなければと考えました」(三浦商店信彦さん)

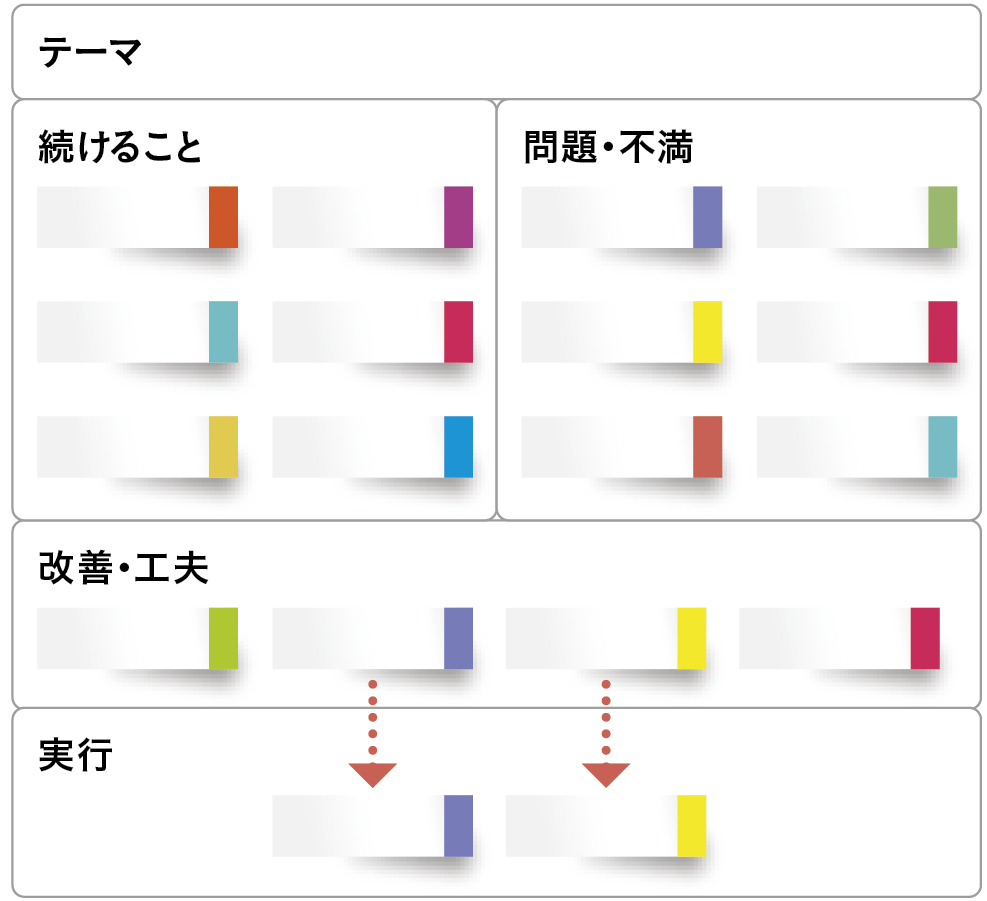

定例会は4月からスタートし、週に1回。ある程度方向性が固まってきたら2週に1回、全体で5、6回実施した。社員同士でゼロベースから意見を出しあっていては、みんなが「あれがしたい、これがしたい」と意見過多になり、まとまることもまとまりづらい。これを回避するために、亀井さんが軸となる構成や情報のベースをつくり、そこに意見をもらうというスタイルで進めた。

「特に社長が『こうしたい』と言ったことは、全部意見を放出してもらいました。十分に言いたいことを出しきってもらったうえで、あとからひっくり返されないように社長がやりたいことを形にしたということが、今回ブレなく、スケジュール通りに進行したポイントだったと思っています」(三浦さん)

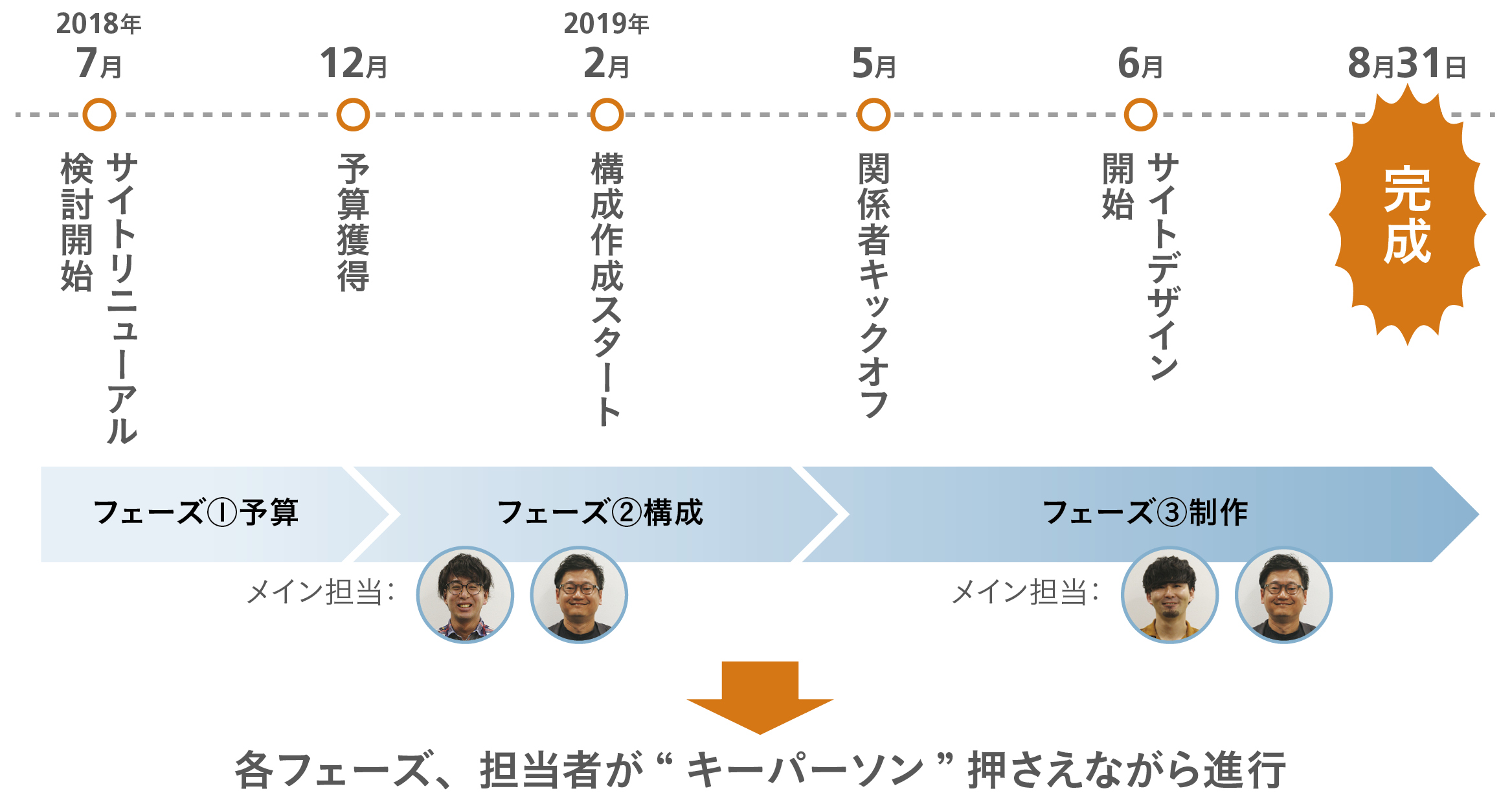

結果として予算・構成のフェーズで、やりたいことをすべて引き出すことができた。あとは制作フェーズに移った際、スケジュールと予算を考慮しながら、「本当に必要なのか? 本当やりたいことなのか?」と指さし確認をし、そぎ落としていくだけ。「いいバトンを渡してもらった」と、制作フェーズを取りまとめた高橋佳佑さんはいう。

リニューアルプロジェクトをするにあたり、予算獲得のためにまず行ったのが旧コーポレートサイトの課題抽出。「見てほしい情報が、ちゃんと届けられていない」ことが課題だと共通認識としてメンバー間で握れ、方向性が定まった

責任は人軸で管理し意思決定を宙ぶらりんにしない

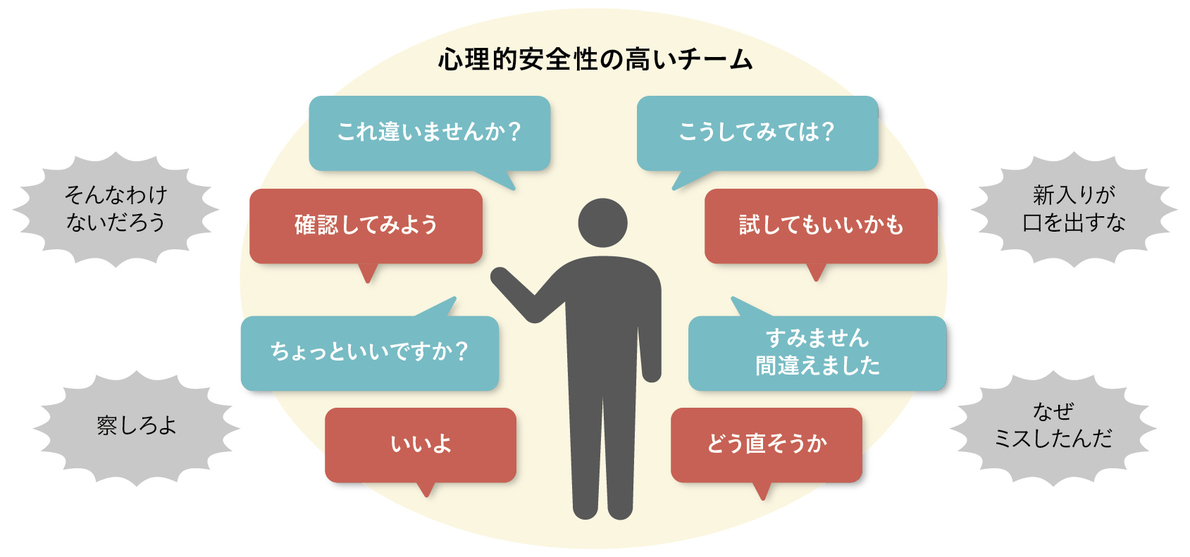

受け取ったバトンをスケジュール通りに制作に落としていくには、どうするか。今回のプロジェクトは、実制作以外は社内で行ったので難しさとスムーズさの両面があった。難しさは、自社がゆえにこだわりの塊になってしまうこと。ともすれば、あらゆるところから意見が差し込まれる状況下にありながら、大きな遅れなく遂行できたのは、「“キーパーソン”をうまく活用したことが大きかった」と三浦さんは振り返る。

「例えば社長に何か大きな決定をしてもらうなどというときは、亀井も高橋も私というキーパーソンを使っていました。構想・構成段階では事業部長や社長の言質、情報設計についても、亀井はキーパーソンを押さえながら進行していました」(三浦さん)

また高橋さんは、「利害関係のある人全員が100%合意するというのは、難しいこと。『全員総意で、100%これで!』という状況に進むまでに時間がかることもあります。その間に決定が宙ぶらりんになってしまうことで、スケジュールが遅れるということも稀ではありません。最終的に誰の判断を、どの意見を採用するかというのは少し難しいなと思いましたが、キーパーソンに紐づくと考えると判断しやすくなりました」という。

自らを「スムーズ進行のキーパーソン」という高橋さんは、進行管理上も人を軸とした考え方を踏襲。例えば細かな確認事項や進行上で出ていた課題はスプレッドシートで管理・共有していたが、誰が担当者かということをしっかりと決めていた。

「文字の校正をするのは広報だし、構成についての懸案事項なら私が担当。クリエイティブなことなら三浦に任せて…と役割分担が明確になっていたので、各パートが責任をもって取り組みやすかったです」(亀井さん)

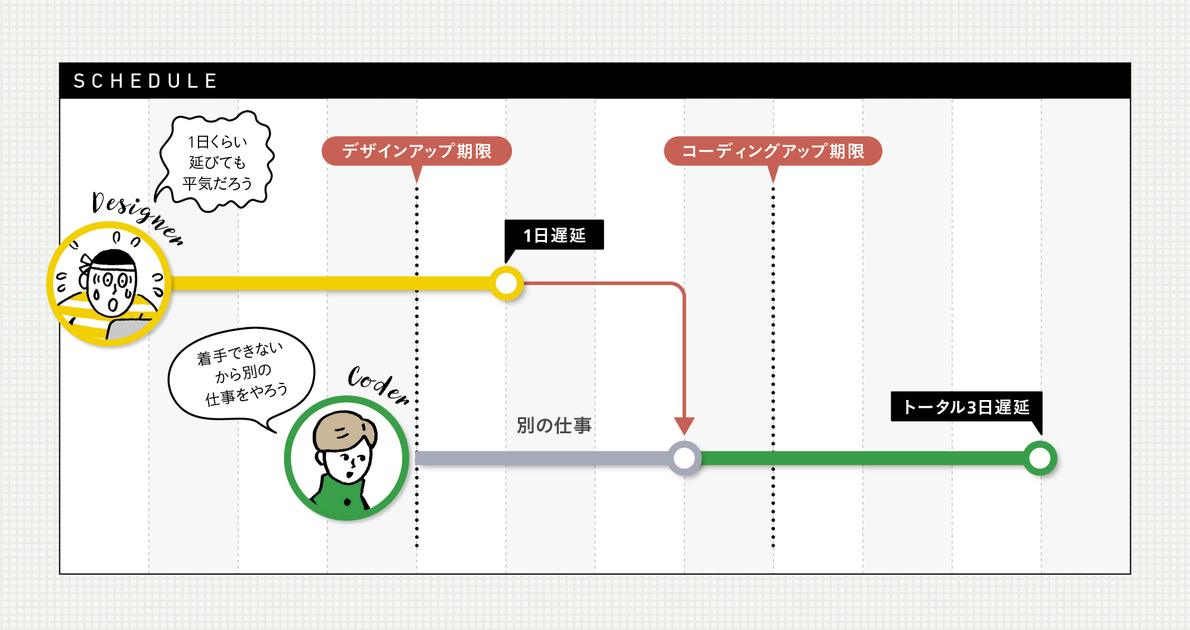

制作ボリュームと予算がおおよそ決まったタイミングで決めたスケジュール。各フェーズの担当者は、スムーズに進行するために各作業パートの責任を人軸で管理

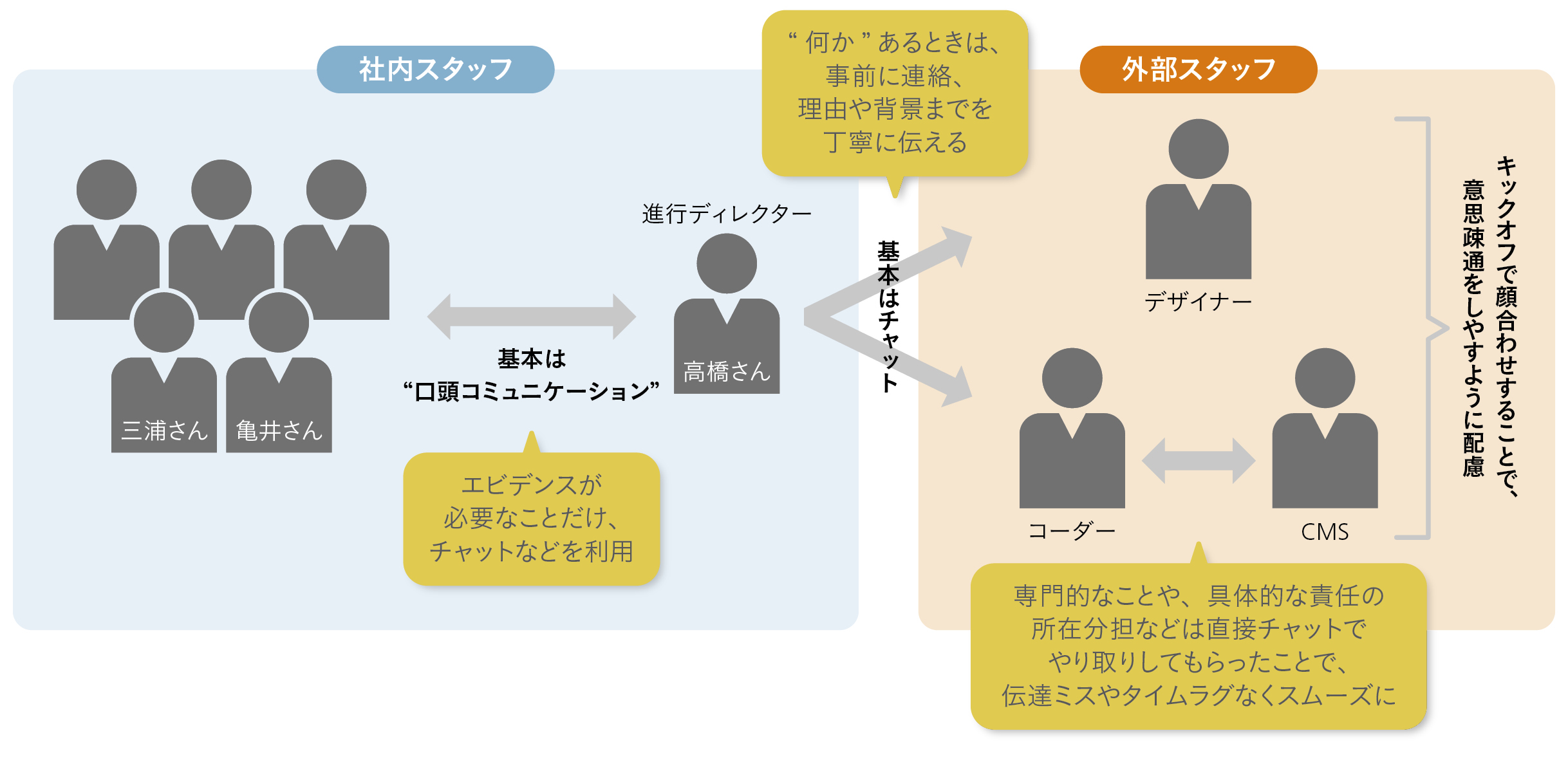

重要コミュニケーションは口頭で認識のズレを防ぎ、作業を効率化

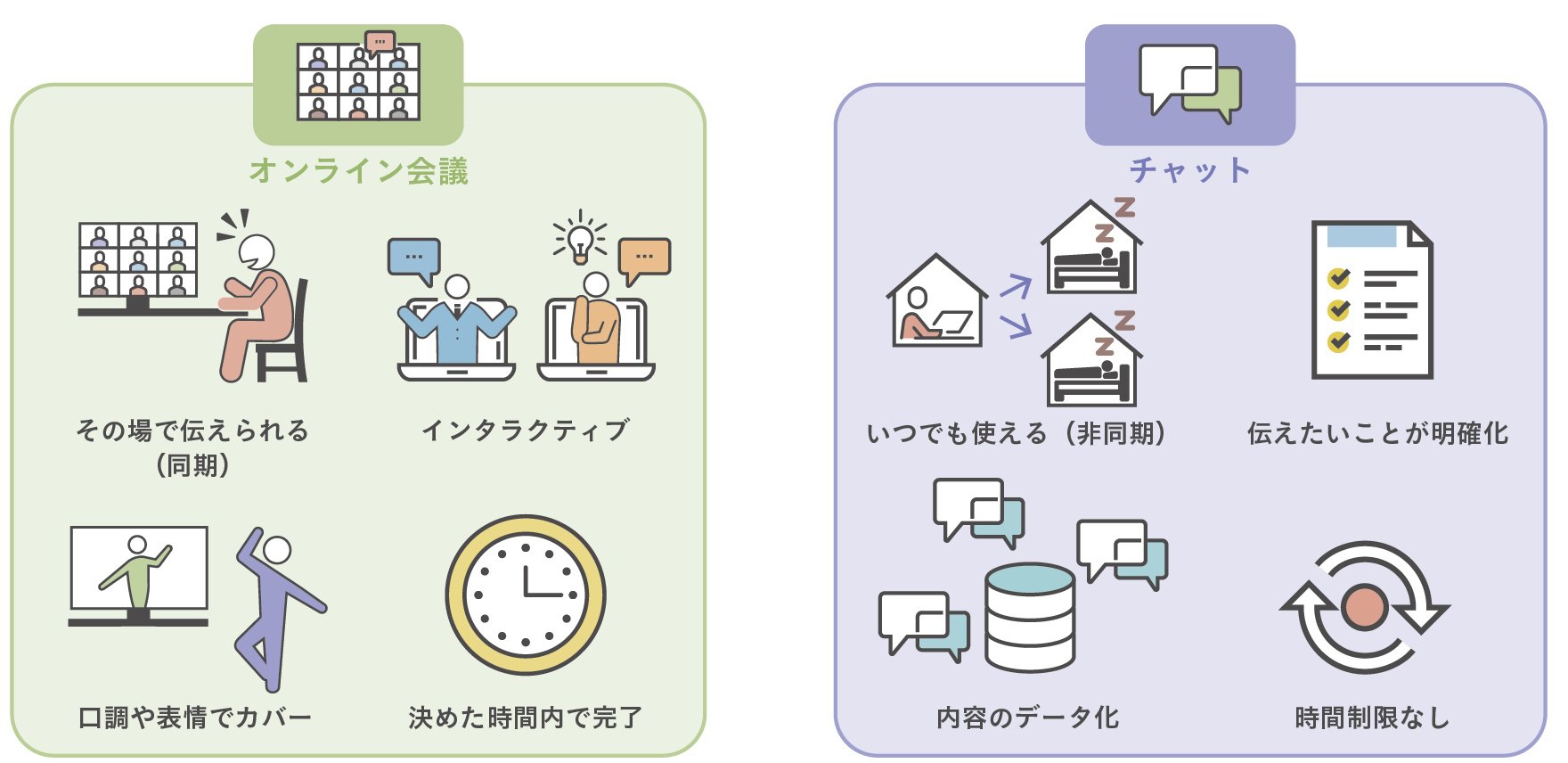

「今思い返せば、大事な意思決定はチャットでは行っていません。決めなければならないことはすべて口頭で話をしていました」(亀井さん)

特にクリエイティブなことは言語化しづらい。ニュアンストークでは伝わらないことについては、暗黙のルールとしてチャットは禁止にした。口頭コミュニケーションを基本とすると、通常業務の合間をみてオフィス内の立ち話で話がまとまるなどスピード感はある。しかし、記録が残らないため記憶があいまいになり、工程が後戻りする可能性も含んでいる。

「進行ディレクターの性質上、スケジュールが戻ることを回避するためにもエビデンスを残しておきたい。重要なことは、チャットでのやり取りも重ねてしていました」(高橋さん)

また、今回はデザインをはじめ実制作はすべて外部のフリーランスに依頼している。「トライバルメディアハウスは、クリエイティブマインドをもった会社である」という社内外へのメッセージを、目線を同じくして制作にあたってもらうためにキックオフミーティングを開催。オフィスに集まってもらい、社内の見学はもちろん過去のクリエイティブワーク等をできる限り提示しながら目線合わせをした。

「気持ちよく仕事をしてもらうためのコミュニケーションを心がけていました。例えば大きな修正が入りそうなときには、事前に『明日まとめて戻しますが、こういう方向性になる可能性が高いです』など、修正を受け取っても嫌にならないよう理由や経緯を話しながらのコミュニケーションを密にとっていました」(高橋さん)

完成したのはロゴマークからインスピレーションされた「クール&ポップ」なサイト。今は実装して約3カ月。今後、予算配分などを考慮し、機能向上やさらなる情報の拡充を図っていく。

認識のズレなどを防ぎたいコミュニケーションは口頭で行い、エビデンスを残しておきたいコミュニケーションはチャットなどを使用。2種類のコミュニケーションをバランスよく使い分けたことが円滑なスケジュール管理につながった

- 三浦商店信彦

- 株式会社トライバルメディアハウス マーケティングデザイン事業部 クリエイティブディレクター

- 亀井大樹

- Corporate Design Div. マーケティングスペシャリスト

- 高橋佳佑

- モダンエイジ事業部 ディレクター