Webをマーケティングに活用しているマーケターにとって、ヘッドレスCMSはどんな意味を持つのでしょうか。ここでは将来性を踏まえた上でのヘッドレスCMSの強みを見ていくことにします。

ワンソースを徹底的に活かしきる

今度はマーケティングの視点から、ヘッドレスCMSを導入するメリットを考えてみます。

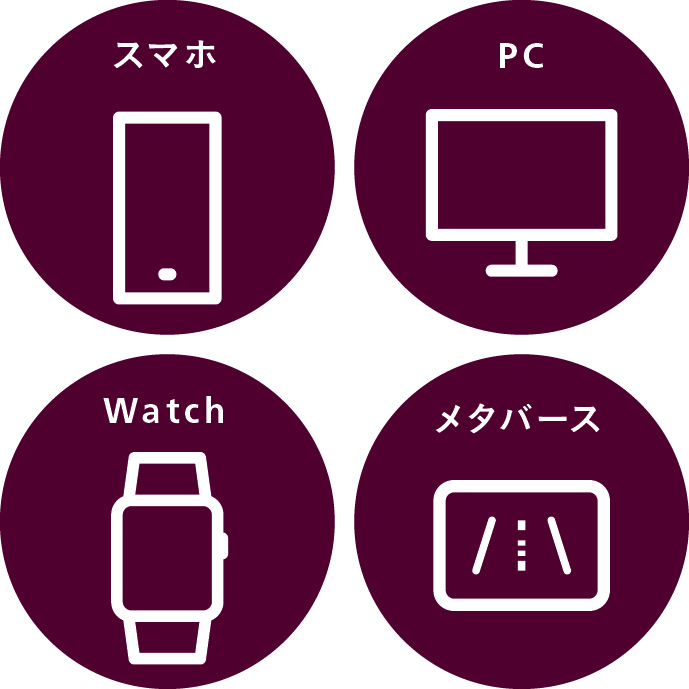

まず第一のポイントはワンソースマルチデバイスの徹底です※4 。近年は「ワンソースマルチサービス」という言葉が使われるようになるほど、ユーザーとの接点は広く、そして細分化されています。どこからアクセスしても最適な体験を提供するためには、やはり、デバイスの特性にのっとったフロントエンドのつくり込みが重要になります。

その点でヘッドレスCMSは、複数のフロントエンドとつなぐことができ、それぞれに柔軟な対応が可能となります。この点一つをとってもヘッドレスCMSは非常に魅力的な存在になりうるでしょう。

突然の変化にも強い仕組みをつくる

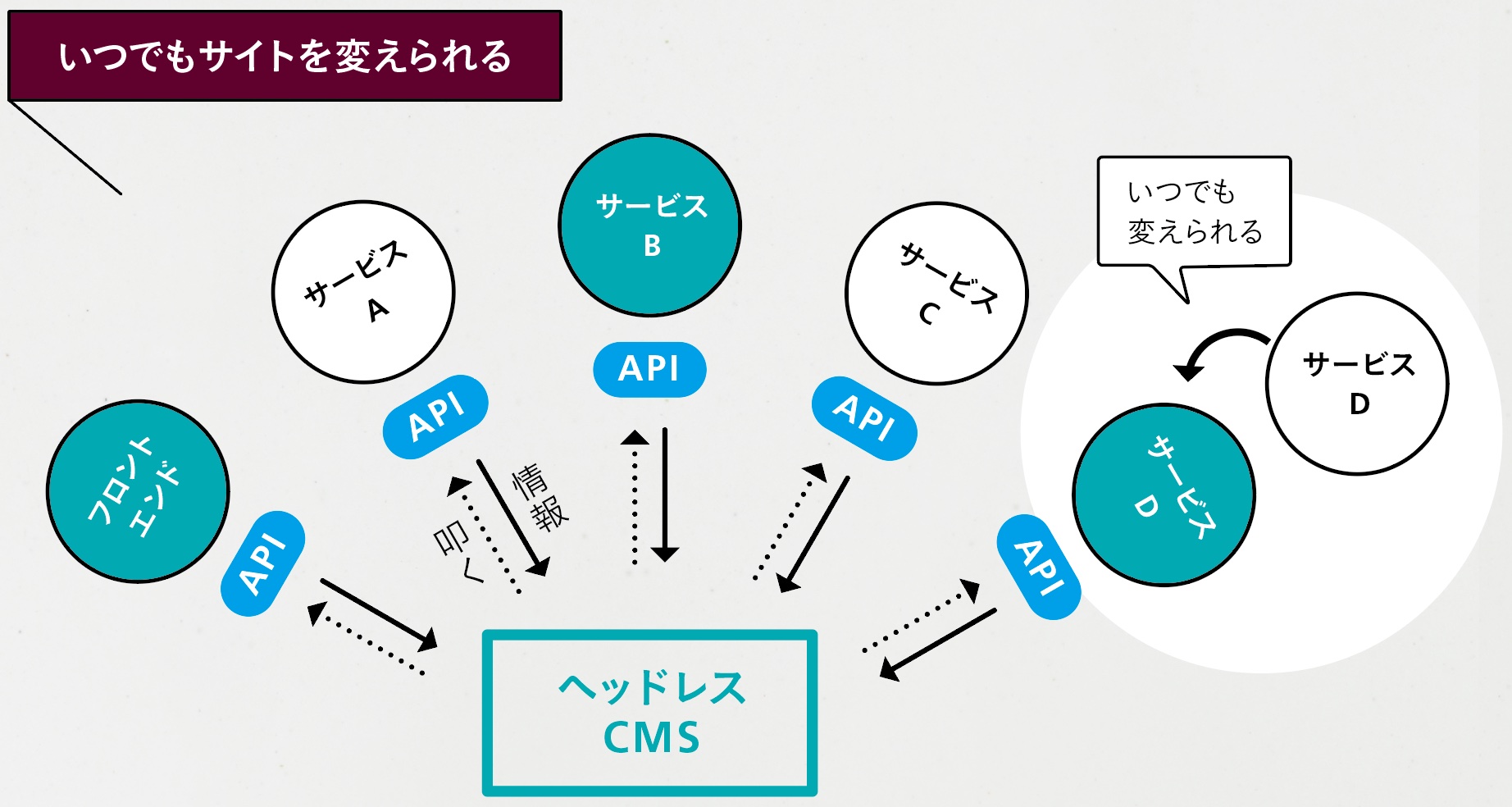

2つ目のポイントは、ヘッドレスCMSで構築した仕組みの、変化への対応力です。ヘッドレスCMSが、フロントエンドを変更しやすいCMSだという点はここまでたびたび触れてきましたが、それが活きるのが、大きな変化があった時です。例えば昨今のコロナ禍。突然起きたこの事態が、ビジネス環境にどれだけ大きな変化が与えたか、今さら強調する必要はないでしょう。こうした変化がもしまた訪れたとしても、ヘッドレスCMSでシステムを構築していれば、Webサイト全体のリニューアルをせずとも、フロントエンドのデザインのみを変更することもできますし、時流にあわせたフロントエンドを追加することも容易です。

ヘッドレスCMSはいつか訪れるかもしれない、危機に強いCMSなのです。

デジタルトランスフォーメーションの課題に向き合う

3つ目はズバリDXです。今、多くの企業が取り組んでいるデジタルトランスフォーメーションでは、デジタルの力を活用した競争力の強化や、効率化による収益性の向上、さらには顧客体験の向上が謳われています。そうした課題を解決するためには、社内のシステムやイントラネット、Webサイト、そして外部のソリューションをうまくつなぎあわせ、柔軟に活用することが求められます。

そこでキーとなるのはAPIであり、それを活用するためのヘッドレスCMSということになります。

こうした視点から見ていくと、ヘッドレスCMSは単にマーケティング強化を狙うだけでなく、将来に向け、企業の力を強化するための「戦略的ツール」と位置付けることもできるのです。

※4 ワンソースマルチデバイスの徹底

最近はユーザーの利用実態に注目して、複数のデバイス間をまたいでユーザー体験を引き継ぐ、「クロスデバイス」の視点を重視すべきという考え方もあります。ヘッドレスCMSを活用すれば、そうした仕組みの構築にも柔軟に対応可能です。

【Check】公的機関でのDrupal採用

デジタル庁の主導で進められている政府機関統一Webサイトの構築には、海外の公的機関でも多数使われている「Drupal」がWeb基盤として採用されることになっています。Drupalは、正確にはヘッドレスCMSではありませんが、Webアプリケーションのフレームワークとしての運用、つまりヘッドレス的な運用が可能なCMSです。

その基本はAPI中心設計にあるため、さまざまな外部のリソースに加え、これまでに蓄積されてきたソフトウェアやデータを活用していくこが可能です。水平分業化が一つのトレンドになっていることを示す事例と言えそうです。

まとめ

★ワンソースをマルチに活かしきるためのヘッドレスCMS

★突然の変化に強いシステムを構築できる

★将来を見据えた投資として捉えることもできる