呼応の副詞とは?

呼応の副詞とは、たとえば「もし~ならば」「たぶん~だろう」「決して~ない」などのように、副詞とあとにくる語がセットになって意味が決まる副詞のことです。副詞とあとにくる語が、互いに呼応(こおう)している=呼び合っているという意味で、呼応の副詞と表現されています。陳述の副詞とも呼ばれます。

表現は変わりゆくもの。基本を知って柔軟に対応を

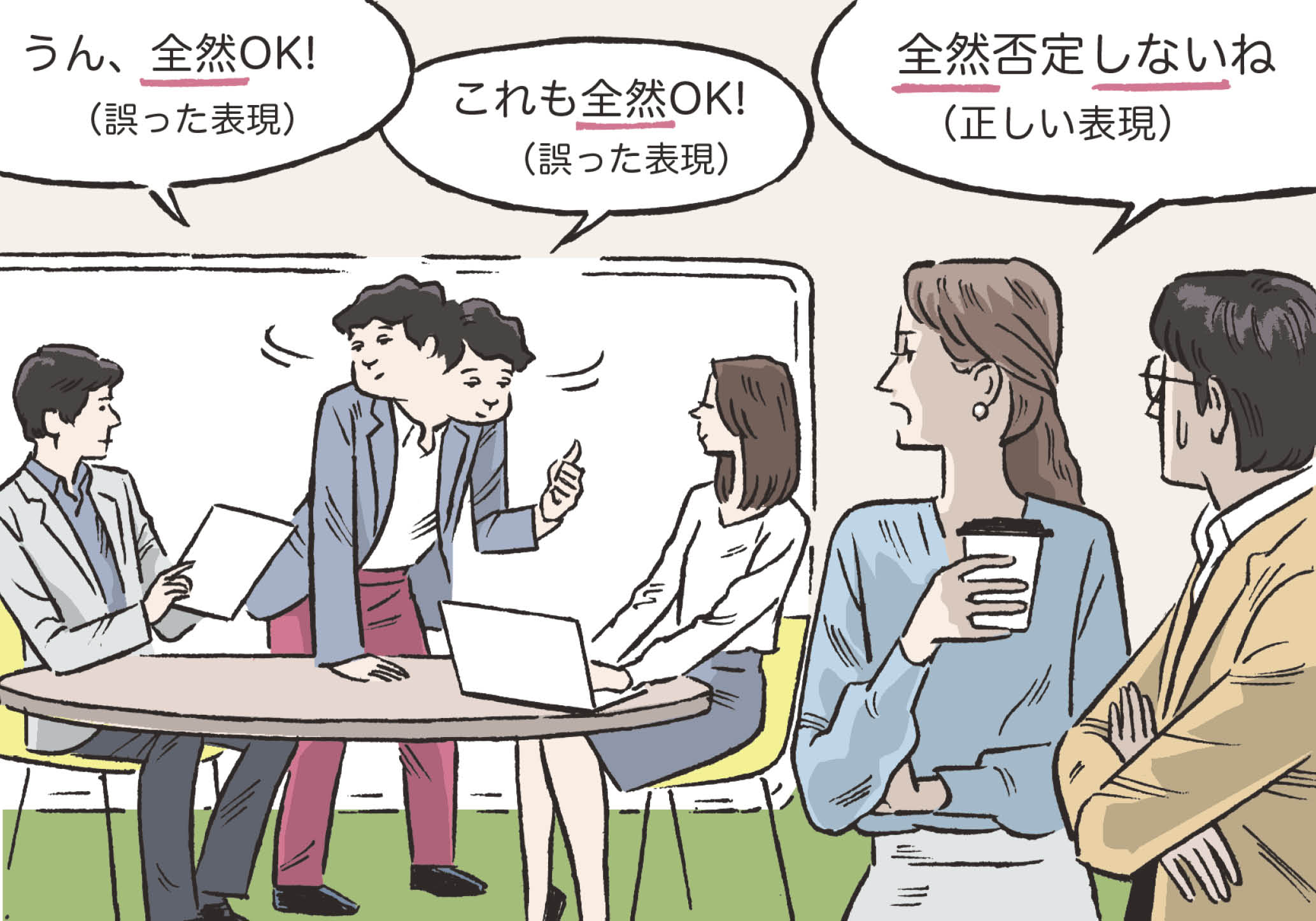

文章表現は、時代とともに移ろいます。例えば「全然」という言葉、いまでは「全然大丈夫!」というように、肯定表現を強調する際に使われることが一般的になりました。この真実に対し、「『全然』は、『全然間に合いません』のように、否定・打ち消しとセットだ!」とシャウトすることは簡単です。しかし、最近の辞書では、「『すべて』『すっかり』の意で肯定表現にも用いられることもあったが、次第に打ち消しを伴う用法が強く意識されるようになった」と追記されているものもあり、割とどちらも正解だったりするのです。

「全然、自分の意志に支配されている…」。この「全然の肯定利用」の文章を書いたのは、芥川龍之介(羅生門より)です。「全然」は、①肯定文で使ってもよかった ②時代とともに否定のニュアンスが強くなった ③その後若者が「全然OK」と言い出した ④なんか気になるけど、ま、話し言葉ならいいんじゃね、というのが現在地です。

さて、では皆さんがつくられるWebサイトでは、どのフェーズの「全然」を使えばいいのでしょう。答えは、内容を伝えたい「対象」にあわせて考えるのがいいんだと思います。若年層向けの教育メソッドのサイトだとしたら「本サービスは、途中で止めても全然OK!」と言っちゃえばいいのです。しかし、そこまでペルソナが限定的ではなく、広く日本の皆さんに読んでほしいのならば、②のフェーズ、すなわち誰が読んでも違和感のない表現で伝えるべきでしょう。

こうした文意の変化は、別に悪いことだと思いませんし、よくあることです。「煮詰まる」。これは「十分に議論・相談などをして、結論が出る状態になる」という意味です。しかし辞書によっては「時間が経過するばかりで、もうこれ以上新たな展開が望めない状態になる」という意味を、新しい用例として載せているケースもあるのです。要は、「厳密に決まってない」。それならば、可能な限り「誤解の少ない、「誤解の少ない用法を守るべき」だと思うのです。

さて、話は戻りますが「全然」は副詞です。この副詞というのがなかなか曲者で、「否定的な表現を伴うのがルール」など、ある一定の「呼応」が求められることが多いのです。この「呼応」を学んで、マスターしておきたい——それが今回の原稿の趣旨です。

ルールはたったの8つ程度!丸ごと覚えてしまおう

下記の文章に、副詞の呼応表現を埋め込んでみました。まずは読んでみてください。

【正しい例】たぶん君は、目標の大学にしっかり合格できるだろう。なぜなら、それだけの努力をしてきたからだ。もし君が、この一年間遊びほうけていたとしたら、きっと受ける大学のランクを落とさざるを得なかった。しかし、この一年の追い上げは、まるで鬼神のようで、それは君自身が一番知っているはずだ。ぜひ、その手で大成功をつかみ取ってほしい。よもや、君がライバルに負けることはあるまい!

なんてことのない文章ですが、この中には複数の「呼応」が仕込まれています。

それは以下の6つ。

- たぶん→だろう

- なぜなら→からだ

- もし→たら

- まるで→よう

- ぜひ→ほしい

- よもや→まい

【誤りの例】たぶん君は、目標の大学にきっちり合格できる。なぜなら、それだけの努力をしてきたのだ。もし君が、この一年間遊びほうけていたので、きっと受ける大学のランクを落とさざるを得なかった。しかし、この一年の追い上げは、まるで鬼神で、それは君自身が一番知っているはずだ。ぜひ、その手で大成功をつかみ取れる。よもや、君がライバルに負けない!

副詞に対してあるべき「受け」がないとこうなります。そう、意味はわかるがとにかく幼稚で雑。こんな文章を書いているサイトでは、どんな素晴らしいサービスや商品を紹介しても、きっと価値を感じてもらえないはずです。

この呼応の組み合わせは絶対ではありません。推量の意味では「たぶん⇨だろう」は鉄板ですが、例文にある「たぶん君は、目標の大学にきっちり合格できる」のように、「たぶん+断定」の言い方も市民権を得ている印象です。ただ、繰り返しになりますが、まずは「誰が読んでも違和感なく感じられ、誤解なく伝わる表現」を目指すべきです。ルールはたったの8つ程度(右のコラムを参照してください)。これは、ぜひ覚えてほしいです。なぜなら文章力が上がるから。よもや読み飛ばすことはあるまい!

- まついけんすけ

- 株式会社ワン・パブリッシング取締役兼メディアビジネス本部長。20年間雑誌(コンテンツ)制作に従事。現在はメディア運営のマネジメントをしながら、コンテンツの多角的な活用を実践中。自社のメディアのみならず、企業のメディア運営や広告のコピーライティングなども手掛ける。ウェブサイトのディレクション業務経験も豊富。