なぜローカルに魅せられるのか

ローカルに興味を持つきっかけ

——お二人は、どういうきっかけでローカルに関わることになったのですか。

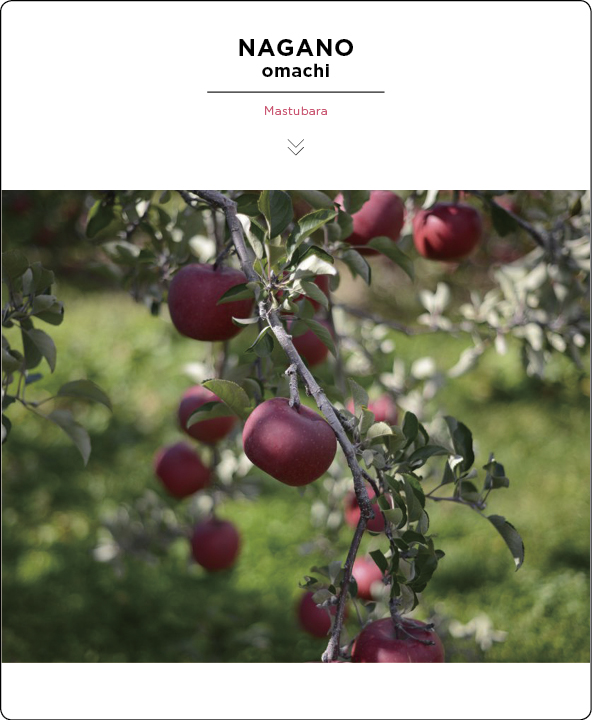

松原 私は、2017年に移住などを支援するカヤックLivingの仕事を始めたことがきっかけでした。親会社のカヤックに勤めていた頃、「SuMiKa」という、現在はカヤックLivingの事業になっている建築家と家をつくるためのサービスに関わっていました。SuMiKaで建築家と家を建てられる方々は、家の設計だけでなく、どういう街・地域で暮らしコミュニティに関わるかということに強く興味を持つようになってきていると感じていました。そのため、カヤックLivingで住宅や移住の事業をやることには、なるほどなと思いました。私自身も移住や地域での暮らしに興味がありましたし。

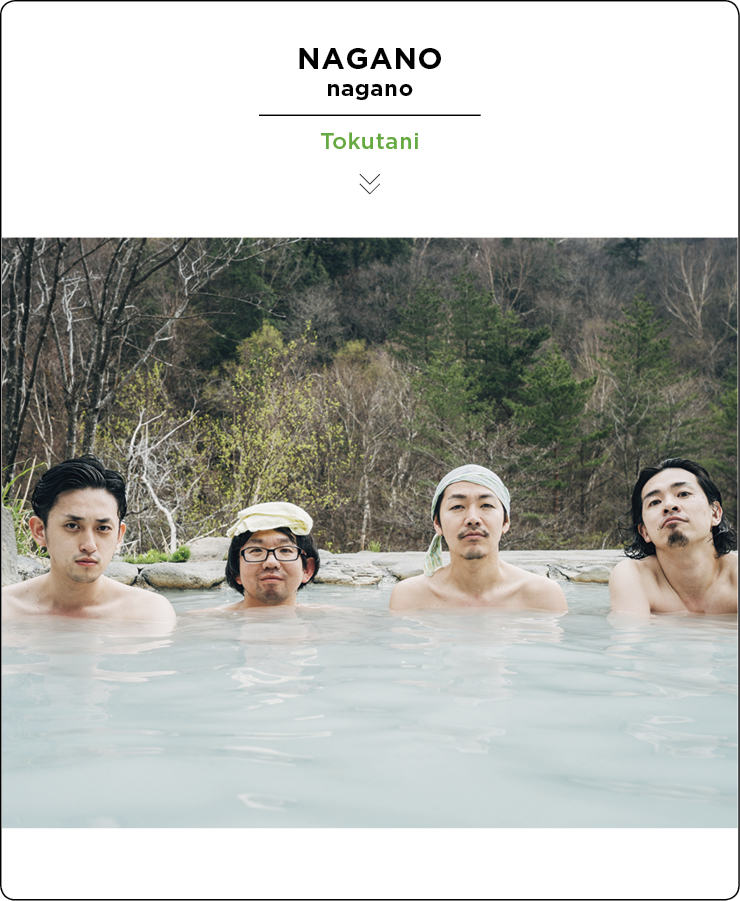

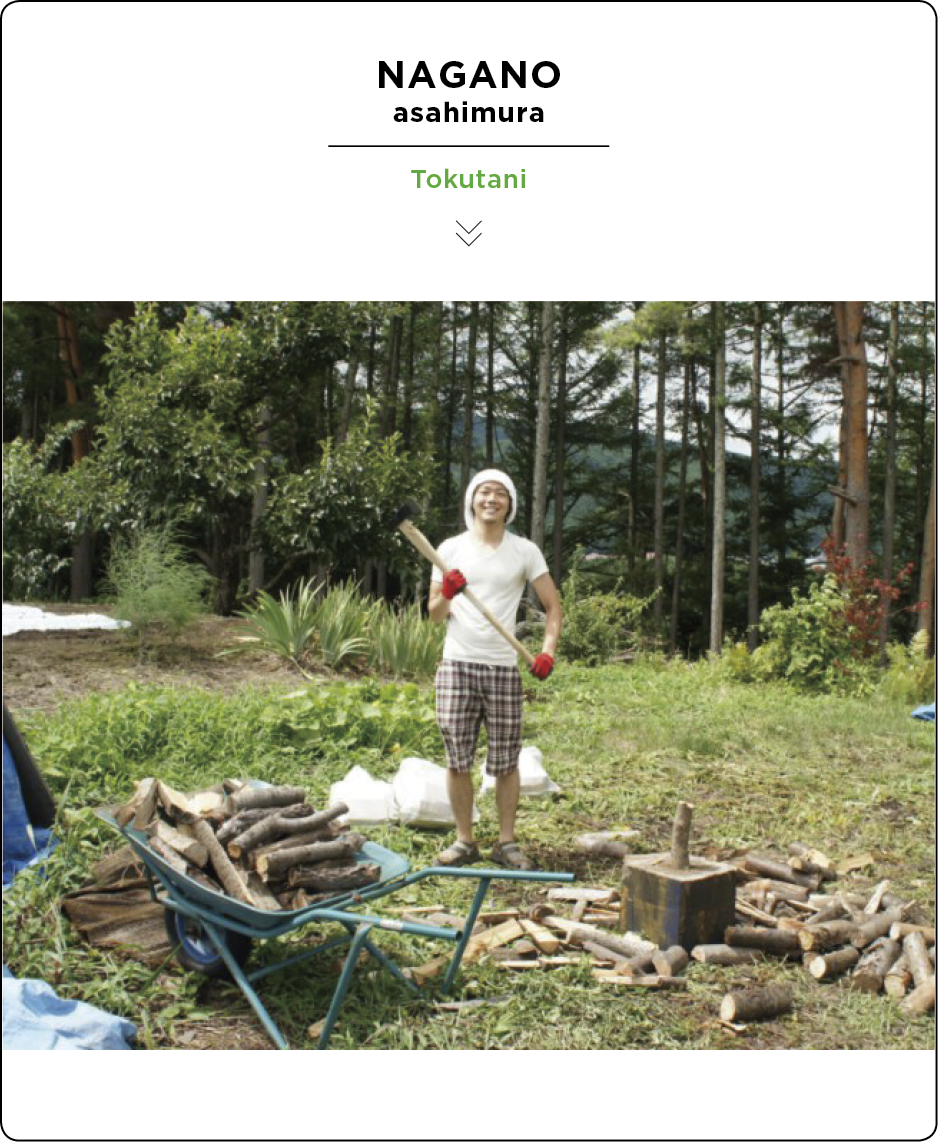

徳谷 僕は「ジモコロ」という47都道府県の情報を発信するWebメディアの編集長になったことが大きいですね。経費で全国の取材をしたいと思い、メディアのコンセプトをつくって一生懸命プレゼンして、2015年5月にスタートすることができました。もともと大阪の中心部で育ち、旅行などでもあまり田舎文化みたいなものには触れてこなかったんですよ。それがジモコロを始める3年前くらいに、友達とキャンプやフェスへ行って、自然に触れる機会ができてきまして。子どもの頃は自然や虫が好きだったなという原体験を思い出したんです。そんなある日、Facebookで僕が「大自然の中で薪割りをして、背筋を鍛えたい」と投稿したところ、長野県朝日村に住む女の子から「うちでは毎日薪割りをしていますよ」というコメントがついて。そのときは行動力を大事にしようと思っていたので、すぐに連絡を取って行ってみることにしました。そこで6時間くらい薪割りをしたのが、ものすごく強烈な体験で(01)。何で今までこんな世界を知らなかったのだろうって。今から5年くらい前の話です。

ローカルに関わるモチベーション

——仕事の見つけやすさや利便性などを考えると、都心部よりもローカルの方が不利になることもあると思いますが、ローカルに興味を持たれる方々は、どういうことがモチベーションとなっていることが多いですか。

松原 移住しなくちゃいけない理由ってあまりないんですよ。都市部にいる方がよいことはたくさんありますし。でも、惹きつけられる何かを見つけたとき、ローカルは本当に楽しいです。マストではなくウォントで動くのが移住なんですよ。

徳谷 僕に関していえば、今は多少しんどくても早めにローカルに関わっておくことで、将来東京に依存しないで生きられるリスクヘッジになるという点がモチベーションになっています。そういうことに気づけると、めちゃくちゃ楽しいと思いますね。それならなるべく若いうちの方がよいという。僕は32歳からでしたけど、20代ならただ行くだけで喜ばれますよ。30~40代だとスキルやお金があった方がいいですし、50才を過ぎてから移住しても意外と自分の役割って見つけられなかったりするので。

松原 20代の方は、ローカルに頼れる人や繋がりがあると安心だという感覚を本能的に持っていますね。30~40代くらいは、都心の便利な暮らしが安心という方も多い気がします。

——ローカルに繋がりを持つために、移住以外の選択肢もありますか。

松原 正直、移住できる人は限られていて、きちんと根付ける人なんてさらに限られています。だから、平日は東京で仕事をして、休日に地元や関係のある地に赴き街のコミュニティに入るような関わり方をする「関係人口」になるというのが、多くの方にとって現実的ではないかと思っています。

ローカルでの課題と支援状況

ローカルでの暮らしと移住の傾向

——徳谷さんは、2017年5月から長野に移住し東京と行き来する二拠点生活をされているんですよね。

徳谷 薪割りの体験がきっかけになったのもありますし、新幹線が走っていたり車でも東京と行き来しやすかったというのが長野を選んだ理由でした。

——二拠点は大変ではないですか。

徳谷 大変ですね。そのときどこに滞在しているのかも含めてスケジュール調整をしなくちゃいけないですし、東京まで1時間20分くらいで行けてしまうので、「それなら東京まで来い」と呼ばれることもあります。しかも取材で全国各地へ行くので、二拠点というより多拠点状態なんですよ。

松原 二拠点生活では、時間と移動コストの問題は大きいですよね。

——長野ではどのような活動をされているのですか。

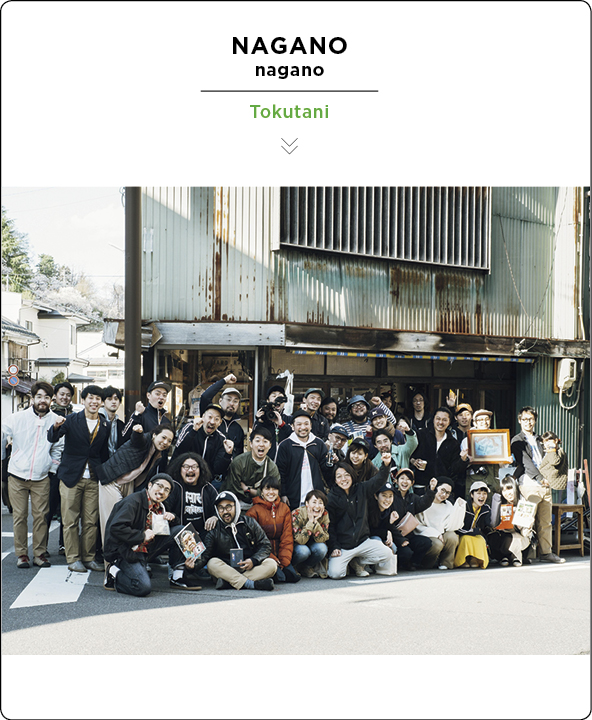

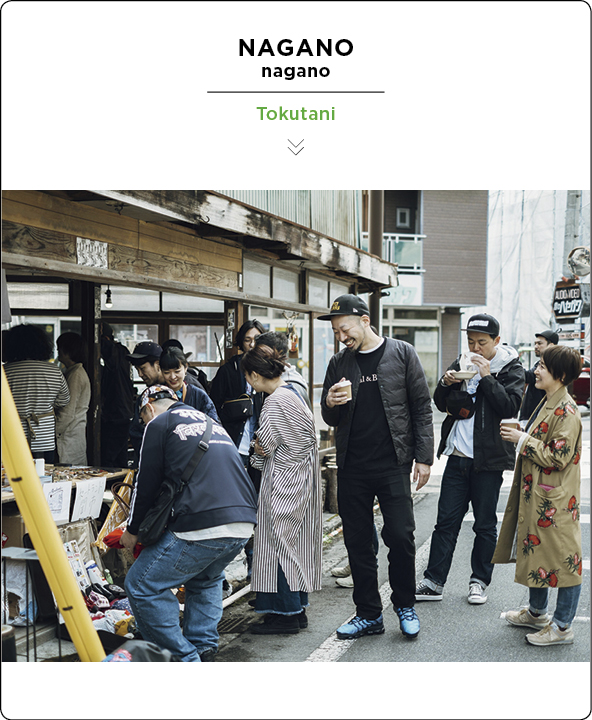

徳谷 「やってこ!シンカイ」という、元金物屋だった築120年くらいの古民家をサブスクリプション制で遊びにくる方に解放したり、ショップとして長野や東京で出会った作家たちがつくったものを販売したりしています(02)。もともとは大学生3人が改装して“住み開き”という、実際に暮らしながら1階の土間を解放していろいろな人が遊びに来られる場として始まり、僕は途中から参加することになりました。普段は近所のお年寄りも息子さんへのプレゼントなどを買いに来てくれて、イベント開催時などは全国からいろんな人が遊びに来てくれます。人と人が交錯するような、コミュニティ的な機能を持ったお店です。

——松原さんは「SMOUT」という移住希望者と地域のマッチングサービスをされていますが、移住を希望される方の傾向というのはありますか。

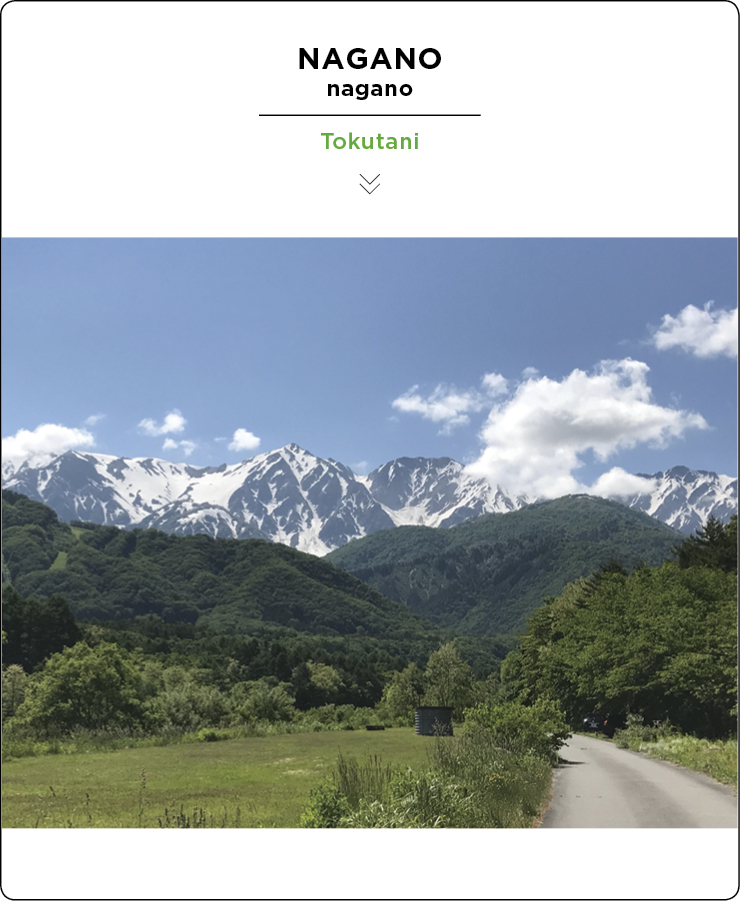

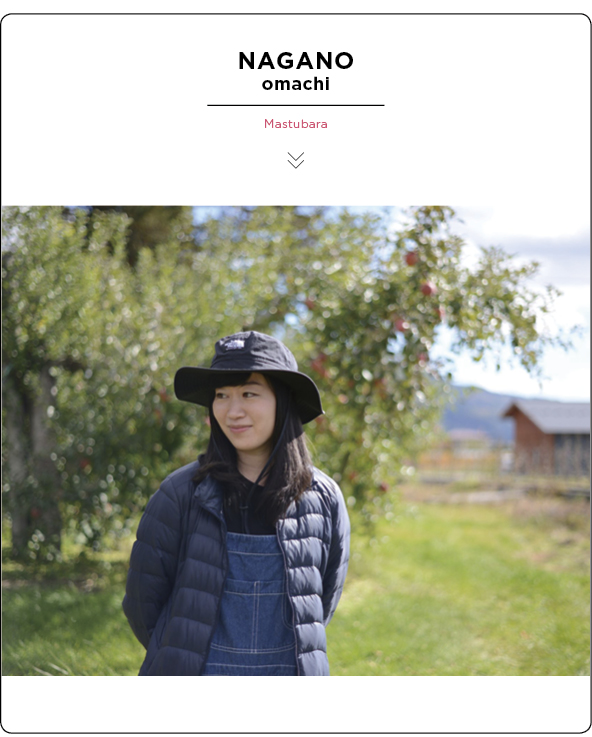

松原 SMOUTで人を呼び込む自治体は、人口3~5万人くらいの地域がメインになりますが、実際は都市部から急にものすごくローカルな地域への移住というのはあまり多くないですね。長野のような都市部からのアクセスのよい地域への移住、Uターン、Jターン移住が多いです(03)。地域から地域への移住も多いように思います。

徳谷 編集者やライター、カメラマン、デザイナーなどをしている移住者の方は多いですよね。

松原 仕事柄、撮影や取材を通して地域にコミットしやすいという点もありますね。記事として掲載されれば地元の方に喜んでもらえますし。

ローカルの課題と取り組み

——ローカルにはさまざまな課題があると言われていますが、主にどのようなものがありますか。

徳谷 たくさんありすぎて、課題バブルですよ。東京にどんどん人が出ていってしまって、人口減少から労働力が減り維持・継続が難しくなっている産業があったり。ただ、長野市の方も実際にそうして厳しくなってきている産業に関わっている方以外は、別に課題があることにも気づいていないと思います。街が大きい分、自分たちがちょっと動けば解決できるという課題自体が、目の前になかったりするんです。

松原 もうちょっと細かい話をすると、空き家の問題とか、農業の担い手の問題とか、そういうのが課題としては多くありますね。日常や隣に課題があるのが特徴です。神輿の担ぎ手がいないから祭りの維持が難しい、町内会が維持できない、いろいろな生活インフラすらもままならない未来が見えてくるといったように。

徳谷 目の前の課題を、町内会など自治の集合体でコツコツと解決していくことの連続性によってそれまで保ってきていたのが、若い子がいないといった理由で、根っこが弱くなってしまっているんでしょうね。

——祭りの担い手や町内会の維持みたいな話は、東京でも出ている課題ですよね。

松原 都市部の高齢化問題の先進事例はローカルにあると言われているんです。ローカルの方が先に進んでいるだけで、やがて都市部にもやってくるという。世界的に見ても日本は高齢化が進んでいるので、世界中の都市が日本のローカルに学ぶべきだという話もあったりするくらいです。人口1,000人以下の離島や農村といった過疎地域などだと、すでに必死になって手を打ち始めるところも少なくありません。

徳谷 だから離島とかの方がデジタルの感度が高くて、リテラシーが高いんですよね。

松原 都会の人はITリテラシーが低すぎるという説もあります(笑)。徳島県美波町なんてすごいですよ。町中に災害時でも落ちない高速LANを走らせて、見守りネットワークを築いているんです。街全体がリアス式海岸で南海トラフ地震が来たら大変だと言われているから、お年寄り全員がどこにいるかを把握できるようになっているんです。

——地域課題の解決は、自治体と企業が連携しての取り組みが多いように思いますが、都市部の企業が関わっていることが多いのでしょうか。

松原 多いと思います。ローカルのみなさんが得意なこと、都市部の企業が得意なことがあり、PRやクリエイティブは都市部の方が得意なので。

徳谷 そういうローカルでの課題解決は、なかなか個人や小さい規模の企業では難しいので、大企業に任せるしかないと思っています。昔は貴族や豪族が街に投資して整えたりしてきたような役割は、今は大企業が担うようになってきていて。しかも、社長が地元だからとか、そういう人間臭いところでどの土地を支援するのかを選んでいるので、日本全体を同じように課題解決していくのはなかなか難しいのではないかと思います。

現実的なコミットの仕方や支援の形

「関係案内人」という関わり方

——先ほど、大企業でないとローカルの課題解決は難しいというお話がありましたが、個人や中小企業で何か課題解決に関わる方法というのはないものでしょうか。

松原 ローカルな土地でビジネスをつくれる人に共通しているのは、「とにかく行きたい、自分はそこでこれをしたい」という強い気持ちがあることですね。

徳谷 自分の好きなことを好きな土地でやりきるっていうのが、大変だけど、一番正しいと思います。移住して、銀行にお金を借りて事業を自分でつくりだすという。そのために、デジタル的なスキルやノウハウがあると、強みにはなりますし。そうやって腹が決まっている人は、やっぱり魅力的ですよね。池井戸潤が小説化してもおかしくないような。「ジモコロ」でインタビューさせてもらっているのもそういう方々ばかりですよ。会社をつくって雇用も生んで波に乗ると、やりやすいんじゃないかと思います。そこまでが大変ですけど。

松原 デジタルの力だけで戦おうとしないで、その地域で何か自分で仕事をつくるのがよいですよね。ただ、デジタル関係のお仕事の方は、比較的リモートワークがしやすいと思うので、東京での収入源を確保しながら地域に入っていきやすいかなと思います。たいていの人は移住してゼロからローカルで仕事を見つけなくちゃいけないですが、それは大変なので。そういう意味では、地域活性化に関わる一歩を踏み出しやすいと思います。そうやって時間をかけて関係構築をしていった先で、ローカルでの事業にも繋がることがあるかもしれません。

——なかなか一朝一夕でというわけにはいかないんですね。

徳谷 僕も二拠点をしながらもほとんど東京での仕事しかつくれていませんでしたが、2年かけてようやく長野での仕事が生まれてきました。SBC信越放送という地元長野のラジオ局で秋からレギュラー番組の司会をやれることになりそうです。

松原 ローカルと都市部の人の間を繋ぐ人のことを「ソトコト」編集長の指出一正さんは「関係案内人(関係人口を迎え入れる人)」と表現していますが、ローカルと東京の中間にいる存在の人が両方を繋いであげることで、地域もハッピーになるんですよ。柿次郎さんは、まさにそういう存在ですよね。うまくいっている地域には必ずそうした関係案内人となる方がいます。

段階的な移住でローカルに慣れる

——ローカルな土地で暮らすよさというのは、どんなところに感じますか。

徳谷 編集者という役割でその土地に入っていくことでは、取材対象者と仲良くなり、僕自身がローカルで知った知恵とかアイデアによって好奇心を刺激されるのがよさですね。それを「ジモコロ」を通して全国の誰かに届けることは、他の土地でも役立つかもしれないので、すごく意義があるというか、気持ちいいと感じます。

松原 私はいま(2019年7月時点)神奈川県鎌倉市に住んでいるんですけど、鎌倉はローカルに入りますかね?

徳谷 ローカルの先進国じゃないですか。

松原 鎌倉でさえ、都会から戻ってくると空が広いんですよ(04)。お寺の中を通って毎日家に帰っているんですけど、そこに身を置くだけで、なんか頭の中がほぐれたりとか。リフレッシュ効果があるので、日頃企画を考えているようなお仕事の方には悪くない環境だと思います。最初は会社があるという理由で暮らし始めましたが、前職のカヤックで鎌倉ローカルの取り組みをしていたり、子どもが生まれてママ友ができたりして街の中に知り合いが増えていきました。そうするとお隣さんがお惣菜を持ってきてくれたりと、距離感が近づいてよいんですよね。田舎に行けば行くほど人と人の距離感は近づくので、移住の際に自分がどういう距離感だと心地よいのかというのは、地域との相性をはかる一つの指標になりますね。

——松原さんは近々移住されるんですよね?

松原 8月からアメリカのポートランドに家族で移住します。行ったことのない海外の土地に一度住んでみたいという気持ちが以前からありまして。そこに永住するかはわかりませんが、その次にどこかに住むなら日本のローカルか実家のある富山かなと考えています。柿次郎さんは、また別のところへの移住は考えていないのですか?

徳谷 30代はとりあえず、長野と東京の間を行き来して過ごそうと思っています(05)。僕は新大阪駅の近くで育って、その後は東京に出てきて、田舎に対しての免疫がなかったので、まずは地方都市で慣れていこうかなと。ゆくゆくは、ちょっとずつ自然の深いところに行くと思いますけど。最後は仙人になろうと思っているので(笑)。

松原 移住したから定住しなければならない、と考えると一歩が踏み出しづらくなりますし、それはよいやり方だと思います。最初からものすごく田舎に入ってしまうと、なかなかそこで親和性を生むのって難しいと思うんですよ。だからまずは長野市のような地方都市から入って、その規模感の地域の暮らしを経験してから、段階的にローカルに移住するというのはよいですよね。