どこまでOKでどこからNGなのか…などと判断に迷った経験、きっとありますよね。そうです、著作権の話です。クリエイティブ領域、特にコンテンツ制作と切っても切れないのが知的財産権の世界。よりよい制作を行うために、まずは正しい知識を身につけましょう。

- 桑野雄一郎先生

- 弁護士 高樹町法律事務所

「著作物」とは何か

著作権を理解する上でまず大事なことは、すべての表現(文章等)に著作権が認められるわけではない、ということです。著作権が認められるためには、その事物が「著作物」に該当することが必要です。

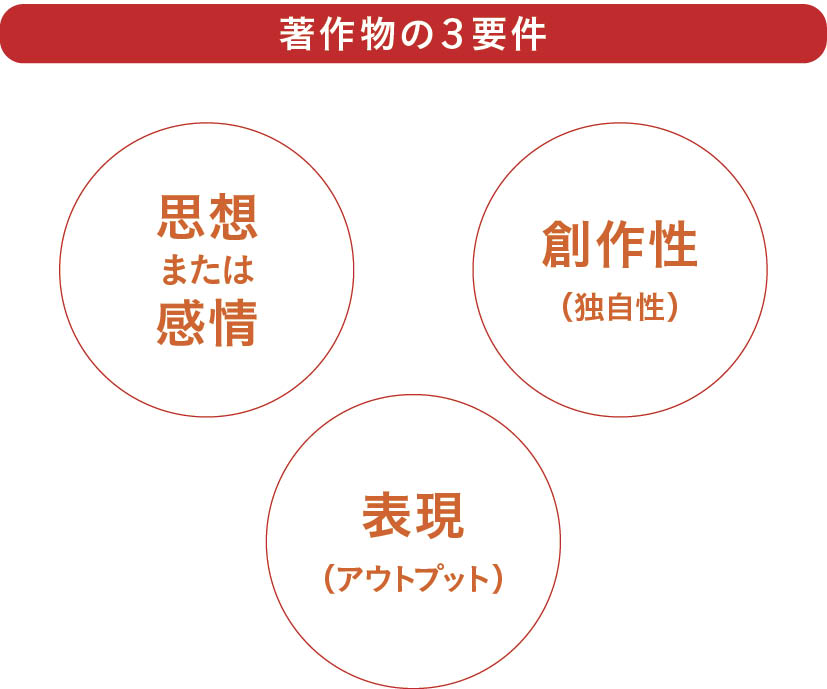

著作権法では著作物の定義を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(第二条)。ここから、著作物の要件は3つに分解できます。

まず、❶「思想又は感情」の表現であることです。そのため、例えば新聞の訃報掲載欄のように、事実を列挙したにすぎないものは「著作物」にはあたらず、著作権の保護は受けません。

次に❷「創作的」であることが必要とされます。創作といっても、ここでは、自分の頭で考えて制作したものであれば当然に表れる創意や独自性の程度でよいとされ、アーティスティックな個性や特別な芸術性は求められません。そのため、例えば、X(Twitter)のポストやスマートフォンで気軽に撮ったスナップ写真、子どもの描いた落書き等も、著作物として認められます。

そして、❸「表現」に昇華されていること、すなわちなんらかの形で行われた「アウトプット」が、著作権の保護対象となります。アウトプット方法は、文章や写真等で有形的にとどめる方法だけでなく、口承や身振り等、無形の方法でも構いません。

この点、例えば小説の類似性を争うような場合に、争点となっている部分が権利保護の対象となる「表現」と言えるか、あるいは着想やアイデアにとどまるかを区別して議論することがあります。具体的事例の判断基準に着目すると、著作権法が想定している「著作物」性を理解しやすいでしょう。

1.コンテンツ制作

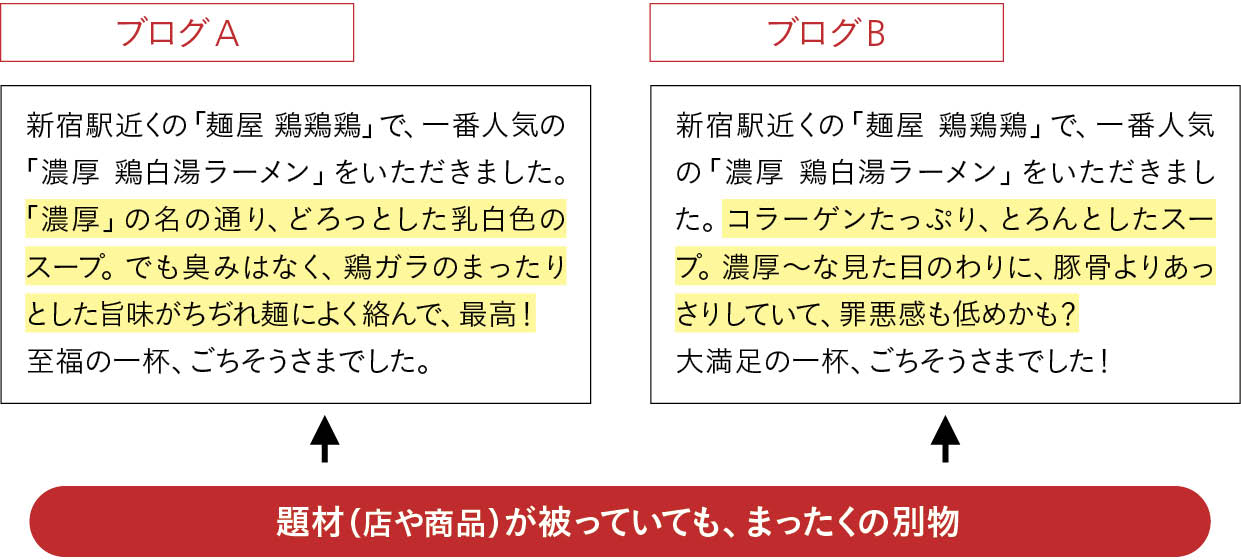

Q_ラーメンの食レポブログを運営しています。他のブロガーと生活圏が同じなのか、同じ店・商品を紹介することが多く… 「パクり」と言われないか心配です。

A_テーマが同じでも、それぞれ独自に表現されたものであれば別の著作物となります。また、たまたま同一・類似の表現になっても問題ありません。

著作権が保護する「著作物」は、あくまでも「表現」すなわち「アウトプット内容そのもの」です。その点、紹介する店や商品といった、更新の「ネタ」はあくまでも着想・アイデアであり、著作権の保護対象ではありません。よって、いわゆるネタ被りは、著作権侵害にはなりません。

また、同じものを紹介する以上、偶然に同一・酷似した表現になる場合もあり得ますが、意図的に模倣したのでなければ、それぞれ別の著作物として著作権が発生します。特にブログ記事では、自身で取材し、自分の言葉・撮影写真で作成しているのであれば、細部はおのずと異なってくると考えられますので、過度に心配する必要はないでしょう。

もちろん、これはあくまでも「偶然」一致した場合であり、他者のブログの一部を改変したり、つぎはぎしただけの場合は著作権侵害になります。

また、特定のブログの更新内容に常に追随し、ネタを被せる行為は、法的には問題はなくとも、倫理面で非難される可能性はあるでしょう。

著作権が保護するのは「ネタ」ではなく「表現」

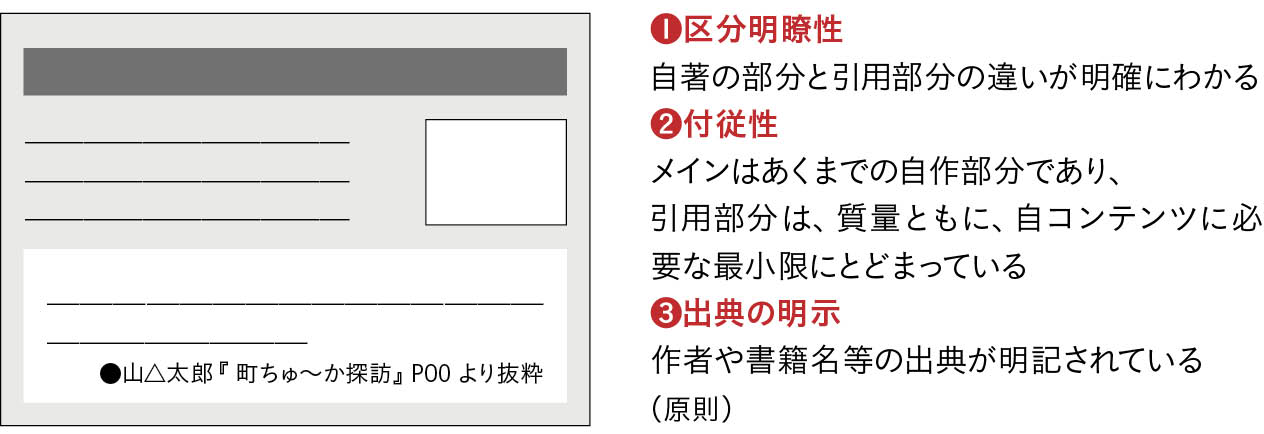

Q_勉強になった書籍をブログで紹介したいです。説明のため、一部を抜粋して掲載したいのですが、著者の許諾は必要でしょうか?

A_「引用」の要件を満たせば、著作者の許諾は必要ありません。ポイントは、引用部分を明確にすることと、コンテンツのメイン部分は自分で書くことです。

論評や紹介文の中で他者の著作物を「引用」したい場合、著作権法では、所定の要件を満たす場合は、著作者の許諾を受けずに利用することを認めています。引用の要件は複数ありますが、その中でも重要なのが、❶明瞭区分性と❷付従性の2点です。

まず、❶明瞭区分性とは、自身のコンテンツと他者の著作物の引用箇所が、一目瞭然に区別できることです。引用部分をカッコで囲む、書体を変える、背景色を敷く等、視覚的にわかるようにしましょう。

❷付従性とは、引用部分は「従」になっていること、すなわち、コンテンツのメインは自身で作成した部分であり、引用部分は質・量的にサブ要素にとどまっていることです。加えて、引用は「引用の目的上正当な範囲内」である必要があります。そのため、「ファスト映画」のように、映画そのものの要約が主になっていたり、論評に不必要な抜粋を行うと著作権侵害となります。

逆に、短歌やX(Twitter)のポストのように、著作物が短文の場合は全文掲載せざるを得ない場合もありますが、明瞭区分性と出典明示があれば問題となることはないでしょう。

その他、出典の明示も原則必要です。引用箇所に併記するようにしましょう。

「引用」が認められるための要件

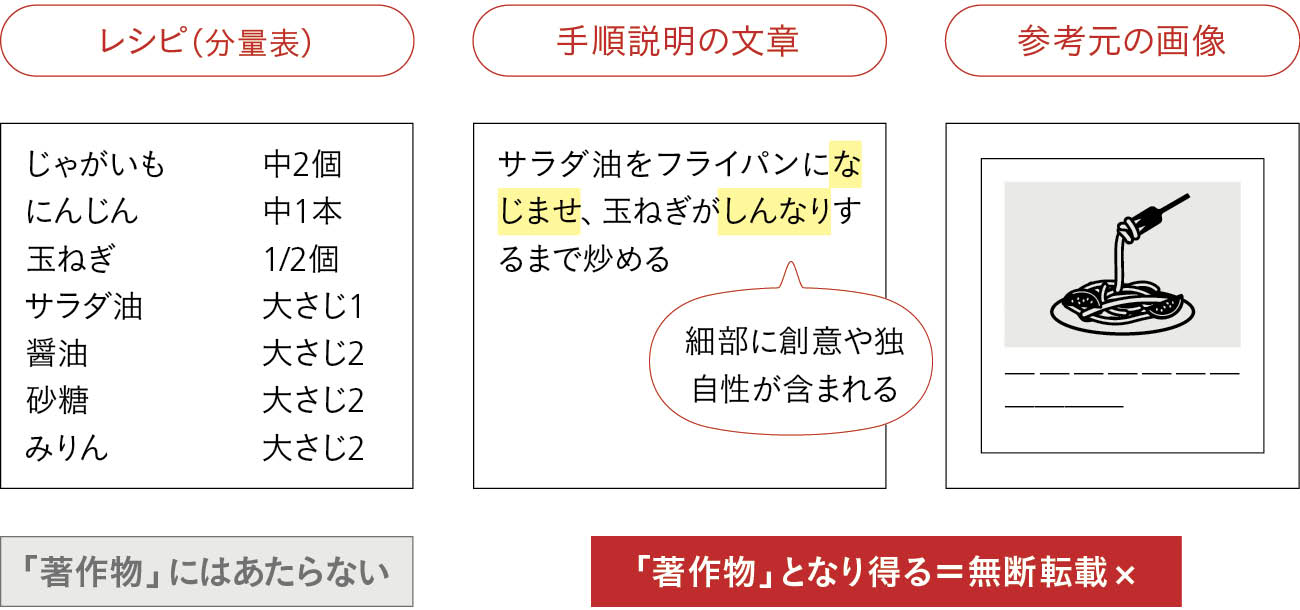

Q_農産物の販売促進のため、調理例をSNSにアップしたいと思います。料理研究家のレシピを参考に料理をつくり、その写真を載せても大丈夫ですか?

A_レシピ自体には著作物性はないため、それを参考に調理するのは問題ありません。ただし、調理手順の説明等、詳細は参考元に誘導するほうがよいでしょう。

あくまでも法律的な観点から言えば、レシピそのものは、素材や調味料、調理法の分量の組み合わせであり、「思想又は感情の表現」とは言い難いため、一般的には「著作物」にはあたらないと考えられます。そのため、料理本や料理家のレシピに基づいて調理したものを撮影してSNSにアップしても問題にはなりません。

ただし、調理手順の「説明文」は、「著作物」となり得ます。例えば、玉ねぎを炒めるにしても、「しんなりするまで」か「透き通るまで」か、細部に作者の創意が含まれた「表現」と言えるからです。また、レシピ考案者の撮影した写真は、撮影者の「著作物」にあたります。そのため、本やブログから、こうした詳しい情報を無断で転載することは著作権侵害になり得ます。

レシピ考案者の立場から考えると、レシピ自体の権利保護は、現状の法的な枠組みでは難しい実情はあります。しかし、レシピに権利がないからといって、あたかも自分で考案したかのようにふるまう・誤認させることは倫理的に好ましくありません。

そのため、ビジネスマナーとしては、参考にしたレシピがある場合は、参考元の書籍名や考案者のSNSアカウントを併記し、詳しい調味料の分量や手順説明は掲載せず、参考元に誘導するほうがよいでしょう。

料理レシピと著作権

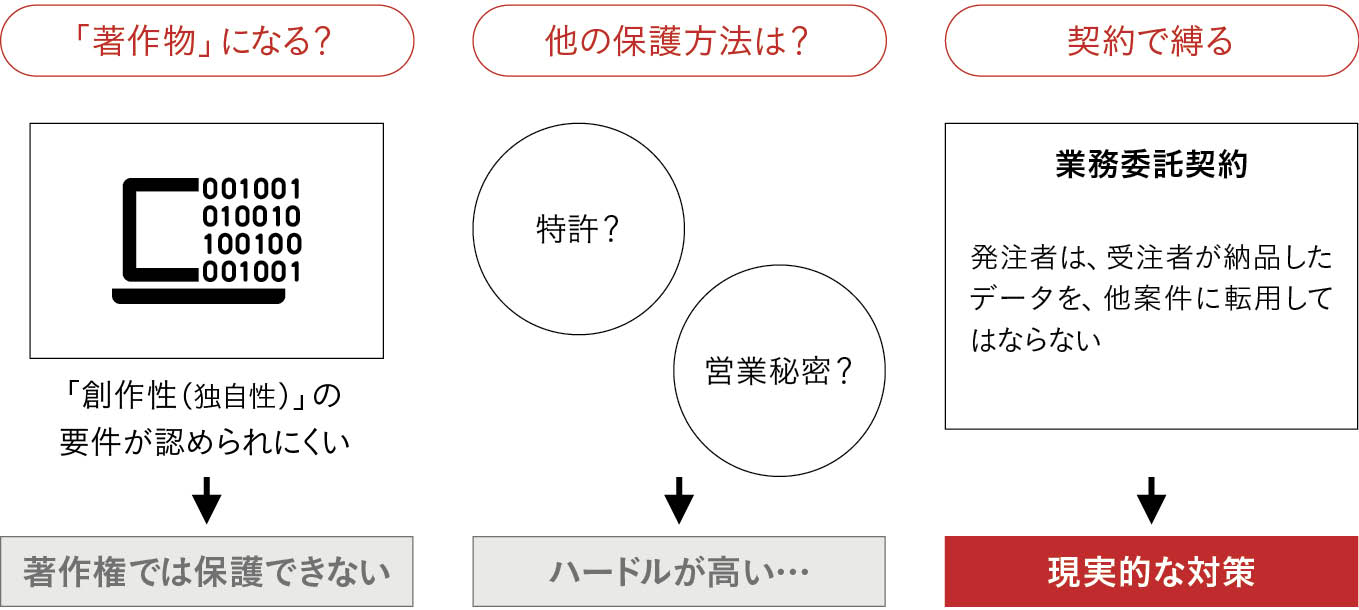

Q_あるプログラムを依頼されて作成しました。汎用性が高いものなので、依頼主に別案件で勝手に使い回されそうで不安です。プログラムは著作権で保護できますか?

A_プログラムにも著作権は認められますが、ソースコード自体は「創作性(独自性)」が認められにくいため、著作権での保護は難しいです。契約で再利用を制限するのが、確実かつ現実的です。

ソフトウェアの無断コピーが違法であるように、プログラムにも著作権は認められます。しかし、ソースコード自体の保護となると、少し難しい部分があります。というのも、コードには記法があり、ある程度の定型があるため、誰が書いても同じになりやすい、すなわち著作物の要件である「創作性(独自性)」が認められにくいためです。

そのため、一つの手段としては、「特許権」を取得することが考えられます。特許登録をすることで、他者の無断使用や別案件への使い回しを排除できますが、一方で、登録のハードルが高いことや、プログラムの内容が公開される等、知財戦略としてのデメリットもあります。

そのため、実務的には「不正競争防止法」上の「営業秘密」として管理するケースが多いです。「秘密情報」にあたる情報を外部に漏洩すると、同法による処罰や民事的損害賠償の対象となります。

しかし、Webコンテンツの場合は、HTMLやCSS等のソースコードは誰でも閲覧できるため、こうした知財権の枠組みでの保護は難しいと言えます。そのため、他案件への使い回しを防ぐには、業務委託契約に納品物の他案件への利用を禁止する条項を入れることが、現実的な対応策と言えるでしょう。

納品プログラムの「使い回し」を禁止するには?

2.撮影

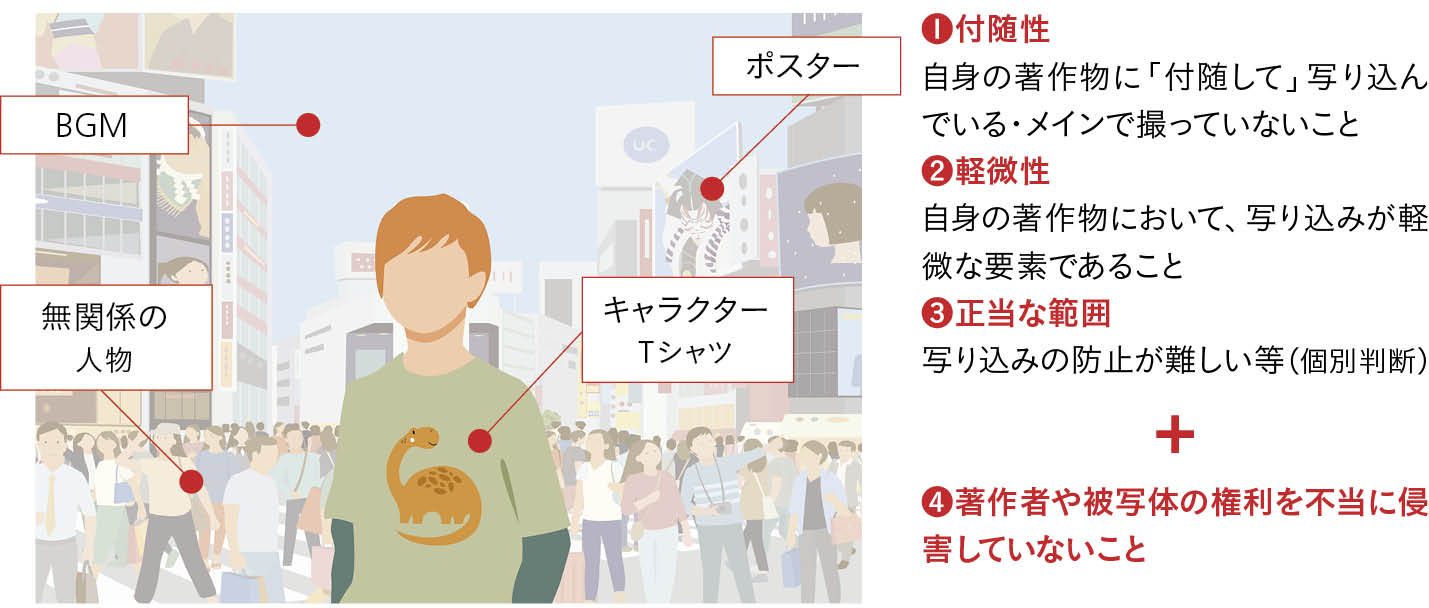

Q_街角で動画撮影をしたいのですが、背景に無関係の人や広告ポスター、音声等が写り込んでしまうのが心配です。問題になるでしょうか?

A_著作権法改正により、意図的でない「写り込み」はさほど心配しなくても大丈夫になりました。ただし、人物の肖像権等、他の権利侵害になる可能性はあるため、注意が必要です。

街角や観光地で写真や動画を撮ると、被写体と関係のない人や物、音声等が入ることがあります。これらのいわゆる「写り込み」について、著作権の考え方を見ていきましょう。

まず、建築物や工業製品(量販品)に関しては、一般に「著作物」にあたりません。そのため、写り込みや撮影の構成要素として使っても、著作権侵害の心配はありません。

次に、ポスターやTシャツに描かれたキャラクターイラスト等、「他者の著作物」の写り込みについてです。以前はこれらの写り込みにも注意が必要でしたが、令和2年の著作権法改正によって、著作権侵害にならない範囲が大きく拡大されました。そのため、意図的・作為的に撮影したのではなければ、特段心配する必要はないでしょう。ただし、意図的に写り込ませる「写し込み」は、著作権侵害となる可能性が高いです。

著作権以外で注意が必要なのは、人物の写り込みです。「肖像権」や「プライバシー権」の侵害となる場合があるため、ぼかし等の処理をするほうがよいでしょう。

「写り込み」として許される要件

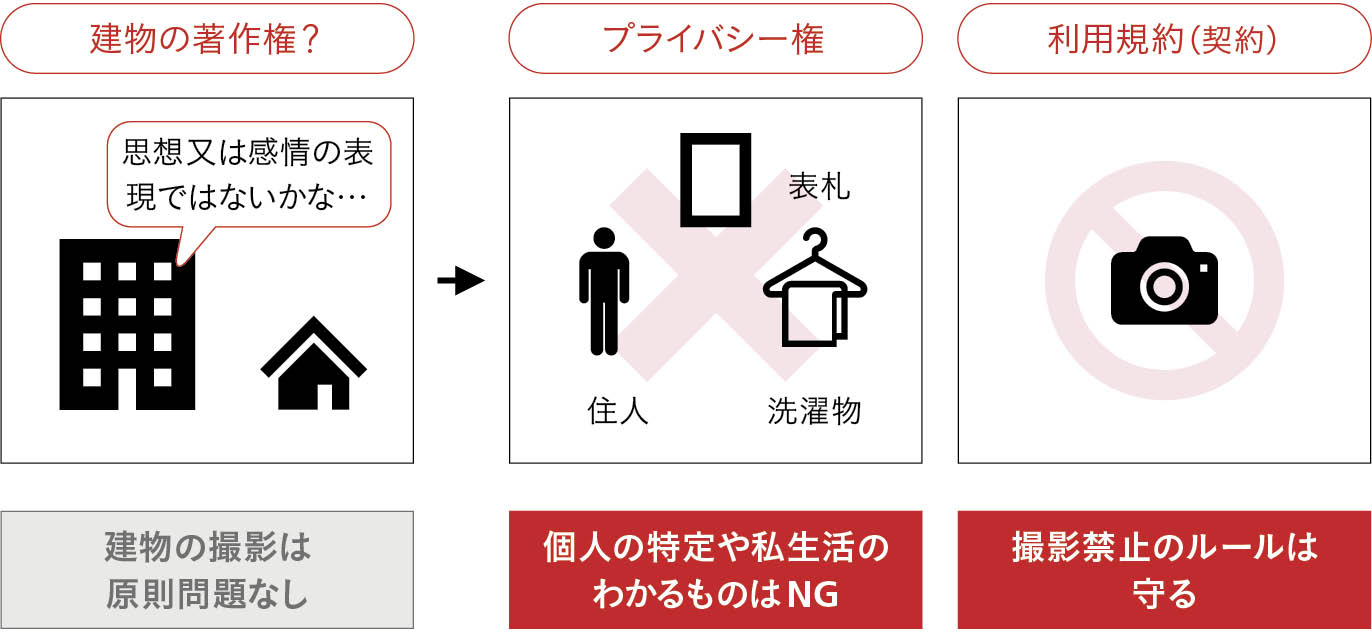

Q_ハウスメーカーの広告用バナーに、住宅街の一般住宅を撮影した写真を使おうと思います。問題になるでしょうか?

A_著作権的には問題にはなりませんが、住人のプライバシー権の侵害や不当広告となる可能性が高いです。クライアントから、権利処理した実績用の素材を提供してもらうのが無難でしょう。

まず、住宅やビル等、一般的な建築物は「著作物」にはあたらないとされます。そのため、著作権的には、撮影や素材として販売することに問題はないと言えます。ただし、注意したいのはその住宅に住んでいる人のプライバシー(私生活)です。表札や車のナンバープレート等、個人を特定できる情報や、住人の姿や家の内装、その他私生活がわかるものが写り込むと「プライバシー権」の侵害となります。また、自身の家が無断で撮影されることに不快感・不安を覚える人も多いでしょう。そのため、仮に著作権等の問題がなくとも、倫理的な配慮は必要となるでしょう。

加えて、被写体が広告主(ハウスメーカー)と関係がない住宅ということであれば、不正競争防止法や、景品表示法等の広告方法に関する法令に触れる可能性があります。このケースでは、広告主自身が建てた住宅を、住人等から広告に使用する許諾を得て撮影する等が無難でしょう。

また、神社仏閣等古い建築物については、著作権はあったとしても消滅(著作者の死後70年)していることがほとんどですが、独自の撮影ルールが設けられている場合はそれに従いましょう。

建築物の著作権と撮影時の注意点

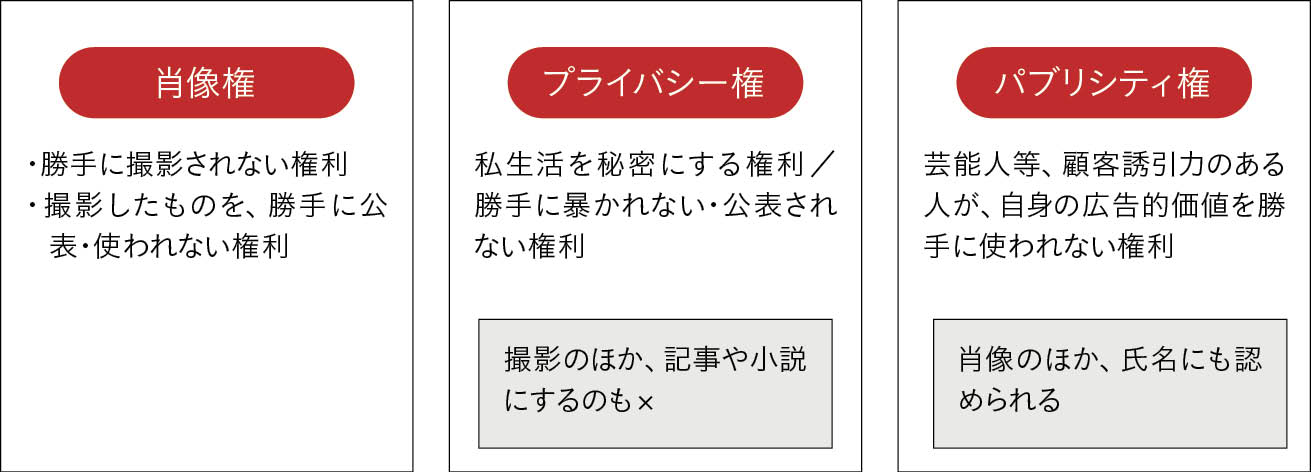

Q_観光名所で自撮りした写真をSNSにアップしたところ、背後に“お忍び”旅行中のカップルが写っていたようでトラブルになってしまいました。

A_人物の撮影や写り込みには「肖像権」や「プライバシー権」が関わるため、特に注意が必要です。写り込んでしまった場合も、個人がわからないようにぼかしや塗りつぶし等で対応することが必要です。

人物の撮影には、被写体となる人の心情に配慮すべきことは言うまでもないでしょう。心情等の「人格」は、マナーではなく法的に保護されるべきものとして、法律上の明確な規定がなくても、裁判例の積み重ねによって、法的権利として認められているものもあります。

その代表的なものが「肖像権」です。肖像権は、❶勝手に撮影されない権利と❷撮影したものを勝手に使われない権利の2つの側面があるとされます。すなわち、人物の撮影時は「撮影」と「利用」の両方の許諾が必要という点に注意が必要です。

また、人には誰にでも、他者に知られたくない秘密や、踏み込まれたくないプライベートな領域があります。こうした私生活上の秘密が「プライバシー」であり、プライバシーを勝手に暴露されない権利を「プライバシー権」と言います。この事例では、“お忍び”旅行だったとのことなので、このプライバシー権も問題となるでしょう。

このように、人物については偶然の「写り込み」であっても権利侵害になる可能性が高いです。特にSNS等にアップする場合は、無関係な人にはぼかしを入れる等、個人がわからないようにする必要があるでしょう。

その他、芸能人等、その存在自体に広告的価値がある人物には、その肖像や氏名に財産権的な「パブリシティ権」が認められる場合もあります。

人物撮影で注意したい権利

Q_有名映画の一場面を「完コピ」した写真を撮りたいです。ロケ地や構図を真似することは著作権侵害にあたりますか?

A_一般的には問題ありません。ただし、宣伝用ポスターのように、照明やセットで特別につくりこまれた写真作品には著作権があることに注意しましょう。

近年、「聖地巡礼」と言われるように、人気の映画やドラマのモデルとなった場所を旅行することが一つのブームになっています。ではここで、映画の一場面を真似して写真を撮ることが著作権侵害にあたるのか、順を追って考えていきましょう。

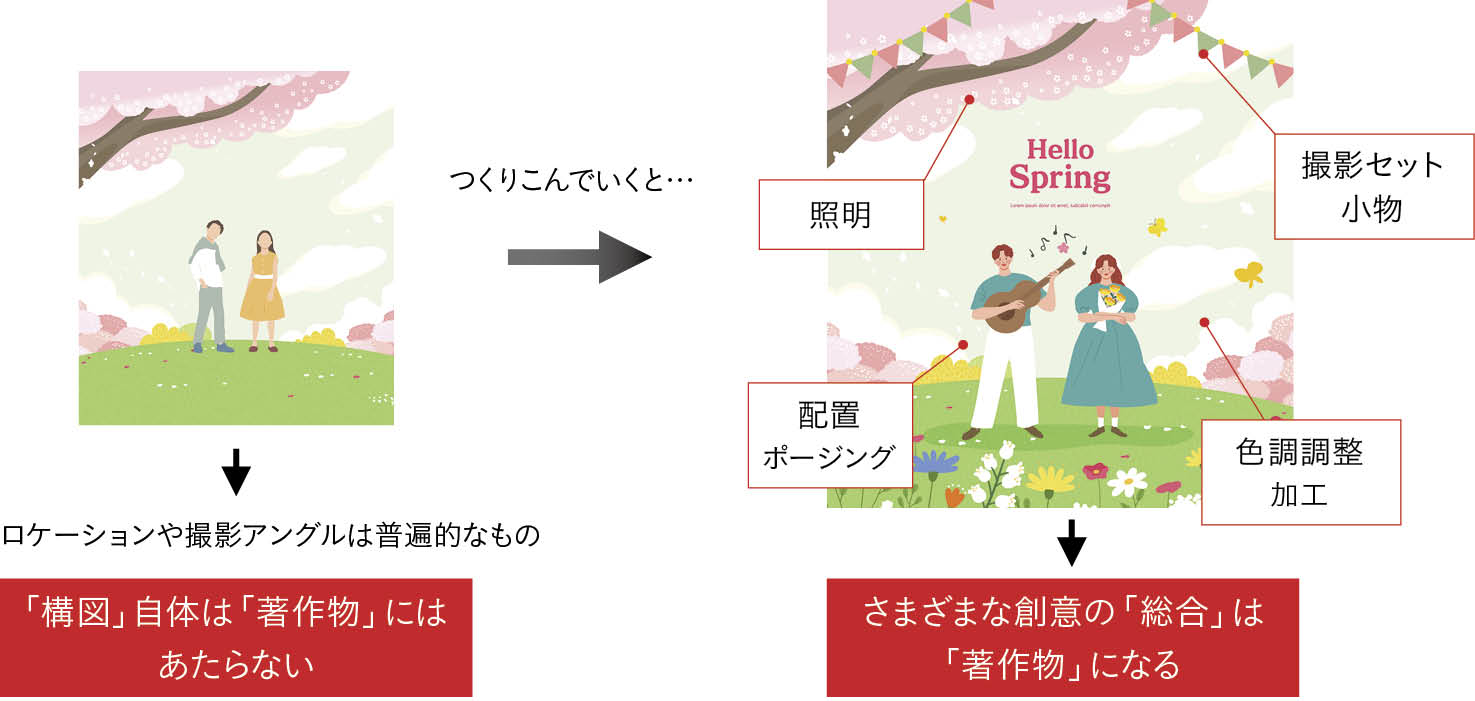

まず、どんなに有名なシーンであったとしても、同じ場所・同じ撮影アングルで撮影すること自体が、その映画の発表以降は禁止されるとは考えにくいです。すなわち、「構図」自体には著作権はないと言え、ロケ地でポーズを真似て写真を撮るくらいは何の問題もないでしょう。

しかし、例えば、無名のアーティストの写真作品を完全に模倣し、自身のオリジナル作品とよそおう行為が著作権侵害にあたることは、容易に推測できます。すなわち、映画ポスターやアーティストの写真作品のように、照明や撮影セット、現像や加工方法等、つくりこみ度合いが増していくと、構図も含めた創意の総合として一つの「著作物」になると考えられ、その模倣が問題となる可能性もあります。

とはいえ、映画の再現であることが明白であり、ファンが趣味の範囲で行っている場合は、映画の著作権者が禁止していない限り、特段問題となることはないでしょう。

人物撮影で注意したい権利

3.素材の利用

Q_素材サイトで販売されている写真素材をメインに使って、マグカップやTシャツ等の商品をつくって販売したいです。可能でしょうか?

A_素材の利用規約によります。また、自社用に撮影・作成された素材であっても、撮影者・作成者の許諾を取るのが無難です。

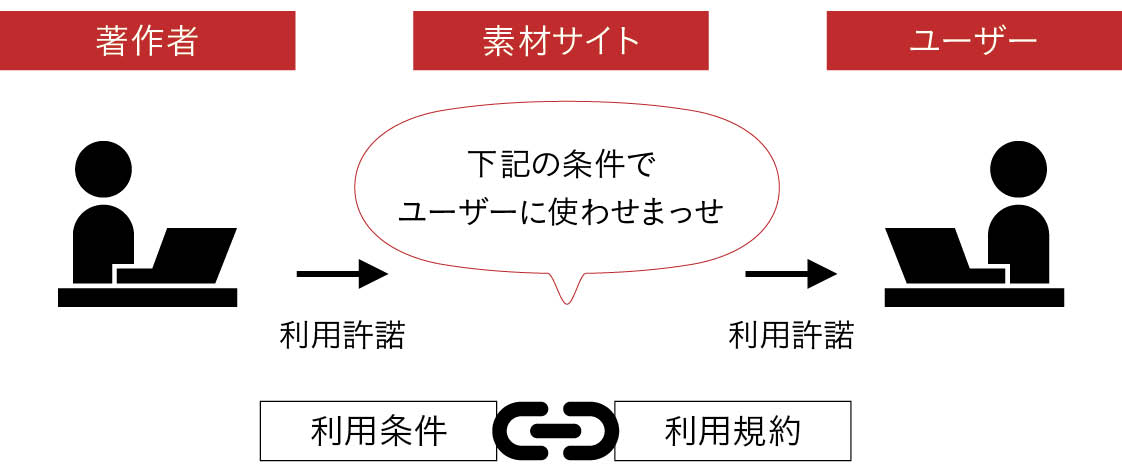

写真やイラストの著作権は撮影者/作成者にあり、他者の利用を前提とした素材サイトに登録する場合には、契約によって、その範囲内で著作物の利用を許可していると考えられます。

素材サイトの利用に際して、素材登録者もユーザーも、その素材サイトの「利用条件」や「利用規約」等に同意することが求められます。すなわち、これらの利用規約で認められた範囲内で利用するという「利用許諾契約」を結んでいるということです。そのため、想定の用途で素材を使えるかは、素材サイトの利用規約次第ということになります。

素材を量産製品の主要素として使うケースは注意が必要で、規約によって禁止されていたり、別途費用が必要な場合が多いです。その他、WebサイトのPV数や書誌の発行部数に制限がある場合や、人物素材の場合は用途に細かいルールが定められている場合もあります。

また、自社の販促物用に撮影やイラスト制作を委託する場合も、納品物の用途については、契約書で明確に決めておきましょう。

素材の著作権の考え方

Q_有料のフォントを使ったロゴを商標登録したいです。可能でしょうか?

A_そのフォントの使用規約・ライセンスの内容によります。特に商標への利用に関しては禁止または特別なライセンスが別途必要となることが多いため、事前に確認しましょう。

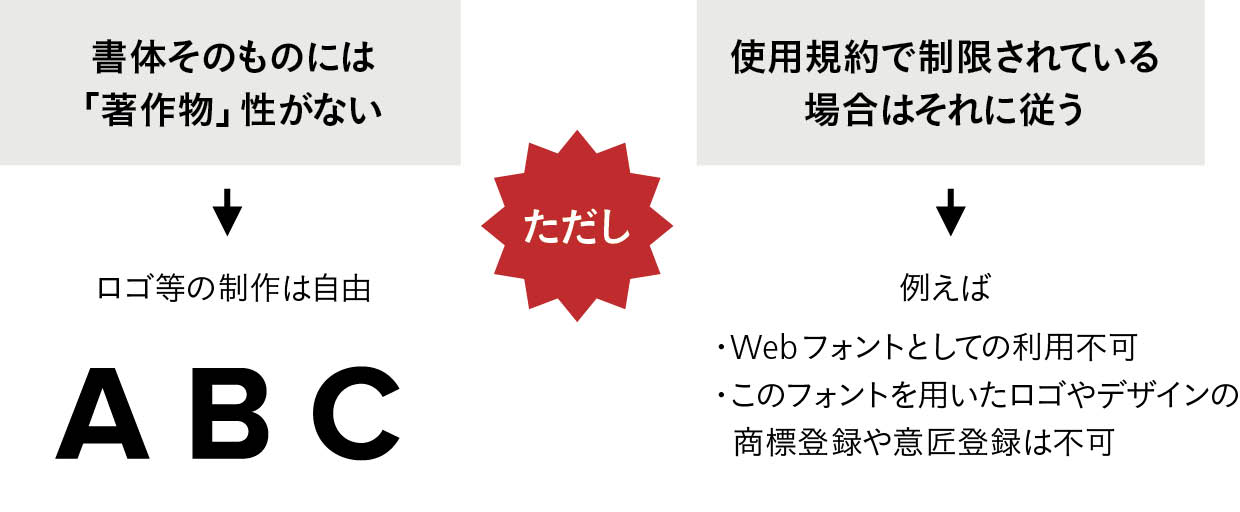

フォントの著作権については、2つの側面に分けて考える必要があります。

まず、プログラムとしてのフォント(フォントファイル)の扱いです。これについては、製作者の著作物として認められ、例えば、ライセンスに定められた台数以上のパソコンにインストールするのは、複製権の侵害となります。

次に、字の形状、すなわち「書体」としてのフォントについてです。書体については、美術的価値の高い一部例外を除き、原則として著作権が認められないとされています。というのも、文字である以上、文字としてあるべき形を越える「独自性」を得難いことや、文字の「形」自体に広く著作権を認めてしまうと、使用できない文字が出てくる事態も起こり得るからです。ここから、書体自体の「著作物」性は、きわめて制限的であるべきと考えられています。

そのため、ロゴやパッケージデザインの制作に既成フォントを使うことは、「書体」の利用という観点では問題がありません。

一方で、プログラムとしてのフォントについては、「使用規約」等で用途に制限が課されている場合があります。特に、商標登録をするロゴ等への使用や、Webフォントとしての使用はできないものも多いため、事前にライセンス内容の確認が必要です。

フォントとロゴの権利

4.音声・動画配信

Q_今度、好きなアーティストのライブに行きます。 スマホで撮影・録音したいです。可能でしょうか。

A_著作権等の権利侵害になる可能性が高いです。 イベント主催者が用意したルールに従いましょう。

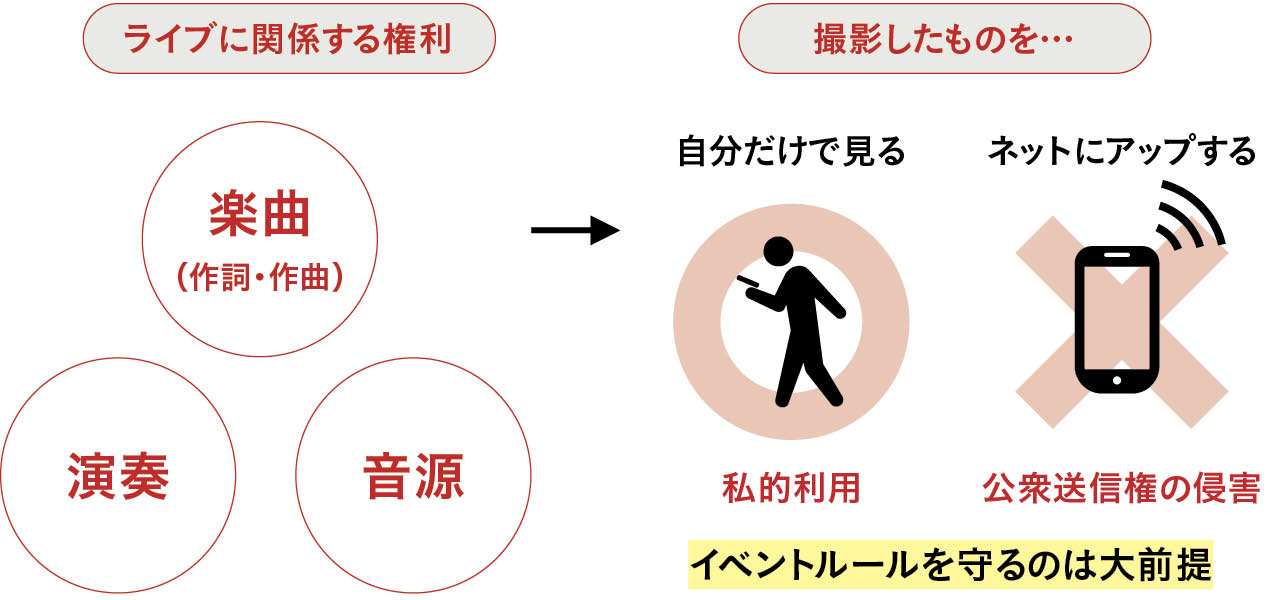

まず、イベントでは、撮影ルールが定められていることがほとんどでしょう。主催者の設けるルールはイベントに参加する上での契約と言えるため、それを守るのは大前提です。

参考までに、仮に撮影ルールがなかった場合の権利関係について考えてみましょう。まず音楽演奏等のパフォーマンスには、楽曲(作詞・作曲)自体の権利、演奏者の権利、レコード製作者(音源)の権利等の多くの権利が関係します。これらを録音・録画することは、複製権の侵害になります。

ただし、著作物の複製は「私的利用」については認められるため、自分だけで見るために録音・録画することは可能です。しかし、SNS等へアップロードすると、公衆送信権の侵害となります。

この点、主催者側の視点で考えると、イベントの様子をSNS等で拡散してほしい場合は、撮影可能な時間を設けたり、SNSへのアップロードも可能なことを明言・明示するとよいでしょう。

また、映画については「映画の盗撮に関する法律」で、私的使用目的の撮影も禁止されています。

ライブパフォーマンスの撮影と私的利用

Q_人気アイドルの楽曲・ダンスを真似した「踊ってみた」動画を企業広報として使いたいです。どういった権利に注意が必要でしょうか。

A_振付、作詞・作曲、音源に関わる著作権に注意が必要です。特にCD等の市販の音源を使う場合はレコード製作者の権利許諾が必要です。

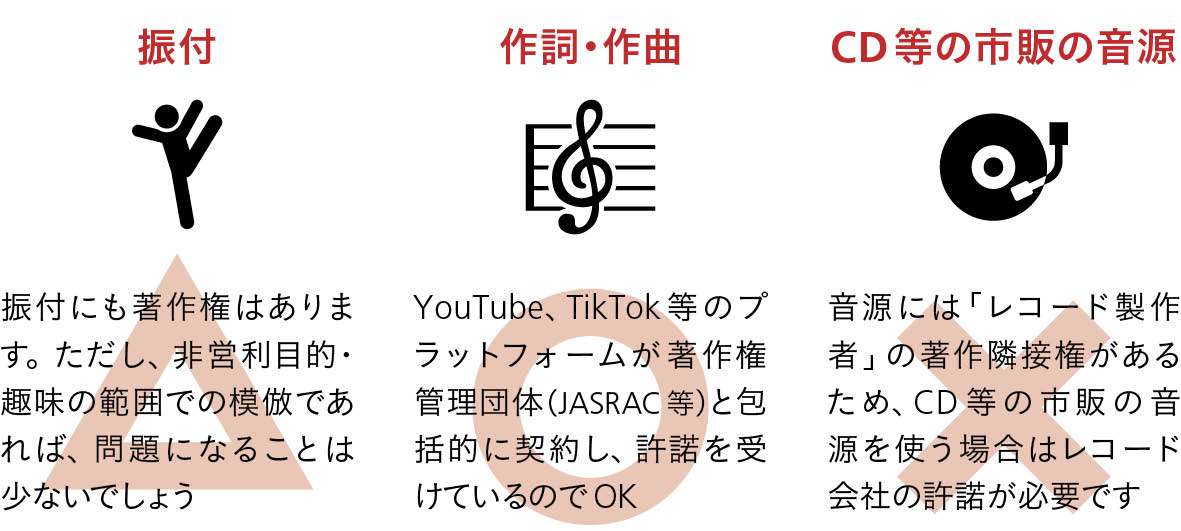

いわゆる「踊ってみた」動画には、3つの権利が関係します。

まず、ダンスの「振付」は、著作権の保護対象となります。古典バレエや基礎ステップの組み合わせは除外されますが、アイドルグループのダンスのような、新しく特徴的な振付には著作権があると考えたほうがよいでしょう。そのため、振付の使用には、厳密には著作権者の許諾が必要ですが、非営利目的でSNSにアップする程度であれば問題になることは少ないでしょう。

次に、楽曲を演奏・歌唱する場合は、作詞者・作曲者の権利が関わります。この点、YouTubeやTikTok等の大手プラットフォームは、JASRAC等の著作権管理団体と利用許諾契約を結んでいます。そのため、JASRAC管理下の楽曲を自分たちで歌唱・演奏したものを、これらのプラットフォームにアップロードする場合は、個別の権利処理は要りません。

ただし、CDのような市販の音源を使う場合は別です。音源には、「レコード製作者」の権利が存在し、この権利はプラットフォーム側では処理されていません。そのため、別途、レコード会社の許諾を得る必要があります。

企業広報として「踊ってみた」動画を活用する際は、これらの権利に注意し、事前に権利関係をクリアにするのが望ましいです。

「踊ってみた」動画に関連する著作権

5.商品開発

Q_有名ブランドの実在する衣類やアクセサリーを、ゲーム用イラストに使用したいです。法的な問題はあるのでしょうか?

A_知的財産権の観点から問題になることは少ないですが、ビジネス倫理としては事前にメーカーや製作者へ相談・交渉する方がよいでしょう。

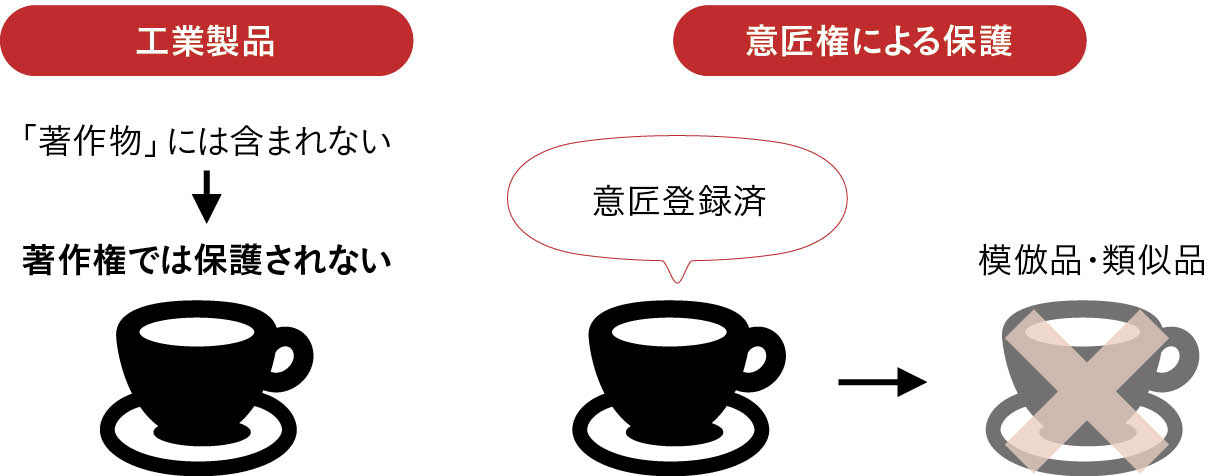

原則として、アパレルや雑貨等、量産される「工業製品」は「著作物」にあたらず、著作権がないとされます。

工業製品のデザインは「意匠権」で保護するのが一般的であり、意匠登録により、同一または類似デザインの、いわゆる「コピー商品」の製造を禁止することができます。ただし、立体物の場合は、その「造形」を含めての意匠登録となるので、撮影やイラストにするのは問題ありません。

もちろん、工業製品ではない、創作表現としての服飾は著作物になり得ますし、工業製品であっても、美術的鑑賞価値の高い製品については著作権が認められる場合もあります。こうした著作物については、イラストの主要素とする等、イラスト内での使われ方によっては複製権や翻案権等が問題となるでしょう。

また、法律的な問題はなくとも、作者やユーザーに「パクり」と受け取られる可能性もあります。ビジネスとしては、事前に製作元の許諾を取り、デザイン協力のクレジットを入れる等の対応を行う方が安心でしょう。

工業製品の著作権と「意匠権」

Q_人気アニメの主人公の服と同じ柄の生地を作成し、販売したいと考えています。問題となるでしょうか?

A_著作権法上は問題にならないことが多いですが、商標権や意匠権のほか、不正競争防止法等の法規に抵触する可能性はあります。

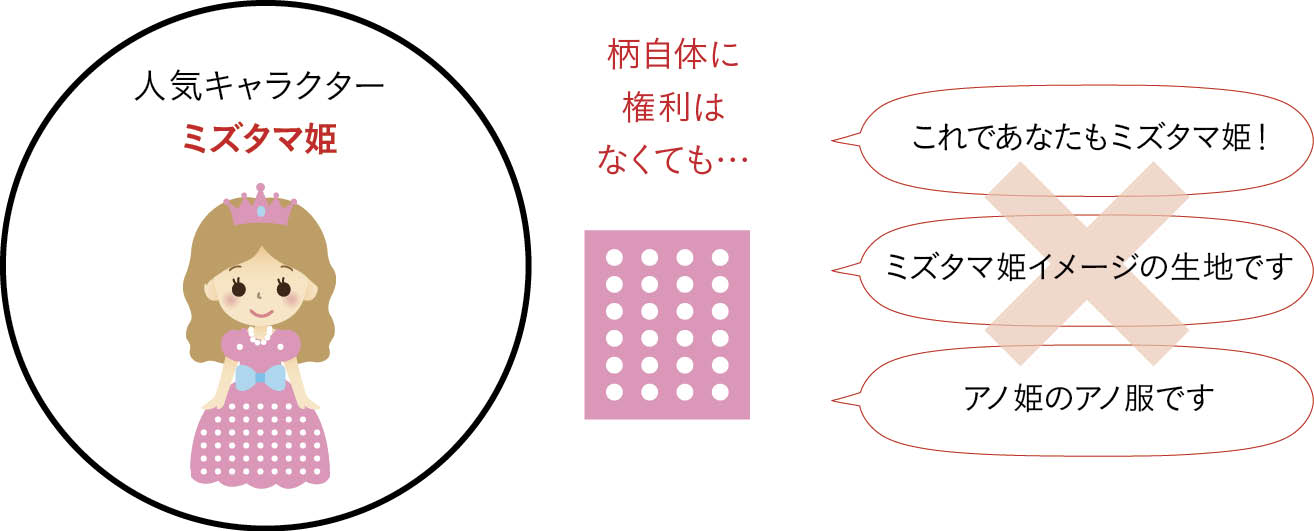

まず大前提として、その「柄」が商標や意匠登録されている場合、同一・類似の柄の生地やその他製品をつくることはできません。知財戦略として、人気作品については、作品のロゴや作中の特徴的なワードを商標登録することが多く、キャラクターの衣服の「柄」についても、商標登録されている場合があります。

次に、著作権についてですが、「著作物」性が認められる場合は絵柄にも著作権は認められるでしょう。しかし、例えば近年話題になった市松模様や麻の葉模様等の古典柄は、古くからある一般的なものであり、著作権はありません。そのため、作品と無関係な和風雑貨にこれらの柄を使用するのは問題ありません。

ここで問題となるのは、商品の売り方・見せ方です。仮に知的財産権の侵害がなかったとしても、「公式」商品と誤認させる商品・宣伝方法については、「不正競争防止法」違反として刑事罰や民事上の損害賠償等の対象となります。

社会的ブームとなった作品の人気に「あやかる」ことは、アイデアとして魅力的に映るかもしれません。しかし、商品開発に限らず、他者の著作物にフリーライドして利益を得ようとする行為は、法的にも問題となることは意識しておきましょう。

「公式」と誤認させる商品・売り方はNG