特定商取引法は、事業者による悪質な行為や消費者に誤解を与える行為などを禁止する法律で、さまざまな販売方法における購買で消費者の利益を守るためのものです。EC事業者が知っておくべきルールがたくさん定められています。

- 小野智博先生

- ECビジネス・Web通販事業の法務を強みとし、事業の立上げ・運営・販売促進・トラブル対応など一貫してサポートする。 https://ec-lawyer.com/

さまざまな販売方法での購入トラブルを防ぐ

特定商取引法は、さまざまな販売方法における購買でトラブルを防止し、消費者を保護するための法律です。正式名称は「特定商取引に関する法律」で、消費者庁が主務官庁となっています。

対象となる販売方法として、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入と7つの類型があります。その中でECは通信販売の類型に該当し、広告における必要事項の記載、誇大広告等の禁止、利用者から同意のない電子メール広告送信の禁止、申込書面や最終確認画面における必要事項の記載、契約解除に伴う債務不履行の禁止といったルールが定められています。

例えば「特定商取引法に基づく表示」として、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号・販売価格・送料、支払方法・時期、商品の引渡時期、返品・交換・キャンセルに関する事項などの記載が定められています。一方で、サイトや広告に事実と違う内容や実際より優良に見せたり誇張したりした内容を書くことは禁止されています。また、事業者に都合がよく消費者に不利益な情報をあえて書かないことは、「不当な勧誘行為」として禁止されています。例えば、定期購入の申し込みにも関わらず明確な説明がなく、消費者は一度きりの購入だと思い申し込むような場合です。こうした行為は特定継続的役務提供という類型においても禁止されています。

詐欺や誤解を防ぐ

消費者個人を販売事業者から守る

前述したように、特定商取引法は消費者を守るためのものです。その背景として、消費者個人と事業者とでは資金力や組織力などにおいて力の差があるという考え方があります。特に、インターネットの普及以前は、消費者がクチコミサイトやSNSなどで声を上げることができなかったため、もし悪徳な事業者だとわかっても、それを他者に広く共有することはできませんでした。

また、この法律は悪徳事業者だけを取り締まるものではありません。ほとんどの事業者はきちんと法律に則ってまじめに商売をしていると思います。ただ、商品やサービスをたくさん販売するために行う工夫が、ときに消費者にとって不利益になったり、誤解を招いたりすることが起こり得ます。そうしたことを防ぐためのルールでもあります。

特定商取引法改正によるEC事業者への影響

特定商取引法では、ECサイトや広告などに記載すべき情報が義務付けられていて、消費者に誤解を招く表現をすることや、不利益な情報を隠すことなどが禁止されています。

また、2021年6月には特定商取引法の改正が行われました。これによるEC事業者に関わる大きな変更点は大きく2点あります。

1つは、最終確認画面で分量や販売価格など必要事項の記載が義務付けられたことです。もう1つは、ECサイトのコールセンターへ消費者が電話で問い合わせし、その電話口でサイトに記載のない商品について勧誘され購入・契約をした場合、以前は電話勧誘販売に当たらないとされてきましたが、法改正で電話勧誘販売の類型になったことです。これにより、返品などのルールが変わりました。

まとめ

●購買に伴う詐欺やトラブルなどを防ぐ法律

●消費者を事業者による虚偽や誤認させかねない表現から守る

●2021年6月の法改正で最終確認画面やコールセンターを通じての販売に関するルール変更が行われた

先生に聞くQ&A

Q_「定期購入」と記載したのに見落とした消費者が悪いのでは?

A_トラブルの起こりやすい販売形式です。消費者が見落としや誤解をしないよう複数箇所に明記するとよいでしょう。

月額料金を定額支払いして毎月届く定期購入の商品や語学講座のような継続的に提供されるサービスは、売上が安定するため事業者にとってはよい販売・契約方法かもしれません。しかし、購入・契約した消費者にその認識はなく、一度きりの購入だと思っていたというトラブルは多いです。こうしたことが起きないよう、継続購入であること、購入が何回続くものなのかという回数、解約手続きの方法などはわかりやすく何度も記載しておくと安心です。

なかには、事業者がどれだけ配慮しても見落としてしまう消費者もいるでしょう。ただ、その消費者がどうして見落としや誤解をしたのかは、以後のトラブル防止のため文章表現やサイトの見せ方などを改善していくヒントとなります。

Q_生鮮食品なので返品不可としてもよいですか?

A_ECサイトでの販売は利用規約で明記していれば返品不可とできますが、電話勧誘販売の場合はできません。

ECサイトは、購入から8日以内に消費者が希望したら無条件で返品・解約できるクーリング・オフの対象外です。その代わり、法定返品権という制度の対象となっています。こちらも8日以内に解約できるというものですが、利用規約に「返品不可」「返品は3日以内まで」といった特約を明記しておくことで、EC事業者側で返品に関するルールを決めることができます。

しかしECサイトでも、消費者がコールセンターへ問い合わせ電話などをかけてきた際に、質問に答えつつも、その商品の定期購入やサイトに記載のない商品もすすめて電話で購入契約をする販売方法を行っているところも少なくありません。この場合は電話勧誘販売の類型とされるためクーリング・オフの対象となり、返品不可にはできません。

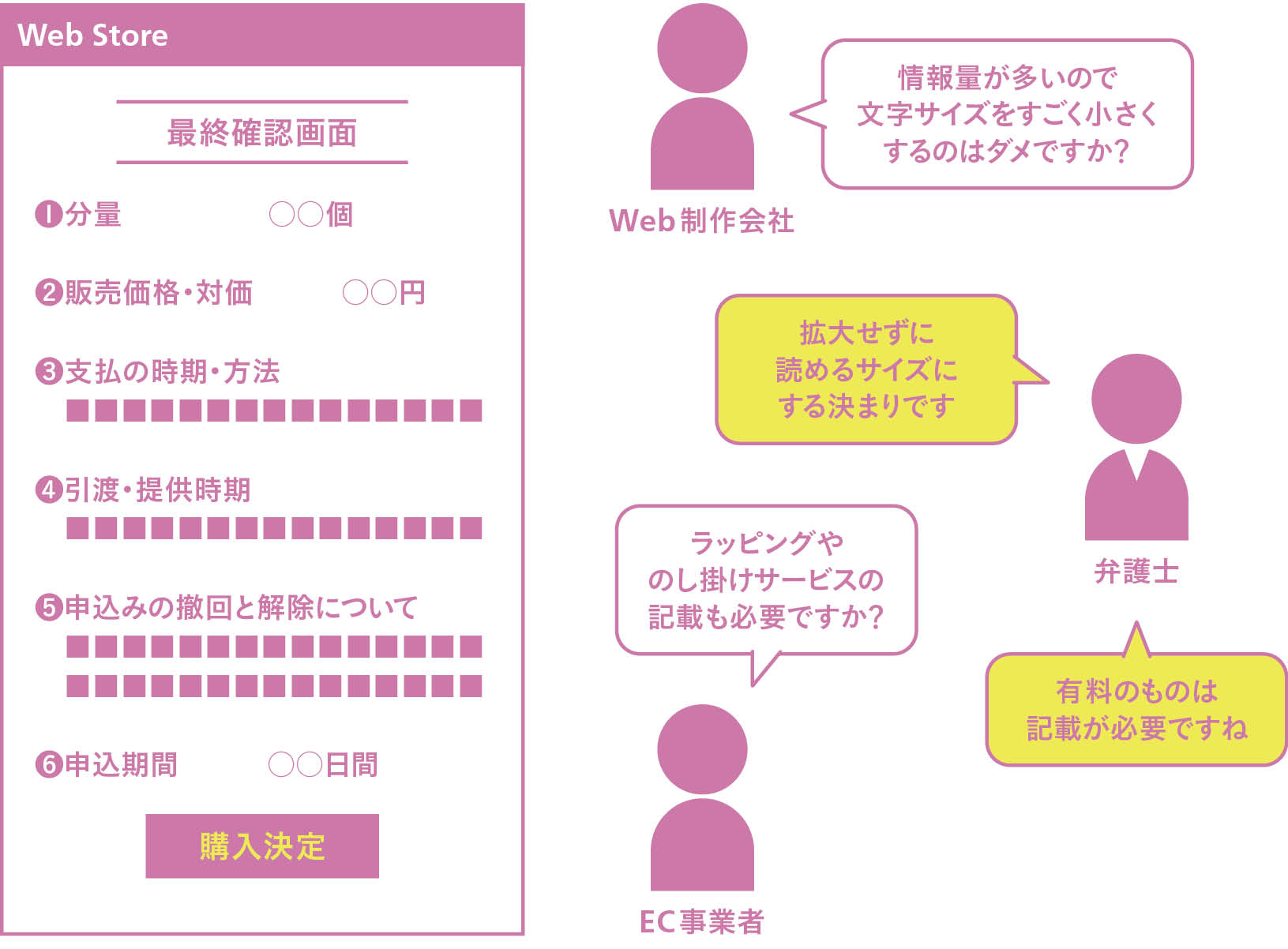

Q_最終確認画面の情報全部載せないとダメですか

A_特定商取引法の改正で6項目の記載が義務付けられました。必須なので、見せ方で工夫しましょう。

購入や契約の最終確認画面では分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込みの撤回と解除に関すること、期限のある場合は申込期間の6つを記載することが義務付けられています。情報量が多いため、Web制作会社の方はデザインしづらいという悩みがあるかもしれません。また、せっかく購入や申し込みをしようとしている利用者に「キャンセルできます」といったことをあえて伝えるのは商機を逃す可能性もあるため、EC事業者の方々にもとても不評です。ただ、こういう法律ができたのは消費者が購買に関わる内容を正確に把握できていないまま、購入や契約をしてしまうトラブルが起きていたからです。

最終確認画面の作成には、電子契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)への対応も必要です。この法律は、消費者による操作ミスの救済を目的に、事業者は操作ミスを防ぐ措置をするよう義務付けられたものです。きちんと対応しないと、消費者の重過失による契約だとしても、取り消しが可能になってしまいます。ワンクリックで購入が完了せずに最終確認画面を出すこと自体もそうですが、押し間違えないようボタンの配置や余白に配慮するなど、各社工夫をされています。こうしたWebデザインにも関わってくる法律は、EC事業者、Web制作会社、弁護士の3者で話し合うとスムーズです。

最終確認画面に義務付けられた記載

Q_サイト制作は外注しているため違反をした際の責任は外注先

A_掲載の最終判断はクライアントである事業者側がするもののため、事業者の責任になります。

ECサイトの解説文やLP、広告などの制作を外注している場合、請け負ったWeb制作会社などが特定商取引法に抵触する表現をしてしまうことがあるかもしれません。しかし、制作は事業者の依頼に沿って行われ、最終的な掲載の判断も事業者側でするもののため、違反があった場合には事業者が責任を問われます。

受注するWeb制作会社側も、「競合他社がこのような表現をしているので大丈夫です」「以前これでいいと聞いたことがあります」といった無責任なことを言わないよう気をつけるのがよいでしょう。自社で判断せず、事業者に「これでよいか内容をきちんとご確認ください」と伝え、判断を仰ぐのが適切な対応だと言えます。

Column_法律は難しいけれど… 弁護士費用の捻出が難しい場合は?

スタートアップ企業や小規模事業者などでは、どうしても弁護士費用をかけるのは難しいということもあるかもしれません。その場合は、まず本で勉強することがオススメです。この記事で解説いただいている小野氏も、EC事業者に必要となる法律を網羅した『60分でわかる! ECビジネスのための法律 超入門』という本を出しています。

また、弁護士費用として使えるさまざまな補助金があるので、こうしたものを活用している事業者も多くいます。業種などによって利用できる補助金は違ってきますが、実際に事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金などを活用された例があったそうです。そうして事業が軌道にのってきたら、弁護士と顧問契約を結ぶとよいのではないでしょうか。

著 : 小野智博 発行 : 技術評論社