Web上で実務を行う中で、自社への権利侵害や誹謗中傷を受けてしまう可能性があります。それらへの最適な対応方法について、インターネット上の誹謗中傷対策などに詳しい、法律事務所アルシエンの弁護士・清水陽平先生に話をうかがいました。

- 清水 陽平先生

- 東京弁護士会所属 法律事務所アルシエン共同代表/2022年から総務省「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」の構成員も務める。著書に『サイト別 ネット中傷・炎上対応マニュアル<第4版>』(弘文堂)など。 https://alcien.jp/

自社の権利を侵害されたら、考えられる対応の選択肢は?

まずは、Web上で何かしらの実務に携わる上で、自社の権利を侵害された場合を考えます。例えば、自社のWebサイトが第三者に無許可で盗用された場合、企業のデジタル担当者が事前に知っておきたい法律を挙げると、著作権が該当します。

また、商標登録したロゴデータを使われたような場合は商標権が該当しますが、保護する範囲が狭いことも商標権の特徴です。例えば、A社がBというサービスの商標を取得していたとします。ある比較サイトでBを取り上げたのに対して、A社が「勝手に比べられたくないから」という理由で「削除できませんか」と弁護士に相談しても、サービスや商品を示すために名前を使っただけでは商標侵害になりません。商標侵害になる場合は、Bという商品ではないものをBと偽って売るようなケースです。

比較サイトや比較広告の文脈で付け加えると、景品表示法にも触れておきたいです。例えば、不当に自社商品の順位が低く、不適切な論評が掲載されていれば、景品表示法の問題が疑われます。削除のための直接的な根拠にはなりませんが、これを理由に掲載元に何かしらの対応を求め、削除への動きにつなげることもできそうです。

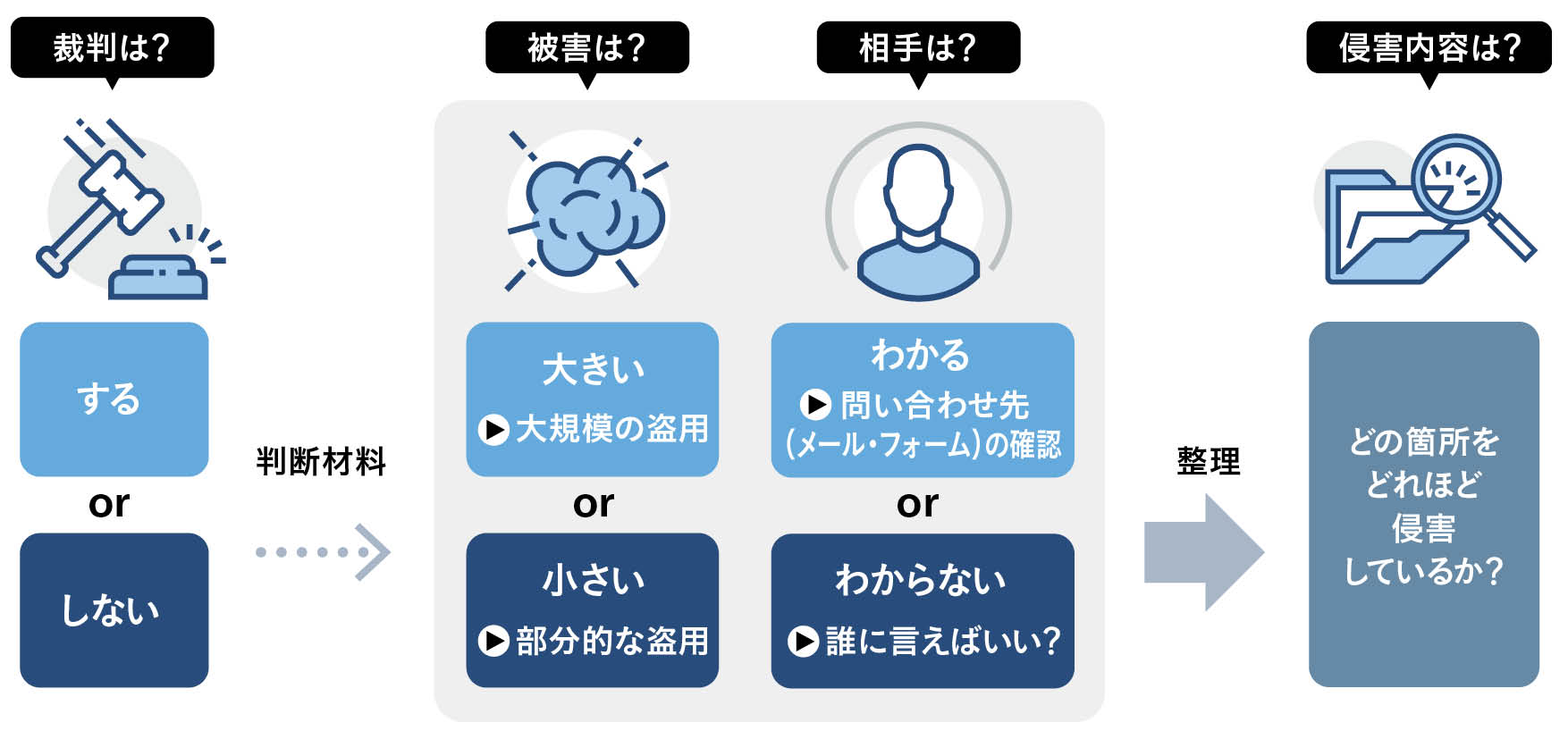

では、著作権を中心に自社の権利侵害を受けた際、どのような対応をすべきでしょうか? 自社サイトのコンテンツを他でそのまま使われても、コンテンツの編集権限はあくまで無許可で盗用している相手側にあります。まずは、権利侵害している掲載元に自社の要望を伝え、削除に応じてもらう必要性が出てきます。相手への接触方法には、大別して「裁判しない方法」と「裁判する方法」に分かれます。当初から裁判を希望するなら、速やかに弁護士に相談しましょう。

裁判をしない場合、自社から相手に問い合わせを行い、無許可で剽窃されたコンテンツの削除を求めます。相手サイトの問い合わせフォームか、メールアドレスを公開していればメール経由でコンタクトを取ります。こうした接触から弁護士に相談する方法や、最初は自社で行い、相手の対応次第で次回以降を弁護士にゆだねる方法もあります。相手の反応の有無で自社が納得できなければ、裁判手続きへと進む可能性が高まるでしょう。

どの箇所を侵害されたのか? 事前に洗い出しておくこと!

侵害相手と対峙する際、裁判については訴える側の考え方次第になります。裁判は、準備などの負担、結審までの時間もかかります。「相手をどれくらい許せないか?」によって、手続きの選択は変わります。判断材料の1つは、侵害の度合いが挙げられます。例えば、Webサイト全体を丸ごと、表現そのままに盗用となれば悪質性が極めて高く、裁判で相手に責任追及することが妥当だ、という人は多いでしょう。一方で、コンテンツの一部を剽窃したような場合、該当箇所の削除さえしてもらえればOK、と考える人も少なくないでしょう。

侵害相手がどういう組織/人なのかでも変わりそうです。例えば、まとめサイトで盗用が発覚した場合、相手はアフィリエイト報酬目的の可能性が高いです。コストをかけず楽して稼ぎたいという相手に削除請求を出せば、面倒に巻き込まれたくないから、と応じてくれやすいかもしれません。逆に、サーバを海外に置き、運営者が特定されない仕組みにしたWebサイトや、嫌がらせや混同を招くWebサイトだと、削除請求を無視する可能性が高そうです。損害賠償請求をしたいケースだと相手の特定が必須ですので、専門の弁護士に相談して高度な対応が求められます。

どのケースにも共通してお勧めするのが、事前にどの箇所がどれほど著作権を侵害しているかをまとめておくことです。加えて、該当コンテンツは自社が先に制作し公開していた事実も伝えましょう。例えば、侵害相手側が、外部スタッフにコンテンツ制作を委託していると、外注ライターのパクリ行為を本社側が認識していない可能性があります。どの点が盗用、もしくは酷似しているかを明示できると、訴えらえた相手も問題点を把握し、判断しやすくなるでしょう。

裁判となると、専門的な対応が求められるので、弁護士の力を借りるのが無難です。もし顧問弁護士がいるなら、より相談しやすいはずです。費用については、裁判手続きでなければ、顧問弁護士だと通常の顧問料の範疇で対応するケースが多そうです。顧問先ではない弁護士であれば、侵害した相手に内容証明郵便の作成と送付など、交渉を含めた着手金が必要です(一例として10万円程度が目安)。相手への通知だけであれば、中には3~5万円ほどで受けてくれる場合もあるでしょう。

自社の権利(著作権など)が侵害された場合

誹謗中傷対策は「削除」と「特定」を最優先に

ここからは、自社が言われなき誹謗中傷を受けた場合、各種SNSやクチコミサイトなどに書き込まれた場合を考えます。例えば、SNSなどで誰だかわからない匿名ユーザーが自社の誹謗中傷を書き込んだとします。まずインターネット上でできることが「削除」と「特定」という作業になります。

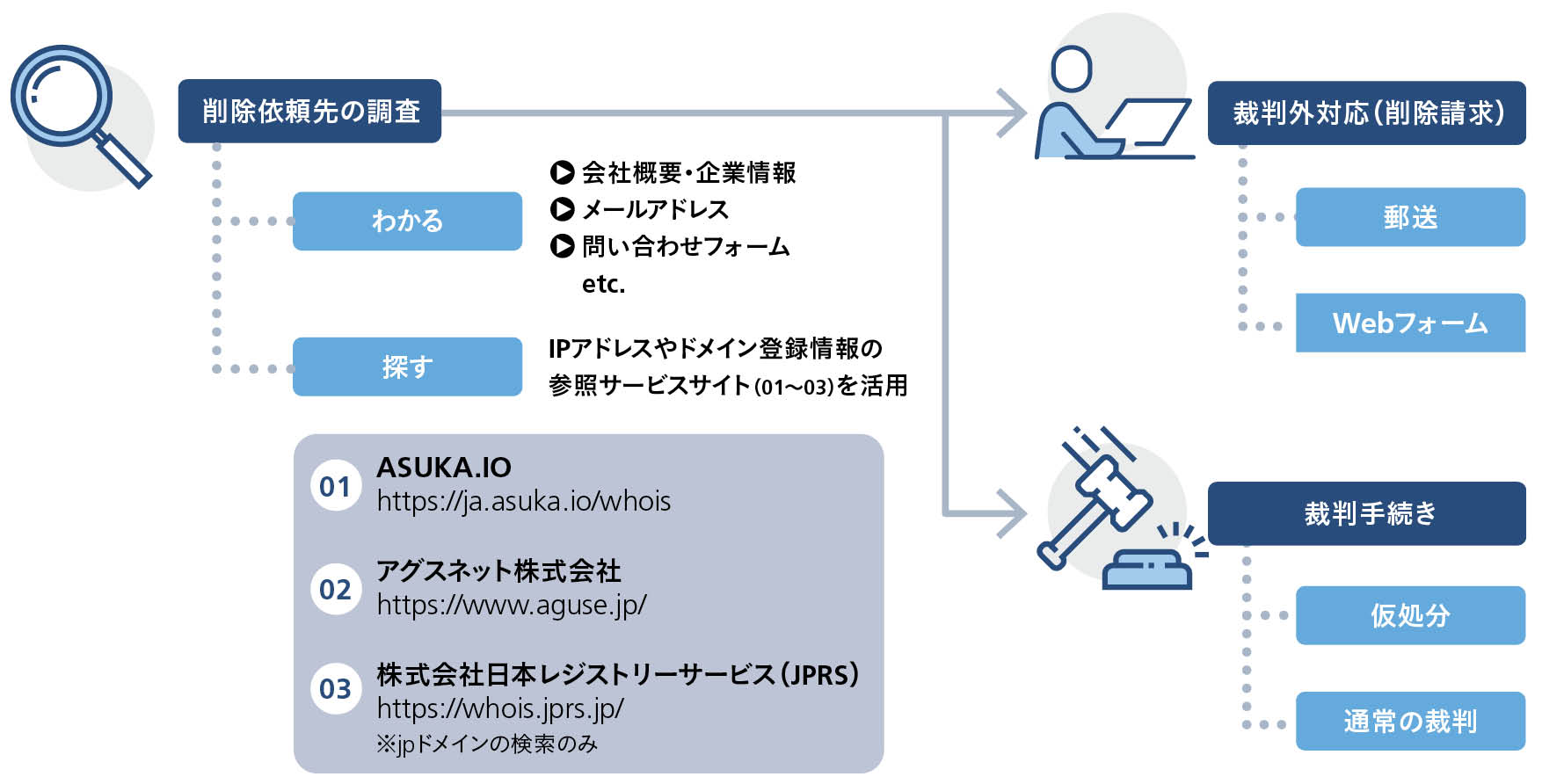

はじめに、「削除」の依頼方法について解説します。やはり大枠は、「裁判しない」か「裁判する」かで進め方が分かれます。裁判しない場合は、書き込まれたWebサイトの管理者・運営者に削除依頼を行います。例えば、Webサイト内の会社概要や問い合わせなどのメニューから、運営会社の所在地がわかれば郵送で削除請求の書面を送ります。問い合わせ用のフォームを用意している場合も少なくないため、Webフォームから削除請求ができれば、簡単で迅速に届けられます。

次に「裁判する」場合、「仮処分」と通常の裁判手続きのいずれかの選択になります。「仮処分」とは、民事保全法に基づく裁判の一種であり、裁判所が「“今”削除しないと、被害が広がってしまう」と判断した場合、担保金を立てることで仮処分が発令されます。仮に10年前に書き込まれたものを「最近気づいたから」と削除仮処分を求めても、「10年放置していて何もなかったのだから、保全の必要性がない」と判断されると、仮処分は認められないことになります(通常の裁判は関係なくできます)。

通常の裁判では、半年から1年を超える時間がかかるところ、仮処分だと手続きが迅速です。2週間に1回程度の頻度で2~4回の裁判が行われ、約1~2カ月で結論が出ます。ですので、仮処分の決定が出されそうなケースであれば、仮処分での対応をお勧めします。

ただし、削除が認められてもすぐには検索結果に反映されません。また、侵害相手が削除するまでは検索結果に表示されます。これは著作権侵害などをされたWebサイトにも通じる話で、その事態を避けるために、検索結果表示のキャッシュ削除依頼も念頭に置きましょう。特に国内でよく使われるGoogleやYahoo!、中でもYahoo!はGoogleの検索エンジンを利用するため、主にGoogleへの削除依頼を行い、個々のWebサイト対応とともに組み合わせた削除対策ができるといいでしょう。

誹謗中傷にあたる書き込みを「削除」したい場合

投稿者を「特定」するための開示請求の枠組みと難しさ

次に「特定」について説明します。「ひとまず削除できるなら」というケースはありますが、相手を特定し、損害賠償請求や刑事告訴したいと考えるケースもあります。特に刑事告訴は、すべてに対してできるものではなく、内容次第となります。例えば、ある企業が自社の元従業員によって悪質な書き込みがなされていたと知り、慰謝料請求だけでなく、名誉毀損罪などで立件し刑事責任の追及を望むケースが一定数あります。

念頭に置いてほしいのは、相談の時点で解決への見込みが薄く、手続きなどでかかった分が費用倒れになってしまう恐れがあることです。手続きを踏めば、必ず削除できたり、匿名の相手を特定できるわけではありません。

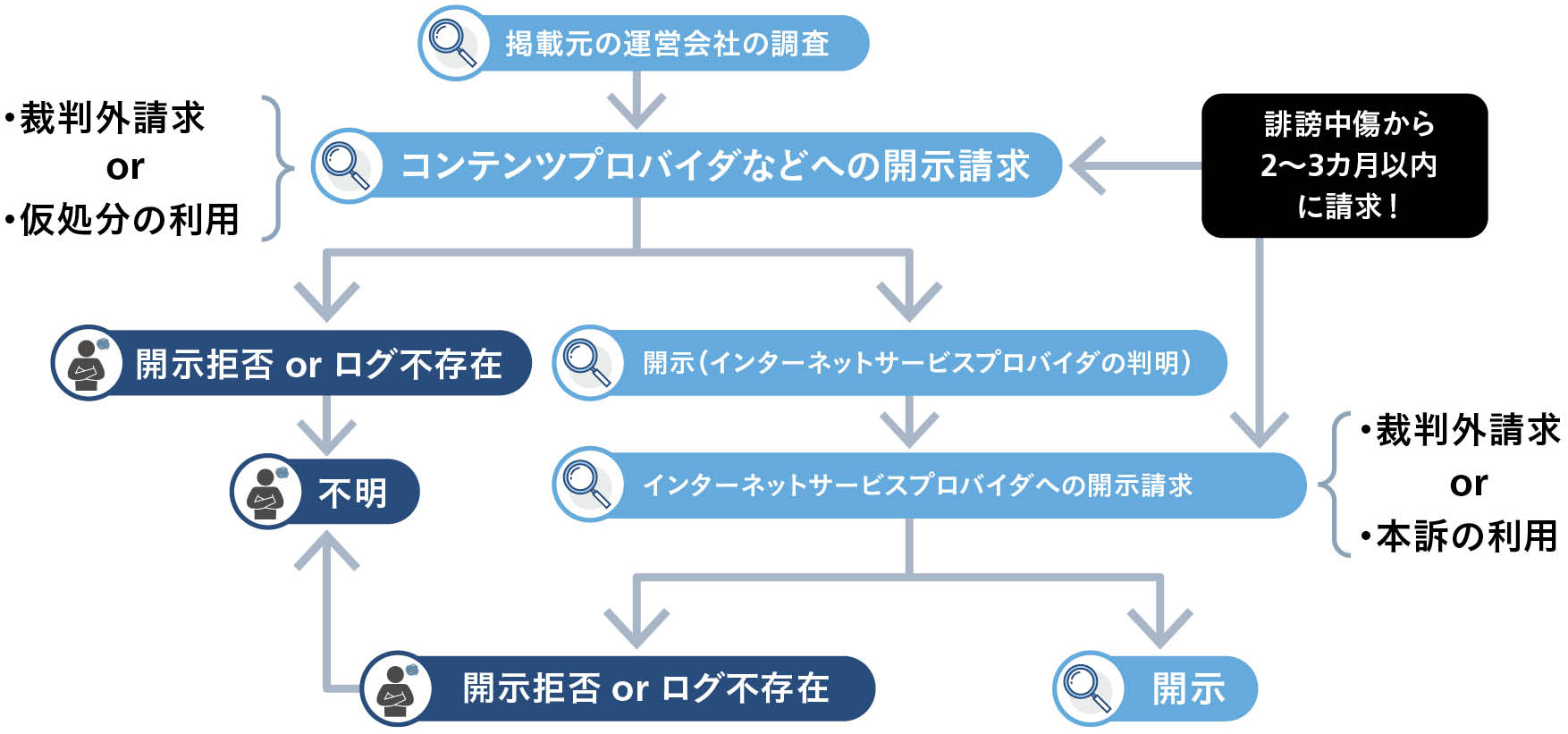

まず、投稿者を特定するには、発信者情報開示請求を行います。特定方法の1つが、コンテンツプロバイダからIPアドレスや接続日時(タイムスタンプ)などの情報を取得し、IPアドレス経由で判明したインターネット接続事業者から契約者情報(名前や住所など)を取得する方法です。このログ(通信履歴)は3カ月程度しか保存されておらず、投稿からの月日が経過していると、ログを追えない(証拠がない)場合があります。

他には、真偽不明な書き込みについてです。例えば、個人開業医に対して「態度が悪かった」「話を聞いてくれない」「怒鳴られた」と投稿されても、受診した本人の感じ方という側面があり、その場にいなかった第三者が真偽の判断がしづらい場合は、削除や開示が難しくなってきます。投稿者の感想めいた内容には、対応しがたいと言えます。書かれた側に不都合な内容でも、虚偽とまで言えるのか? こうした事実関係の立証の必要性が求められるのです。

私たちへの相談の中には、誹謗中傷につながる書き込みは簡単にできるのに、削除や特定はハードルが高く、そのための費用や時間もかかることを嘆く声が少なくありません。開示請求だと結審までに1年弱、弁護士費用も相場で50~100万円、特定できて以降の損害賠償請求なども含めると、さらに費用を要し年単位の時間がかかります。

言われなき誹謗中傷の中には、もはや対策しようがない部類もあります。だからこそ、少なくとも自分たちの側から炎上的な行為や発信をしないことが、防止策の一歩だと言えます。

誹謗中傷の投稿者を「特定」したい場合