Webビジネスの世界には、法律トラブルが起きるリスクが多くあることをご存知でしょうか。不測の事態を避けるためには日頃からの情報収集が大切。ここでは、明倫国際法律事務所の田中雅敏先生に、法律に向き合う心構えや、Webビジネスに関係の深い法律を紹介していただきました。

- 田中 雅敏先生

- 明倫国際法律事務所パートナー/弁護士・弁理士

モバイルアプリなどのソフトウェア開発や、Webコンサルティング事業の起業を経て、アドビに入社。アドビ Experience Managerなどのマーケティングソリューションのプリセールスを担当。

法律を守ること=自身のビジネスを守ること

Webビジネスに携わる読者の皆さんは、日々流れてくるニュースの中でも「著作権侵害」や「個人情報流出」といったキーワードに敏感なのではないでしょうか? いずれもWebビジネスに関連するリスクですから、職場で話題になることもあるかもしれませんね。しかし、法律の大まかな概要は知っていても、日々の業務のどの部分にどう結びついて、どんなリスクが潜んでいるのかを細かく理解している人はそう多くないかもしれません。

法律を守ることで相手の権利を尊重することができたり、知らず知らずのうちに自分の権利が守られていたりすることもあります。しかし、法律を守らなかったことで、社会的なダメージを受けることも。「この人は盗作をしたことがある」「この会社の情報管理はルーズだ」など、一度ついた印象を払拭することは簡単ではありません。汚名返上に努めても、記録はWeb上に残り続けるため、信用を取り戻すのに途方もない時間がかかる上、ビジネスの機会を損失し、場合によっては事業が立ち行かなくなる可能性も十分にあります。自身のビジネスにどのような法的リスクが潜んでいるのかを知っておくことが、事業を円滑に進めるためには重要です。

それ、トラブルの火種になるかもしれません…!

ビジネスの成功に向けて邁進する中で起こってしまう法律トラブル。このページでは、誰もが陥りやすい法律の落とし穴を紹介します。皆さんのビジネスに法的リスクは潜んでいませんか?

「著作権フリー素材」と書いてあったから使ったのに…

ある企業のWeb担当者が、自社のオウンドメディアに掲載する記事にイラストの起用を検討しました。しかし、描き起こすとなると予算オーバーになってしまうため、ネット上でダウンロードできる著作権フリーの素材を使用することに。記事の出来は上々で、たくさん拡散されたこともあり潜在顧客からの問い合わせが増加。手ごたえを感じて次の記事制作を進めていたある日、イラストの制作者から「イラストを商用利用しているので規約違反です。使用料の10倍の罰金を払ってください」との連絡が…。よくよく利用規約を読むと、「商用利用の場合は有料」との記載がありました。

→ 著作権フリーの素材は使い放題というわけではなく、あくまで「利用規約の範囲内であれば無料で自由に使える」という意味です。使用前には利用規約をしっかり確認し、データで保存しておきましょう。

つくったWebサイトは誰のもの…!?

健康補助食品の新製品を開発したあるスタートアップ企業が、外部のWeb制作者にECサイトの制作を依頼。急いでいたため契約書を結ばず制作が進んでいきました。依頼企業は駆け出しということもあり資金が乏しく、Web制作者への謝礼は相場より低いものでした。そしてECサイトの完成後、商品は品切れになるほどの人気を博し、スタートアップ企業はたちまち売り上げを伸ばします。その様子を見ていたWeb制作者が、追加で謝礼の支払いを求めると、スタートアップ企業は支払いを拒否。怒ったWeb制作者は、「高額の著作権買取料金を支払わない限り、ECサイトを即日閉鎖する」と要求してきました。

→ 契約書上で著作権譲渡の条項の明記をしていない限り、著作権は制作者側に残ります。制作依頼時は、先を見据えてお互いに納得のいく内容の契約書を結んでおきましょう。

配送専門のグループ会社に顧客情報を共有したら…

自社のECサイトで製品を販売していたあるメーカー企業のA社は、お客様からの注文が入ると物流サービスを専門とするグループ企業B社に梱包や配送手配を依頼していました。A社は製品の開発から受注、配送までをグループ会社同士で連携した新しいシステムを運用しており、効率化・低コスト化が実現されていると業界でも注目され始めていました。しかしある日、顧客からのクレームとECサイトへの「個人情報漏洩企業」などの書き込みがあり、炎上。A社とB社の関係の説明がない状態で、A社に注文した商品がB社から届いたため、顧客が「個人情報を知らない会社に渡した」と問題にしたものでした。事前に、A社とB社の関係をウェブサイトで説明したり、データをB社と共同利用する場合があることを念のためA社のプライバシーポリシーに明記しておけば防げた炎上でした。

→ グループ会社同士であっても、別会社ですので、場合によっては第三者提供になり得る場合もあることを意識して、説明を丁寧に行うとともに、プライバシーポリシーにも、個人データが誰に提供されるかということを利用者がイメージできるような、具体的な記載が必要です。

ステルスマーケティングはもう使えない!

ある化粧品メーカーは、若い世代に人気のインフルエンサーに謝礼を払って自社の商品をSNSで宣伝してもらいながら売り上げを伸ばしてきました。インフルエンサーが「試しにこのアイシャドーを買ってみたら、発色抜群で驚き!」「友達から誕生日にもらったこのリップを使ってみたら簡単にモテメイクが完成しちゃった!」などとポストするたびに商品が飛ぶように売れていきます。この秋に向けてつくったリップグロスを宣伝しようと、いつも通りインフルエンサーに謝礼を払い宣伝してもらったところ、後日、消費者庁から広告表示の差し止めや、法律違反をしたことの周知などを命ぜられる措置を受けました。

→ 広告であるにもかかわらず広告であることを隠すステルスマーケティングは、2023年10月1日から景品表示法違反となりました。業務に関連する法律の改正は要チェックです。

リスクへの備えが会社の未来を左右する

「ほんの少し対策をしていれば、トラブルに発展しなかった事例が数多くある」と話す田中先生。過去のトラブルを振り返り、その原因を探って同じ過ちを犯さないように対策しましょう。

「知らなかった」がトラブルの始まり

私の元にトラブルの相談に来る人たちの話を聞いていると、根底にある原因は大きく2パターンに分けられると感じています。一つは、「そもそも法律違反になっていることを知らなかった(法律を知らなかった)」という知識不足のパターン。もう一つは、「知ってはいたけれど、このくらいならば問題にならないだろう」と高をくくって法律違反をしていたパターンです。いずれにしてもコンプライアンス意識の低さがトラブルを引き起こしています。

その他には、消費者に対して“うっかり”間違ったことを伝えてそのままにしてしまったり、自身や所属する会社に非があることを認められずに“ついつい”事実と異なることを伝えてしまったりしたことがトラブルにつながることもあります。こういった話だけを聞くと、自分とは関係ないことのように思えるかもしれませんが、忙殺されて情報管理がおざなりになってしまったり、困った状況に追い込まれて間違ったことを口走ってしまったりすることはありがちです。悪気のあり・なしや、規模の大・小は問わず、誰にでも法律違反を犯してしまう可能性があることは、心にとどめておいてください。

トラブルを起こさないためにできること

まずは、自身の業務に関連する法律について“知る”ことが大切です。しかし、日々の業務のかたわらで、膨大な法律をイチから勉強して対策を練る…というのは現実的ではありません。自身が陥りやすい法律違反を中心に情報収集をしながら、業務の法的リスクを洗い出すことから始めてみるとよいかもしれません。そして、業務を進める中で不安要素が出てきたら「面倒だから放っておこう」ではなく、知見のある周囲の社員や弁護士などの専門家に相談して、問題に向き合うことが大切です。

最近、私の元には法律相談だけではなく、企業に勤める従業員向けの法律研修の依頼も増えてきています。各企業は、社員が法律の知識を身に付けることでトラブルを未然に防ぎ、効率よくビジネスを成長させることに期待しているようです。「知らなかった」では済まされない法律。顧客から信頼を勝ち取り、ビジネスを成長させていくために、時には専門家などにも頼りながら、コンプライアンス体制を整えてみてはいかがでしょうか。

炎上を防ぐコミュニケーションスキルの大切さ

法律を知り、守ってさえいれば安泰かというと、そういうわけでもありません。SNSの発達に伴い、SNS上でも日々さまざまなトラブルが起きています。過去には、外部の人から間違いを指摘された際に「法律的に問題ありません」と発言して炎上したケースもありました。人間は感情にとらわれる生き物ですから、コミュニケーションの取り方は重要です。たとえ法律的に正しかったとしても、伝え方一つで、企業の信頼を失ってしまうことにもなりかねません。消費者との信頼関係を築けるようなコミュニケーションスキルも、これからの時代はますます重要になるのかもしれませんね。

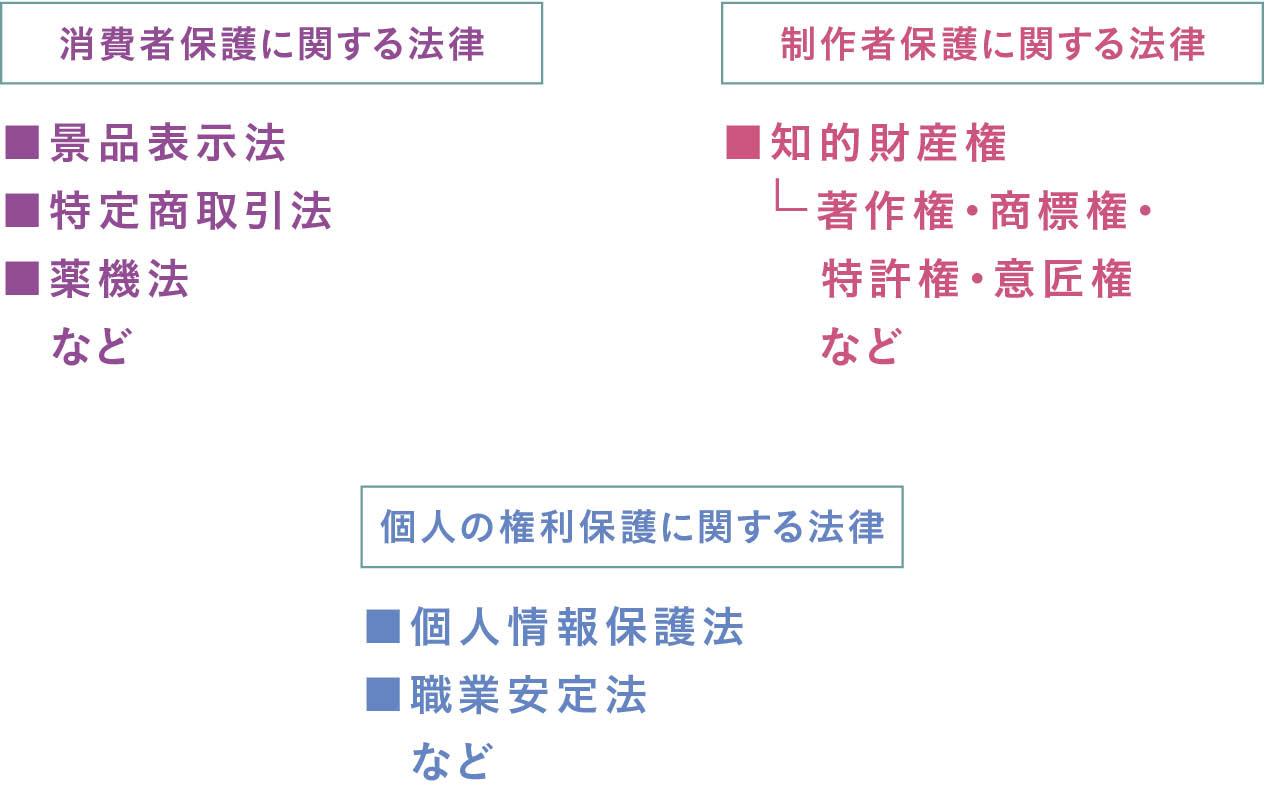

Webビジネスと法律 本特集で登場する法律リスト

Webビジネスを行う上で担当者が知っておくべき法律は数多くあります。リスクを事前に回避するためにも、まずは法律の種類や概要をしっかり把握することが大切です。

1章 クリエイティブに関わる知的財産権の世界

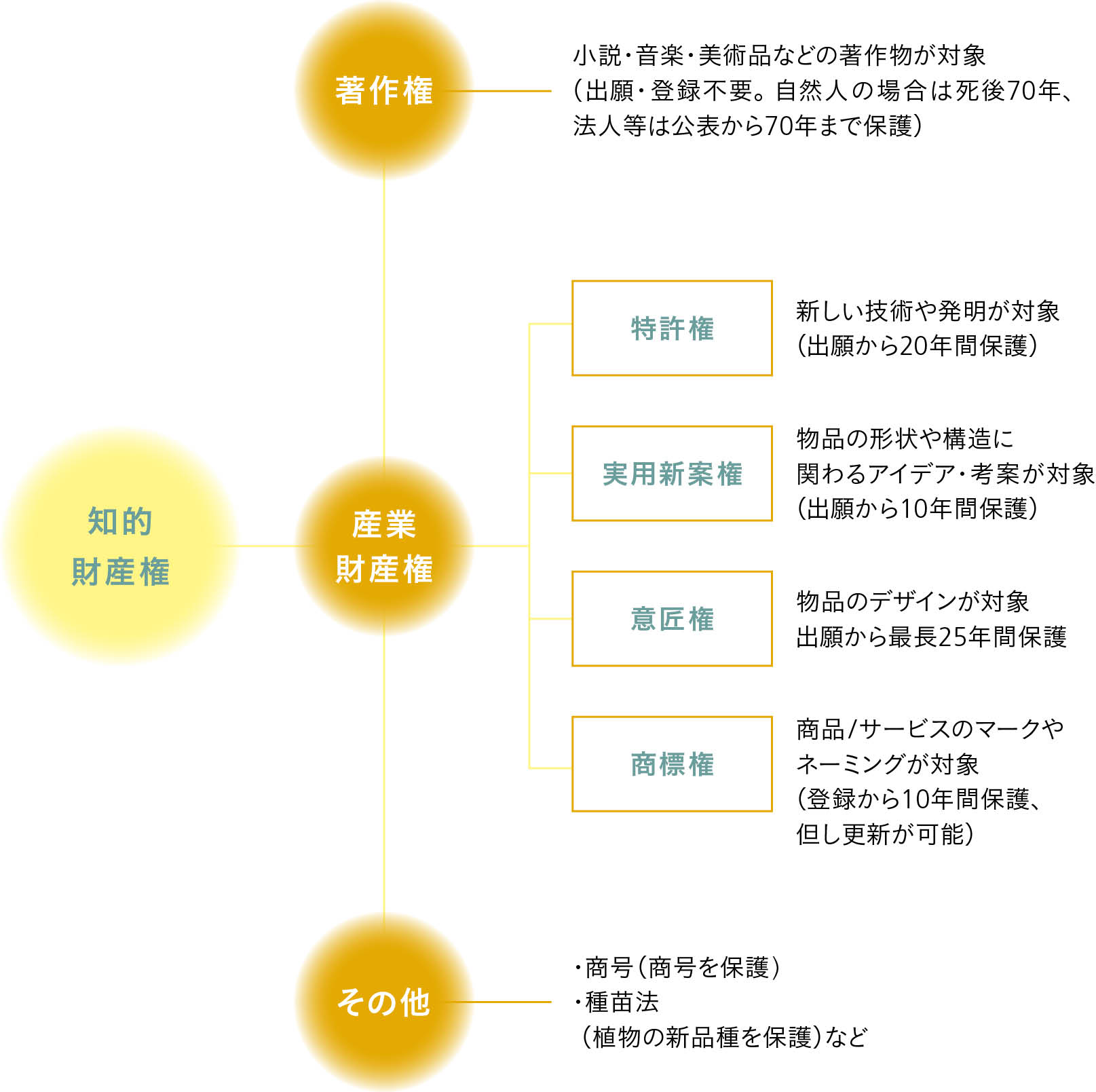

知的財産権(知的財産権基本法)

知的財産権は、人の知的な創作活動で生まれたアイデアや著作物などに対し、一定期間の独占権を与える権利の総称のことを指します。大きく「産業財産権」、「著作権」、「その他の権利」の3つに分けられます。第三者の権利を侵害しないために、まずは存在する各権利について正しく知ることが重要です。

Webサイトで見る知的財産権

2章 ジャンル別で押さえるWebビジネスと法律基礎知識

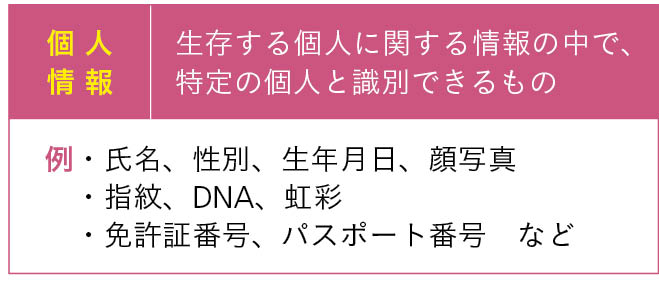

個人情報保護法

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、ECサイトの利用者や消費者の権利・利益の保護を目的として、企業や団体、行政機関に「個人情報」の適切な取り扱いに関するルールを定めた法律。顧客から預かる個人情報だけでなく、取引先の名刺も個人情報となり取り扱いには注意が必要です。

特定商取引法

事業者による悪質な勧誘・取引行為を防止し、消費者を守ることを目的とした法律です。消費者トラブルが生じやすい訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などを対象に、事業者が守るべきルールと「クーリング・オフ」などの消費者を保護するルールを定めています。

景品表示法

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品・サービスの販売時に、「消費者に誤認を与える内容や価格等の表示」や「消費者の判断を迷わす過大な景品(おまけ・懸賞)の提供」を制限する法律です。

薬機法

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器などの製造・販売・安全対策における規制を行い、医薬品・医療機器等の有効性と安全性の確保を目的とした法律です。

不正競争防止法

事業者間の公正な競争を目的とした法律です。具体的には、他社の商品を模倣して自社商品を販売したり、企業の営業秘密を不正に持ち出したりする行為などを禁止しています。

特定電子メール法

広告・宣伝を目的とした迷惑メール等を規制する法律です。また、原則としてメルマガを含む広告・宣伝メールはあらかじめ同意した人に対してのみ配信可能であると規定されています。

電気通信事業法

電気通信サービスの円滑な提供と、利用者の利益の保護を図るために必要な規制や制度が盛り込まれた法律。対象となる「電子通信事業」には、SNSやWeb会議システムなども含まれるため、幅広い事業者で注意が必要です。

職業安定法

職業紹介をする際に職業紹介事業者に届出の提出を義務付けたり、求人の際に最低限明示すべき労働条件を定めたりと、求人や人材紹介を行う際に必要なルールを定めた法律です。