「フリーランス新法」が2024年秋までに施行予定です。フリーランスとの取引にどんな影響があるのでしょうか。法律の意義と、取るべき対応を学びます。

■法律の目的

発注事業者とフリーランスの間の業務委託においては、「組織」と「個人」の格差があり、それにより「個人」側が弱い立場に置かれやすい特性があります。この法律は、業種横断的に共通する最低限の規律を設け、「フリーランスが関わる取引の適正化」および「フリーランスの就業環境整備」を図ることを目的としています。

■法律の適用対象

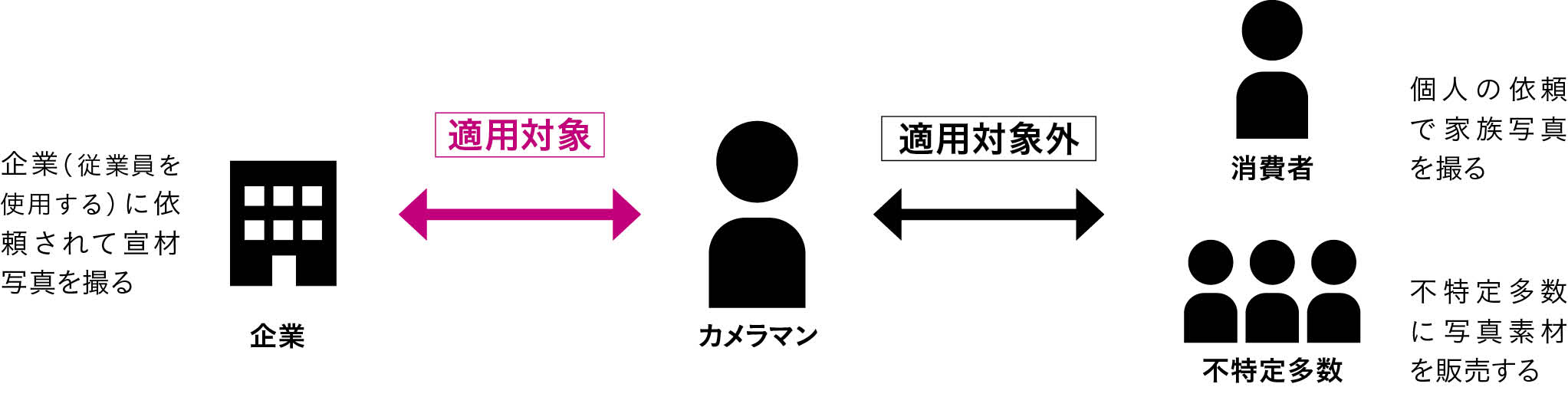

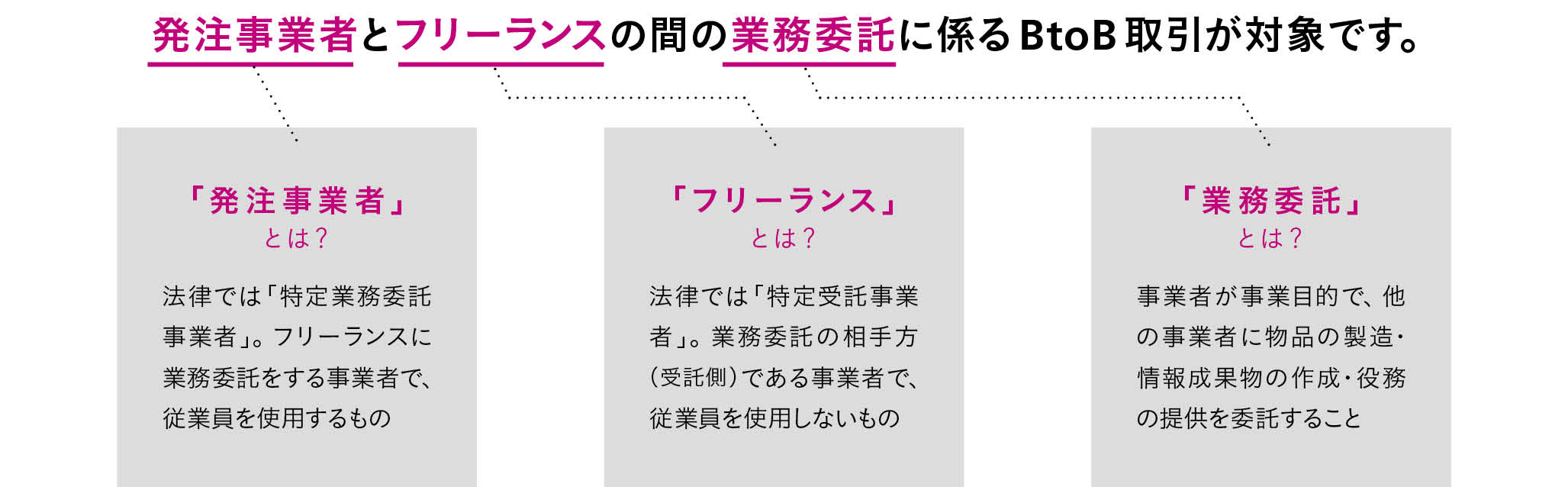

適用対象は、発注事業者とフリーランスという事業者間(BtoB)における業務委託です。フリーランスと消費者、およびフリーランスと不特定多数との取引は対象外です。

■発注事業者に求められる、フリーランスに対する義務項目

【1】取引条件の明示義務

●業務委託をした場合、「委託する業務の内容」「報酬額」「支払い期日」およびその他(受託・委託者の名称、委託した日、給付期日など)の取引条件を書面・メール等で明示する

【2】期日における報酬支払い義務

●発注した物品等を受領した日から数えて60日以内の支払日を設定し、期日内に支払うこと

●再委託の場合は、元請けの支払い期日から起算して30日以内の支払い期日を定めること

【3】特定業務委託事業者の遵守事項

●継続的業務委託をする場合、以下の事項をしてはならない

①フリーランスに責任がないのに受領を拒否すること

②フリーランスに責任がないのに報酬を減額すること

③フリーランスに責任がないのに返品すること

④相場に比べて著しく低い報酬額を不当に定めること

⑤正当な理由なく指定の商品購入・サービスを利用させること

⑥経済上の利益を提供させること

⑦フリーランスに責任がないのに内容変更・やり直しを繰り返すこと

【4】募集情報の的確表示義務

広告などにフリーランスの募集情報を掲載する際、

●虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない

●内容を正確かつ最新のものに保たなければならない

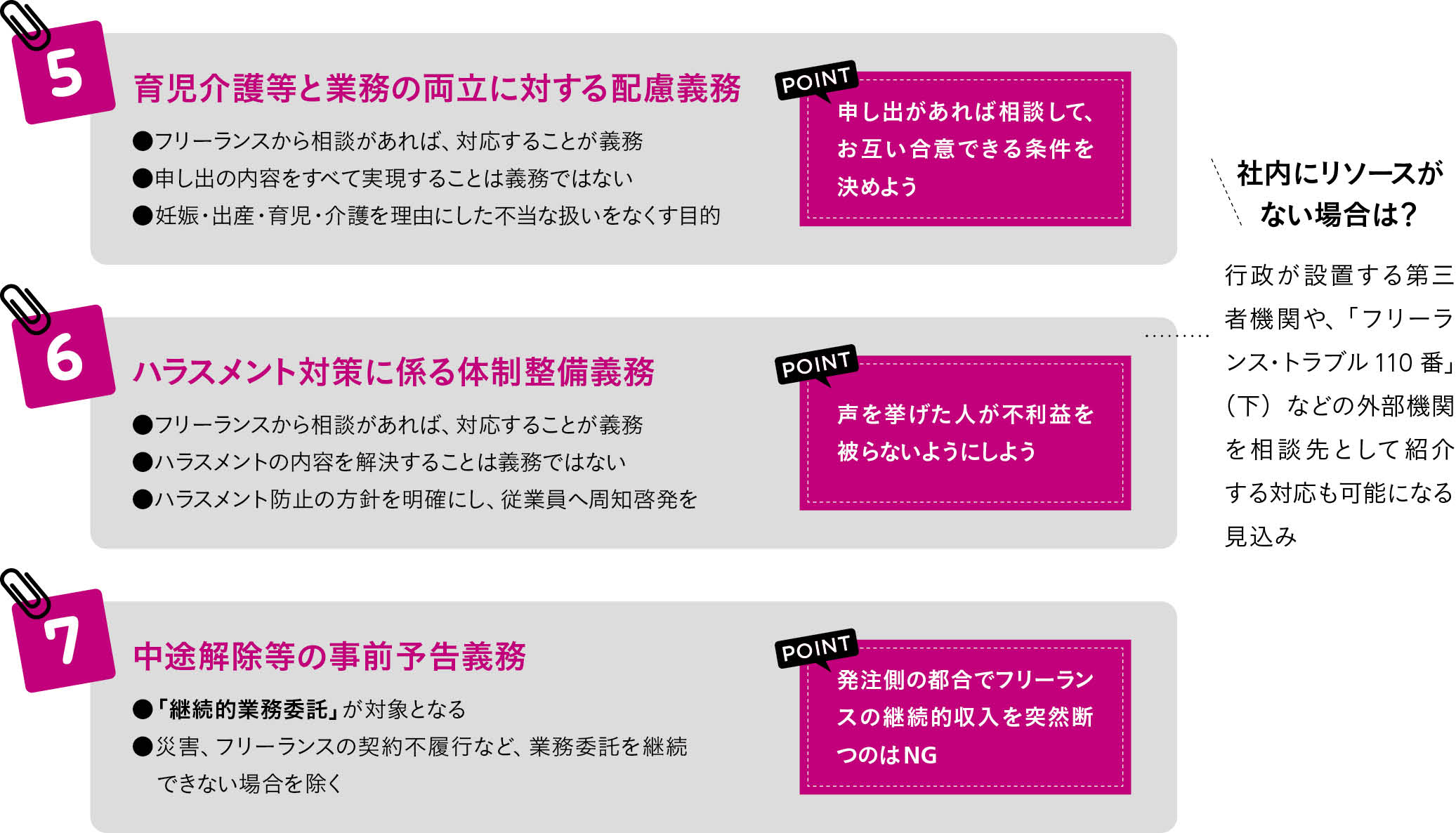

【5】育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

●フリーランスからの申し出に応じて育児介護等と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければならない

【6】ハラスメント対策に係る体制整備義務

●フリーランスに対するハラスメント行為に関して、相談対応のための体制整備など、必要な措置を講じること

●フリーランスがハラスメント相談を行ったことを理由に不利益になる扱いをしてはならない

【7】中途解除等の事前予告義務

●継続的業務委託を中途解除する場合や更新しない場合には、原則として30日前までに予告しなければならない

●フリーランスが中途解除/不更新の理由を求めた場合は、開示しなければならない

フリーランス新法施行の意義

●フリーランスが自己防衛しやすくなる

●フリーランスと発注事業者の当事者同士で、トラブルの防止・解決がしやすくなる

●弁護士に相談する、訴訟するなど、司法的に解決できる範囲が広がる

【なぜ必要?】[新法成立の背景を知る]公正な取り引きのために

フリーランス協会の平田麻莉さんは、フリーランス新法を「フリーランスみんなで勝ち取った法律」だと説明します。その背景と、法律に託された目的、立法の意義を聞きました。

- 平田麻莉さん

- 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会代表理事/慶應義塾大学大学院修了。国内外50社以上の広報を担い、自らもフリーランスとして活動。2017年1月、同協会設立。 https://www.freelance-jp.org/

フリーランスのキャリア自律と対等なパートナーシップ確立のために

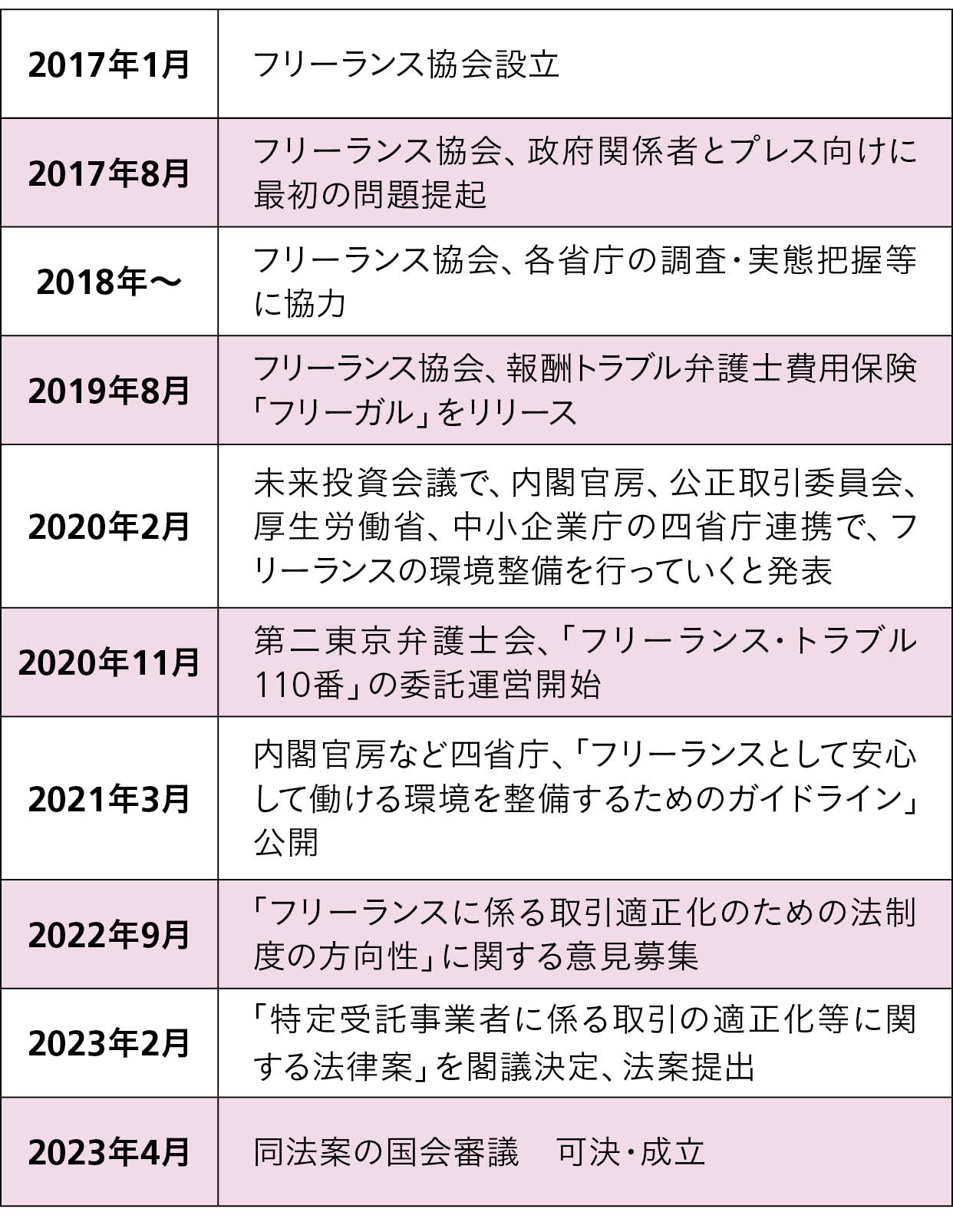

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(以下、フリーランス協会)を設立した2017年、私たちは政府関係者とプレスを対象に、勉強会という形で、フリーランスの働く環境に関する最初の問題提起を行いました。デジタル化やビジネス環境の変化により柔軟な働き方をするフリーランスの活躍が少しずつ注目されていた時期でしたが、個人という立場ゆえに下請法が機能せず、契約トラブルが起きれば弱い立場に置かれやすい状況を変えなければなりませんでした。

当協会ではさまざまな実態調査の実施や関係省庁の検討会への参加といった働きかけを続け、会員の方からも政府の調査・ヒアリングを通して声を届けていただきました。各省庁側も問題を認識し、懸命に動いてくれました。政府発の政策ではなく、この法律は私たちフリーランスみんなで勝ち取ったものなのです。

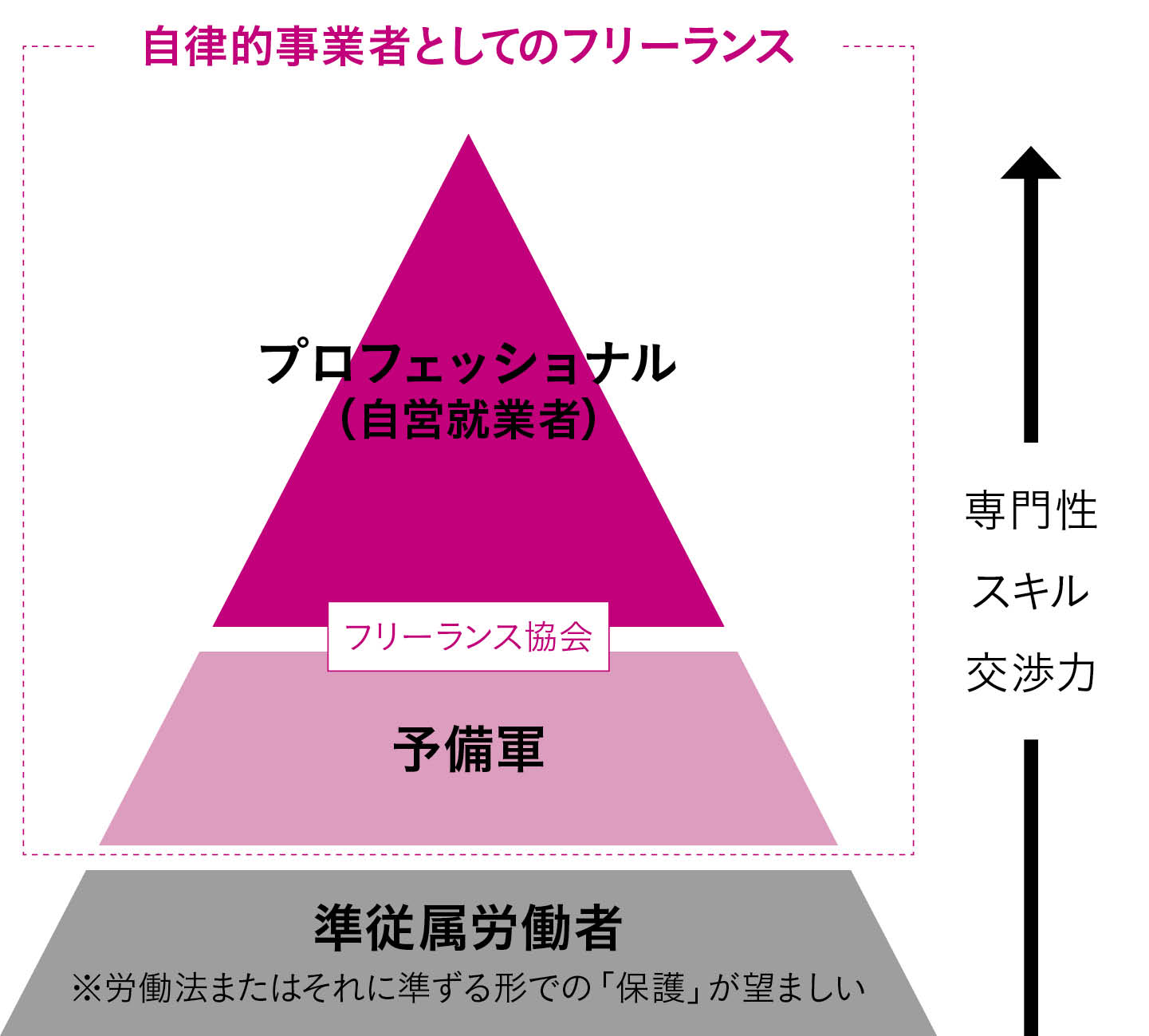

当協会の活動ビジョンに「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」と掲げるように、フリーランスとは、自ら裁量を持って時間・場所・仕事を選んで働く事業者です。提言では一貫して「事業者として取引先と対等なパートナーシップをつくる」ことの実現を訴えてきました。ですからこの法律は、フリーランスを弱者として保護するものでも、委託する側の発注事業者を締め付けるものでもありません。事業者同士の取引なら当たり前の、対等な扱いを目的にしたルール整備がその根幹にあるのです。

フリーランス新法成立までのあゆみ

フリーランスと発注事業者双方が安心して信頼関係を築くために

フリーランス新法は、フリーランスが自分を守るための「盾」になるものです。特に「取引条件の明示」は、フリーランスと発注事業者の両者にとって信頼の出発点と言えます。問題が起きた際にフリーランスが泣き寝入りすることなく、当初の取引条件を引き合いにして確認や交渉をすることができます。発注事業者にとっても、依頼内容と食い違う成果物が納品された場合に、取引条件を証拠に修正依頼や報酬の交渉が可能です。

特に悪質な違反に対しては最終的に公表や罰金の対応が取られる可能性もありますが、そこまでせずとも法律をもとにお互いの話し合いで解決できる範囲が広がるはずです。いろいろな意味でトラブルの削減につながることを期待しています。

新法の施行は2024年秋に予定されています。フリーランスの方は今のうちから受託の際に取引条件を確認する癖をつけていきましょう。口頭で聞いた場合はメモをとり、内容に相違ないか後からメールで確認してもらう形でも、万一の時の十分な証拠になります。

単に取引上の手続きとしてだけでなく、毎回内容を意識することで自分にとってのやりやすい条件・やりにくい条件がわかってくるはずです。人によって何がストレスになるのかはまったく異なり、正解はありません。キャリアを築く上で、自分なりの仕事の仕方や好ましい条件を、経験を通して確立していく機会にしていただきたいと思います。

新法は自律的事業者との対等な取引のためのルール

フリーランス協会

【法律の対象は?】[私たちとの関係を知る]誰に・何に適用される?

一言にフリーランスといっても、働き方や仕事の内容、クライアントとの関係性は千差万別です。誰の、どのような取引が法律の適用対象となるのでしょうか。

■法律の適用対象は?

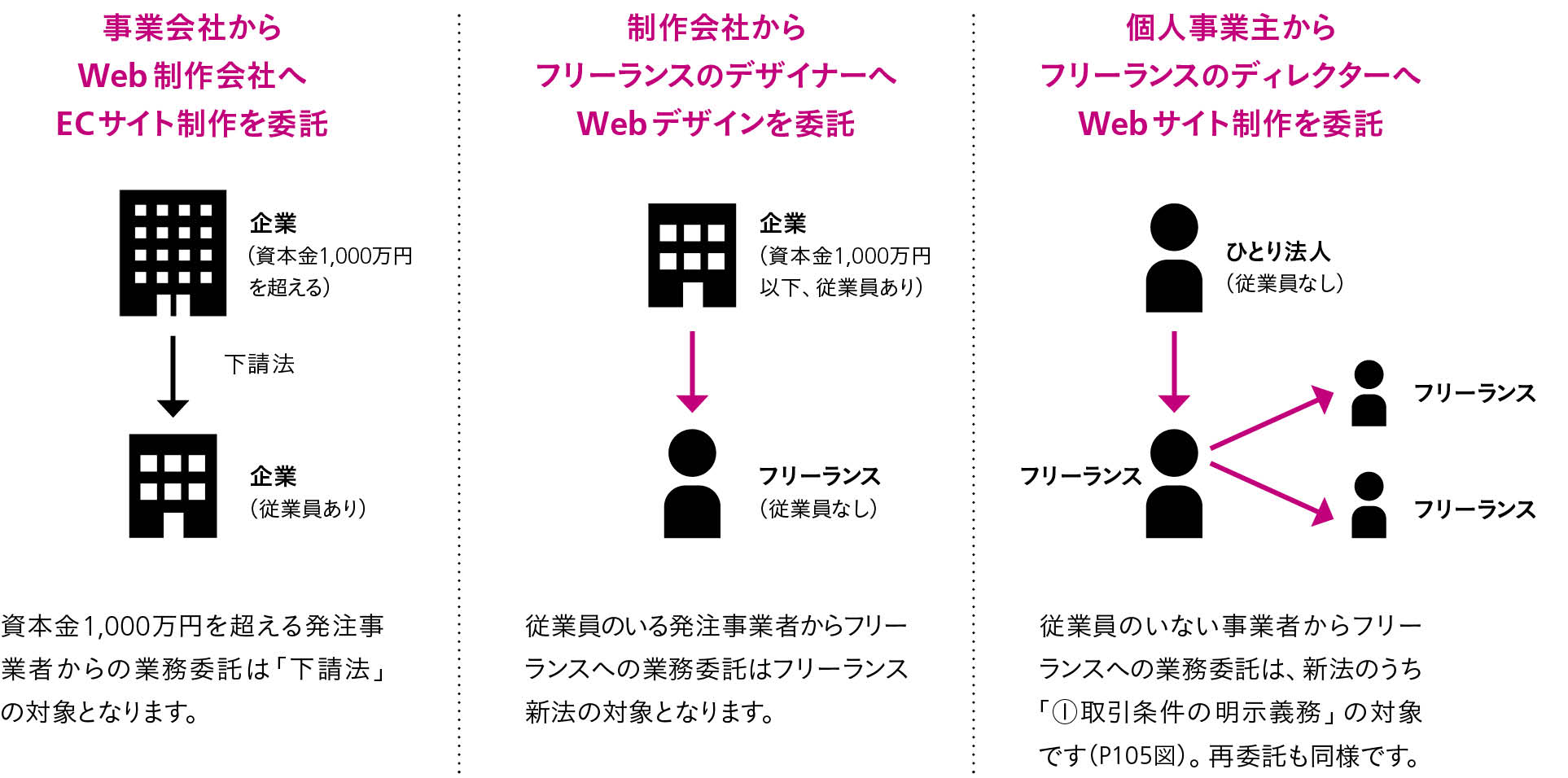

■Web制作の業務委託で考えると?

■この場合は該当する?

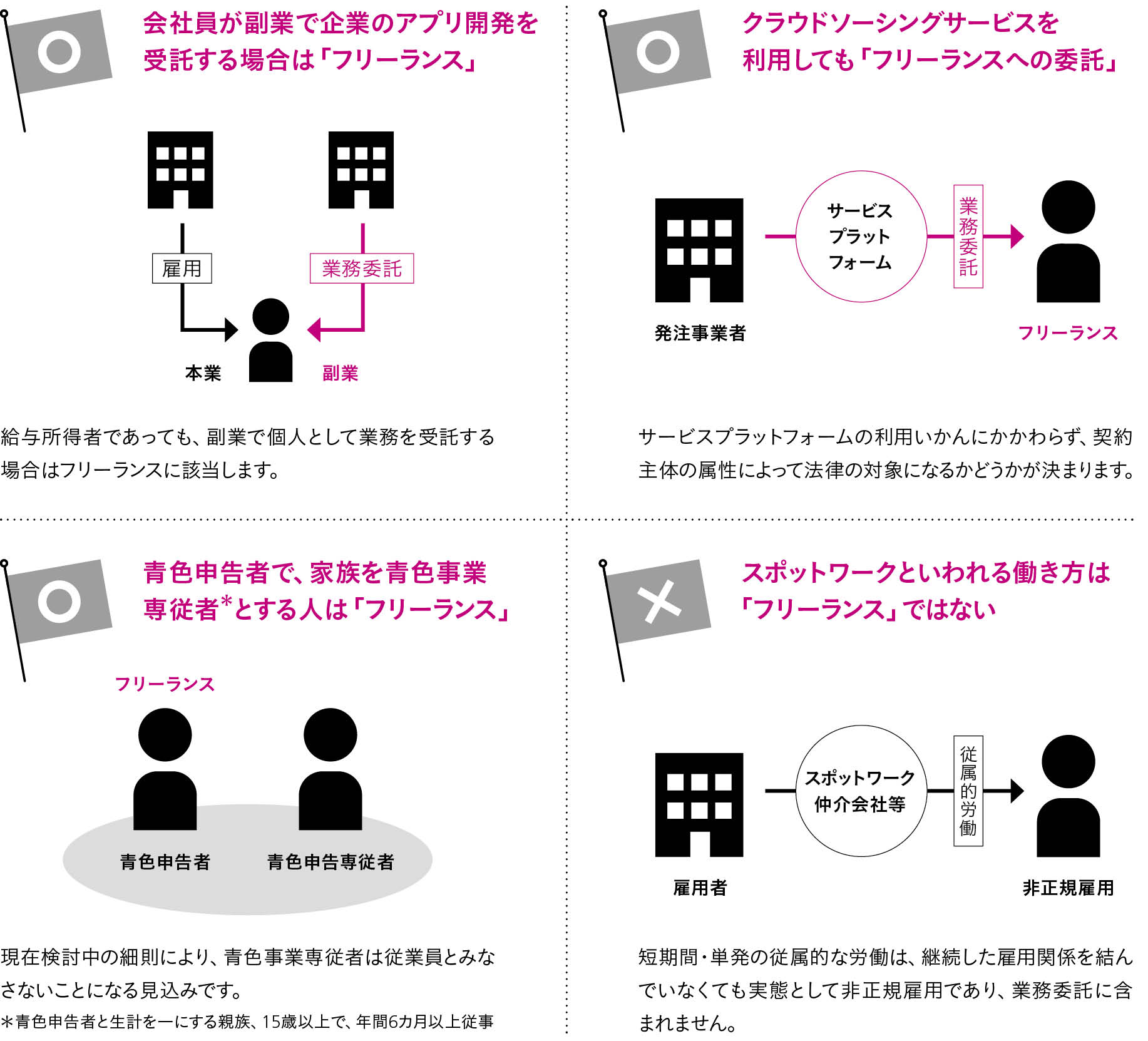

■違反した場合は?

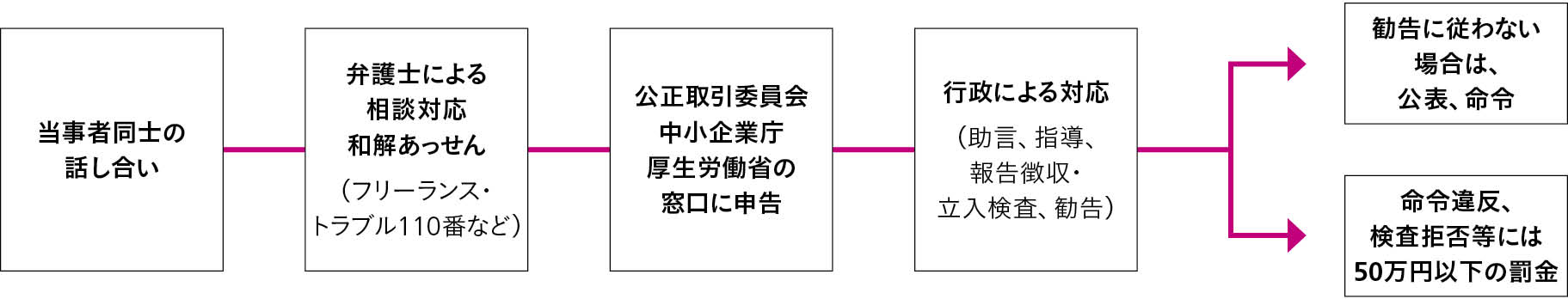

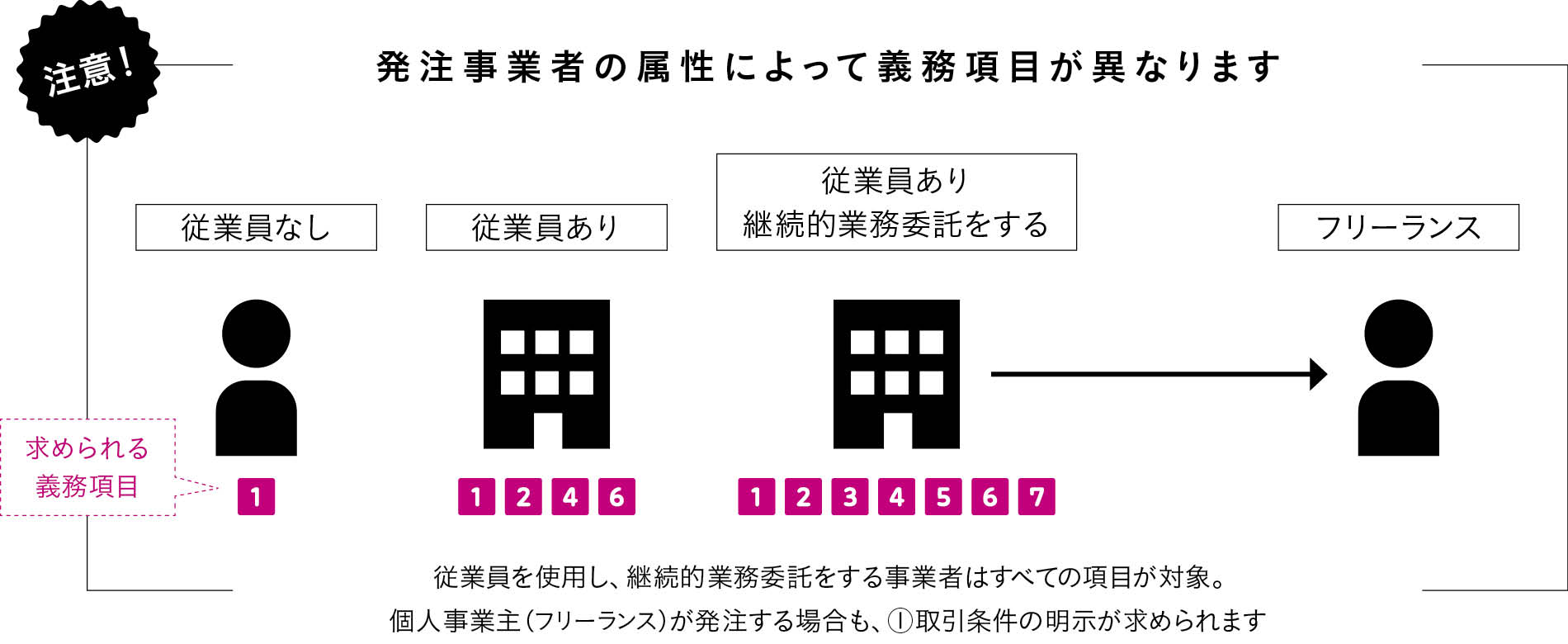

【主な内容は?】[守るべきことを知る]発注事業者の規制内容ポイント

新法の目的は、フリーランスとの取引における「取引の適正化」と「就業環境の整備」です。P099で示した項目について、そのポイントを解説します。

■「取引の適正化」と「就業環境の整備」を図るための規制内容

P099の項目について「中小の制作会社には厳しい」と感じた方もいるかもしれません。しかし実際には、法律が業務負担増加や発注控えの理由とならないよう、現実的な運用に対する配慮がなされています。

フリーランス・トラブル110番