この連載ではパーソナライズって何か? どういうことを考えていけばよいかについて、1つのキーワードとパーソナライズを組み合わせ、さまざまなパーソナライズ体験について考えていきましょう。

登場人物

- 茂手那須夫

- 中小企業のWeb担当。ゲーム好きというだけで会社のWebサイト施策をすべて任されてしまった。好きな食べ物は麻婆茄子。

- Pマン

- 悩めるWeb担当者を救うためにやってきた自称ヒーロー。腕っぷしは強くないが知恵と希望に溢れている。好きな食べ物は青椒肉絲。

チャネルを別々に考えない

店舗とECサイト、アプリなどを併用してコミュニケーションする「オムニチャネル」が当たり前になってきました。特にコロナ禍においては、なるべく店内に滞在させないために、ECで購入して店舗で受けとるBOPIS(Buy Online Pick Up In Store)といった形態の利用も増え、その利便性が認知されたと言えます。

また、店舗の利用中にスマートフォンを使って情報を確認している人の割合は15%という結果もあり、スマートフォンの利用が当たり前になったからこそ、常にそれがあることを前提とした購買行動へと変わってきています。

一方で、企業側から見ると、これまでの顧客コミュニケーションはチャネル別になってしまっていることが多くなっています。特に店舗のコミュニケーションにおいては、過去の購買などに基づいて商品をレコメンドできるタイミングが、購買、つまりレジのタイミングになっています。顧客により良い体験を提供する意味では、デジタルもうまく活用した取り組みが重要です。

パーソナライズされたより良い顧客体験を企業として展開していくにあたり、店舗とWebを独立したチャネルとして捉えるのではなく、どう補完しあいながら顧客体験を提供するかについて考えなければいけません。

新たなメリットを創り出す

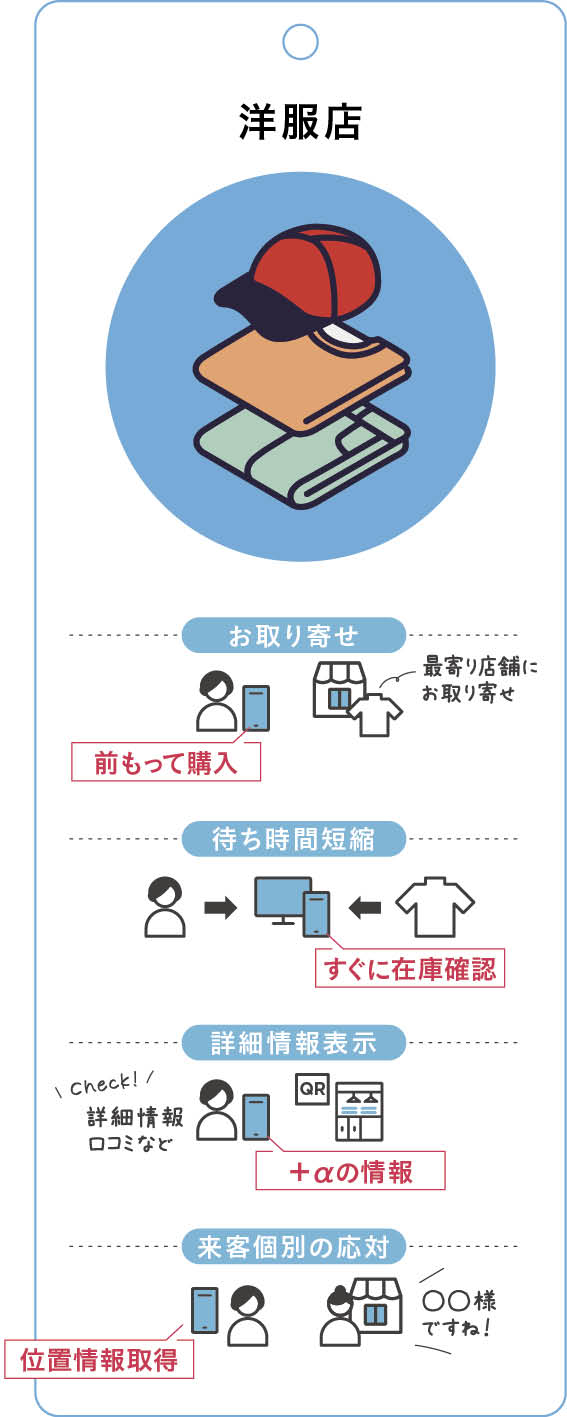

オムニチャネルでのパーソナライズは、デジタルのみで実施していたものと少し視点が異なります。なぜかというと、店舗とデジタルが補完しあうことで、新たな顧客体験価値を生み出すことができるようになるからです。ポイントは「連続した体験の提供」「時間の短縮」「情報の付加」「店舗での認知率向上」の4つになります。

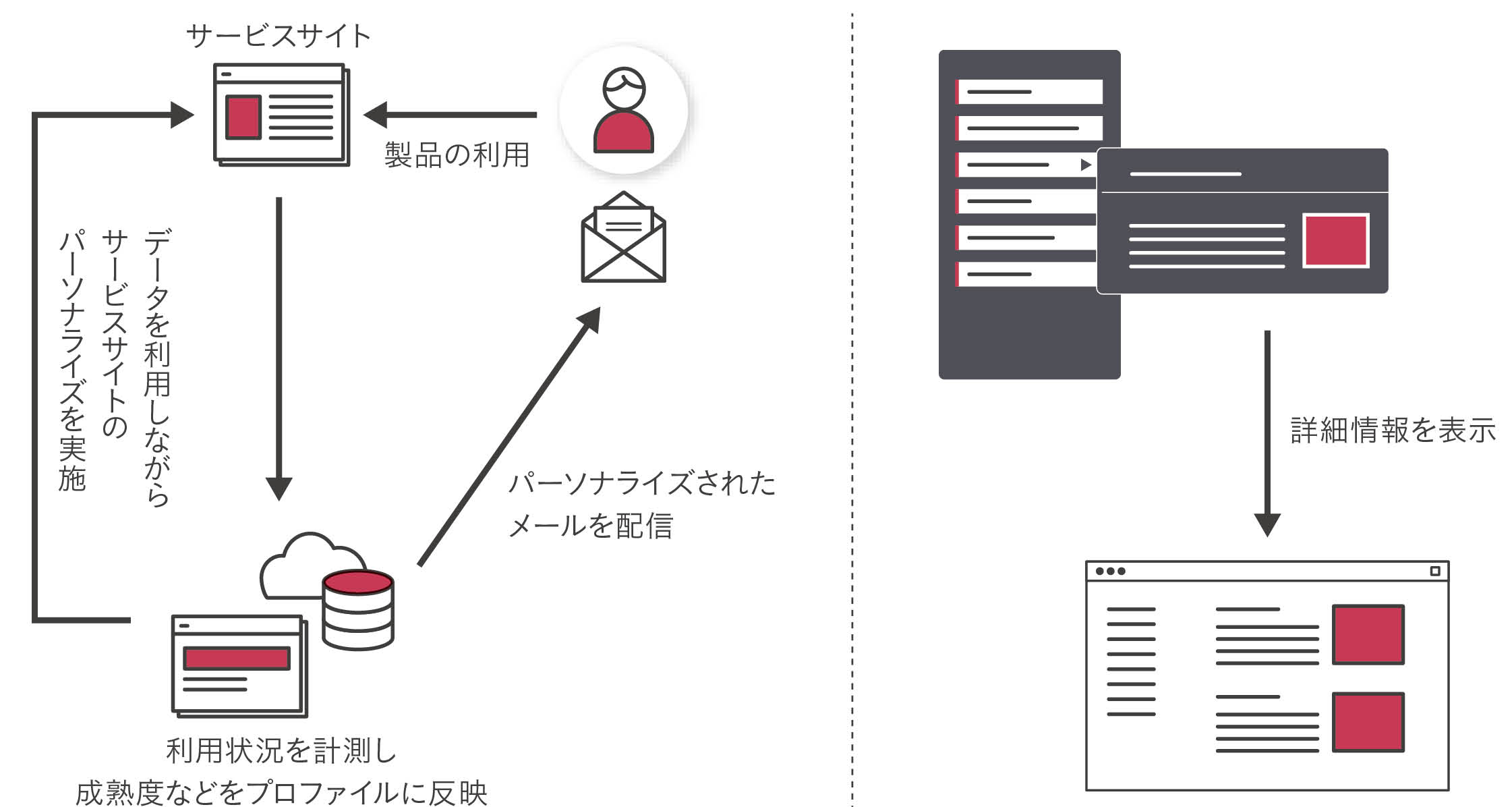

まずは「連続した体験の提供」です。パーソナライズを実現するにあたり、顧客のコンテキストの理解や過去の購買、コミュニケーションを理解しておくことが重要になります。しかし、現状はチャネルごとのコミュニケーション設計がほとんどです。これではチャネルごとに体験がリセットされ、パーソナライズ自体も実現しにくくなってしまいます。そこがうまく連携され連続した体験を提供できるようになると、体験設計に利用できる情報も多くなり、より高いパーソナライズ体験を提供することにも繋がります。

続いて、「時間の短縮」です。「自分にあったサイズの洋服の在庫確認と品出しに待たされる」など、店舗では「待つ」という行為がどうしても発生してしまいます。ここにデジタルを活用し、時間を短縮することは1つの顧客体験のアプローチと言えます。この連載では何度かパーソナライズの視点として「関係性の高いコンテンツ」と「手間の削減」について触れていますが、時間の短縮は「手間の削減」に近いとも考えられます。加えて、位置情報などの活用により、待ち時間を減らす工夫をしている事例が多く出てきています。

そして、「情報の付加」。店舗では商品に関わる情報は値札やポップなど場所に制限があります。一方、デジタル上の商品に関連する情報は、多くの情報を掲載することができ、口コミなどの評価も掲載することが可能です。最近ではこれら情報を店舗の補完としてQRコードやNFCタグなどを利用して、これらの情報へ誘導することも多くなっています。また、このようなデジタルによる接点は、店舗での商品情報の取得につながり、より深いパーソナライズに活かしていくことできます。

最後に「店舗での認知率の向上」。店舗に来店したお客様が初めて訪問したのか過去に購入歴があるのかなどを知る手段といえば、例えば頻繁に足を運んでくれる常連さんや店員が個人的に顔馴染みになることはあれど、そのほとんどが購買のタイミング、つまり会員証を提示した際になります。それがデジタルにより、来店した顧客に対して最適な情報提供を行うことが可能になります。

店舗とデジタル補完事例

今回の事例は「時間の短縮」「店舗での認知率向上」の2つの事例をご紹介したいと思います。先ほども触れた通り、店舗においてさまざまなシーンで「待つ」という時間が発生してしまいます。これは仕方がないことでありながらも、改善できれば顧客体験の向上に繋がります。

あるベーカリーカフェでは、アプリで購入したお客様が商品を受け取る際に、位置情報を利用し、店舗側と連携することで熱々の商品を待つことなく提供できるようにしています。位置情報を利用したこのような手法は「GEOフェンス」と呼ばれるもので、ある地点から一定の範囲に「入った」「出た」という情報を利用し、個別にパーソナライズされたコミュニケーションを実現しています。

もう1つ、化粧品を扱う店舗での事例もご紹介しましょう。この店舗では、店舗のアプリユーザーが来店した際にビーコンを利用して来店を察知し、画面を来店した店舗用(コンパニオンモードに)に切り替えています。このモードに切り替えると、その店舗の在庫情報とアプリに登録されている情報を組み合わせて表示できます。これにより、これまで店舗ごとに陳列されている商品と顧客のパーソナライズ情報を紐付けることは難しかったですが、この施策ではアプローチを変えて、顧客が来店したタイミングで、店舗でオススメの情報をパーソナライズして告知することを実現しています。

スマホの位置情報を活用し、店舗を中心に一定の距離圏内に入ったことを検知した「先回り」や、その店舗ならではの情報提供をするなどが可能

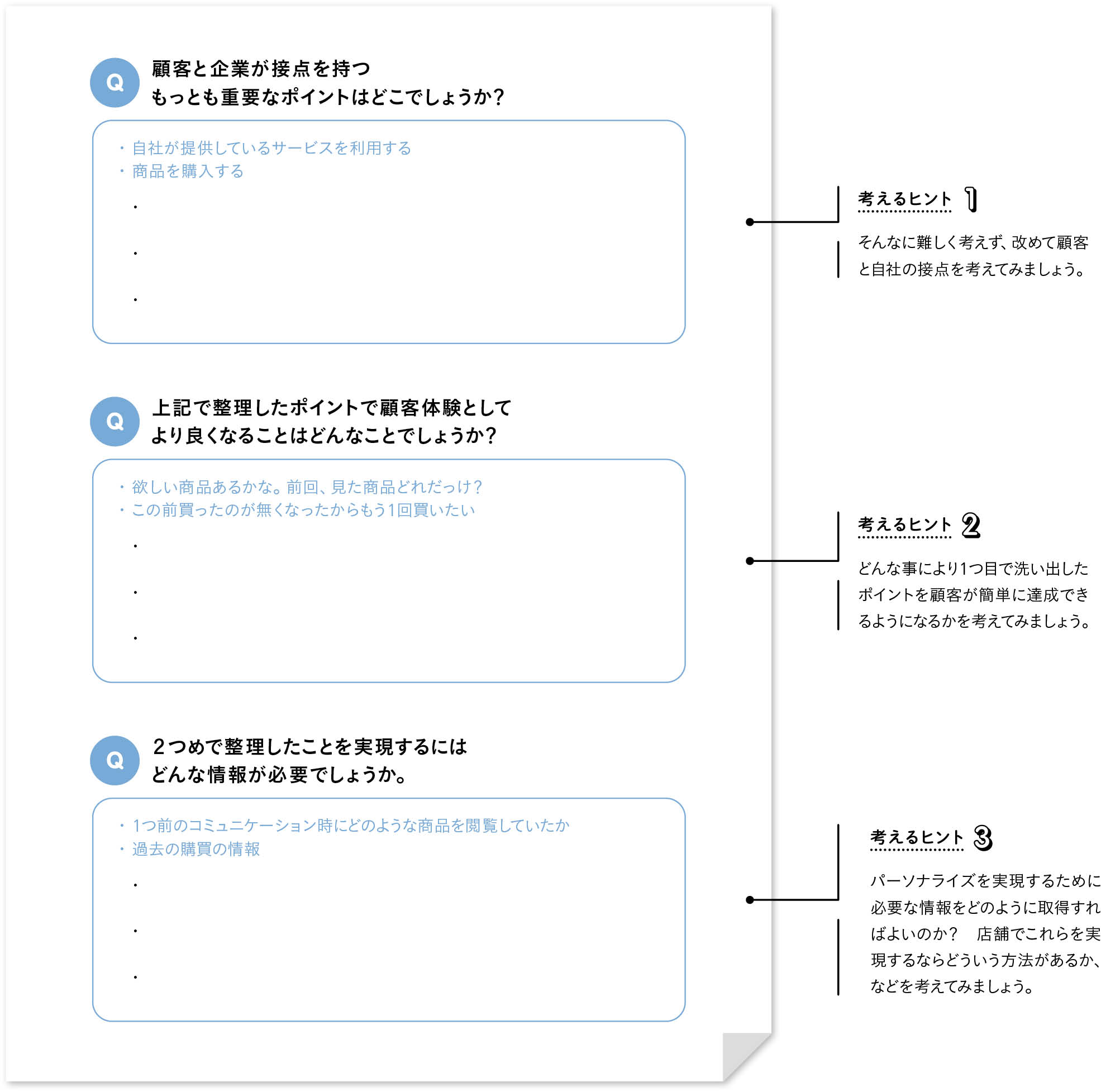

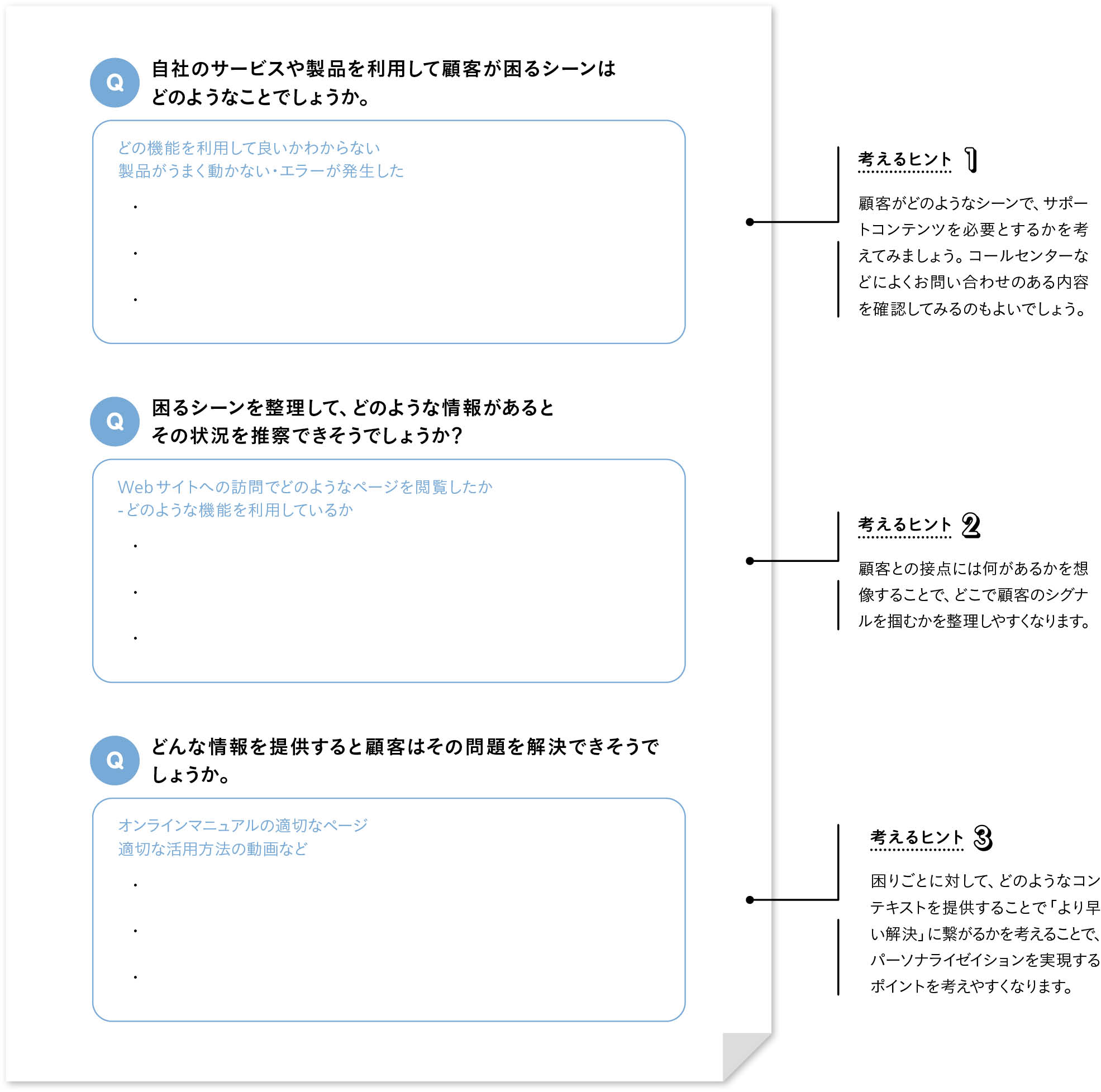

【練習ドリル】自分の状況で考えてみよう

今回はオムニチャネルでのパーソナライズを考える際のポイントの整理をしてみましょう。

オムニチャネルで相互補完するような体験は、ご紹介したもの以外にもさまざまな事例があります。改めて店舗でしかできない体験、デジタルでしかできない体験、それぞれの不得意なポイントを考え、そこから補完するポイントを見つけ出しみてください。チャネル単体ではなく、それぞれの特徴を活かすことで新たな顧客体験を創り出していけるはずです。

今回のポイント

リアルとデジタルが補完し合う連携を考えよう

- 安西敬介

- アドビ株式会社 エバンジェリスト 兼 マネージャー。2009年、アドビシステムズ株式会社入社。エンドユーザーとしての経験を活かし、解析・パーソナライゼーション・デジタルCoEなどのコンサルティングを実施。2017年3月より製品エバンジェリストとして従事。