マーケティングソリューションにも力を入れるアドビ。今回はCMSを中心とした話を伺おうとアドビの井上智史さんを訪ねたところ、あるひと言をきっかけに話は意外な方向へ。「コンテンツサプライチェーンってなんですか?」実はこれ、Web制作に異次元の効率化をもたらす、新しい考え方なのでした。

- 井上 智史さん

- モバイルアプリなどのソフトウェア開発や、Webコンサルティング事業の起業を経て、アドビに入社。アドビ Experience Managerなどのマーケティングソリューションのプリセールスを担当。

PART1│サプライチェーンの思想を制作に組み入れる

WD アドビさんは近年、Web制作・運用の質や効率を高めるためには「コンテンツサプライチェーンの構築が重要だ」という話をされていますね。耳慣れない言葉なので気になっていたのですが、それはなんなのですか?

井上 この数年、Web制作・運用の現場では、「クッキーレス」「パーソナライゼーション」、さらには「タッチポイントの増加」が進み、コンテンツの重要度がこれまでになく高まっていますよね。

WD ええ。これまで、コンテンツをどう制作・提供するかといった点に重きを置いてきたWeb制作の現場でも、いかに利用・活用していくかという視点も重要だと考えられるようになりました。

井上 だからと言ってコンテンツの利用・活用が上手にできているかというと…。

WD ディレクターさんはもちろん、プロジェクマネージャーさんやデザイナーさんも苦労が絶えないと聞きます。

井上 そこで我々が注目したのが、製造業や流通業の分野で培われてきた、資材の供給から生産、販売、消費者への提供に至るまでを一元的に管理する「サプライチェーン」の考え方。その仕組みや考え方が、コンテンツの制作や管理と似ていると考えたんです。

WD 資材を集め、生産して、流通させて…ああ、確かに似ていますね。

PART2│プロジェクトが滞る現状はこうして解決する

WD では、コンテンツサプライチェーンはWeb制作・運用の課題をどう解決していくのでしょう?

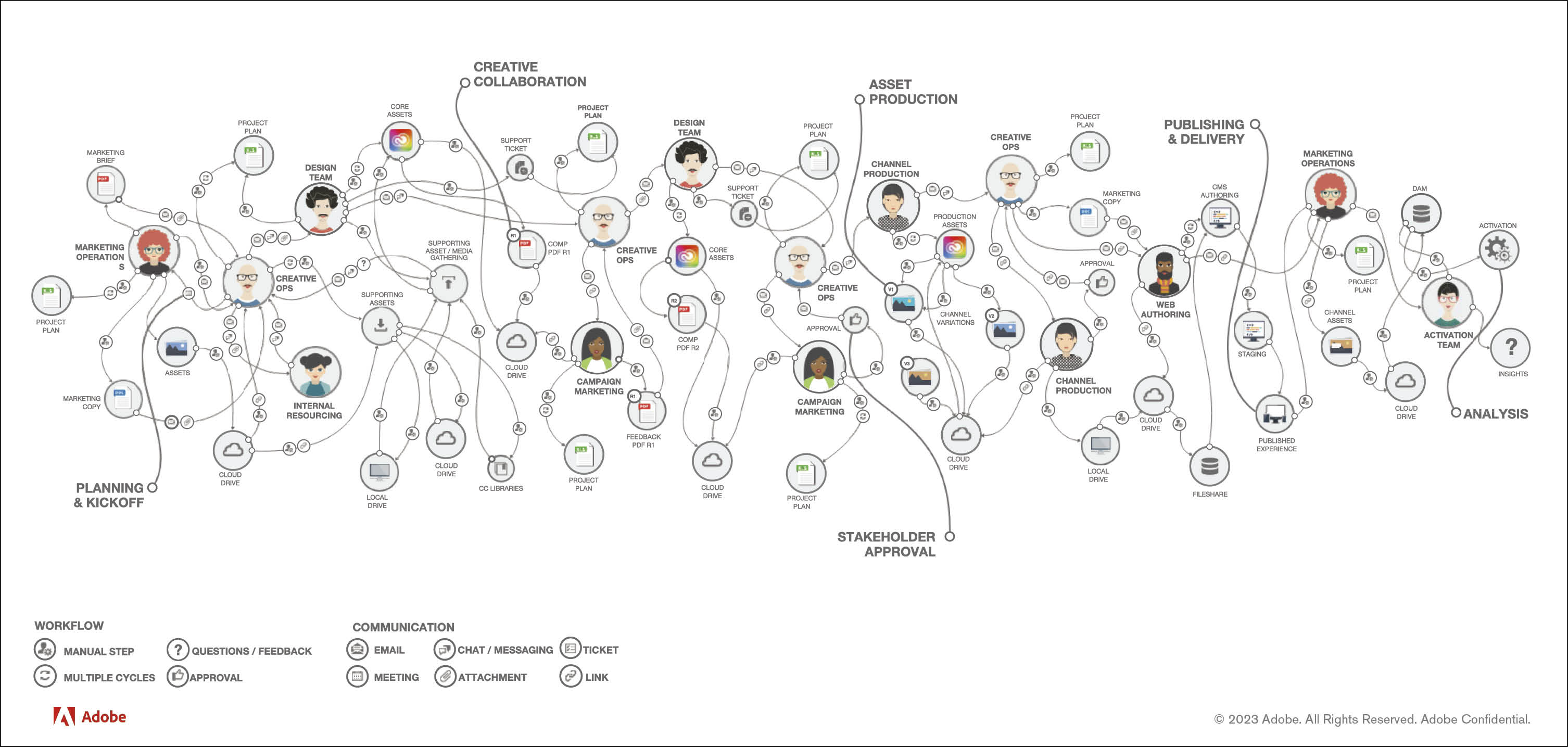

井上 下の図を見てください。これはWeb制作の現場でコンテンツがどうやりとりされるかをマッピングしたものです。

コンテンツサプライチェーンとは

WD 誌面の都合で大きく見せられなくて申し訳ないのですが…実に複雑なやりとりが発生していることがわかります。

井上 問題が起きるのはやりとりの部分だけではありません。承認やコンテンツのバージョン管理、さらにはファイル形式の管理なども同じように複雑です。

WD いったんトラブルが起きると、確認して調整して、再度確認してといった工程が必要となり、効率が悪化します。

井上 もちろん、みなさんそうした課題を感じていますから、業務管理ソリューションを導入し、ファイルのやりとりに関するルールを定める、といった工夫をして解決をはかっているとは思うのですが、なかなかうまくいかない。

WD なぜうまくいかないのでしょう?

井上 課題が多岐に渡るために捉えにくいのですが、そもそものサプライチェーンの考え方を参考にすると、以下のような課題が見えてきます。

①サプライチェーン内のプロセスが周知されておらず、参加者(協力者)の動向も可視化されていない。

②連携が弱く、目標達成に向けて協力する体制ができていない。

③問題が起きた時に備えたリスク軽減策があらかじめ用意されていない。

WD なるほど、コンテンツの取り扱いについては、プロセスの周知、連携のためのパートナーシップの確立、リスクマネジメントの策定をすべき、ということですね。

井上 この考え方を具体的な行動に落とし込むには、プロジェクトの最初の段階でしっかりとした計画と戦略を立て、それを参加者全員に周知する、といったところが第一歩になるでしょう。

WD ではその後、コンテンツはどのように扱われていくことになるのでしょうか。

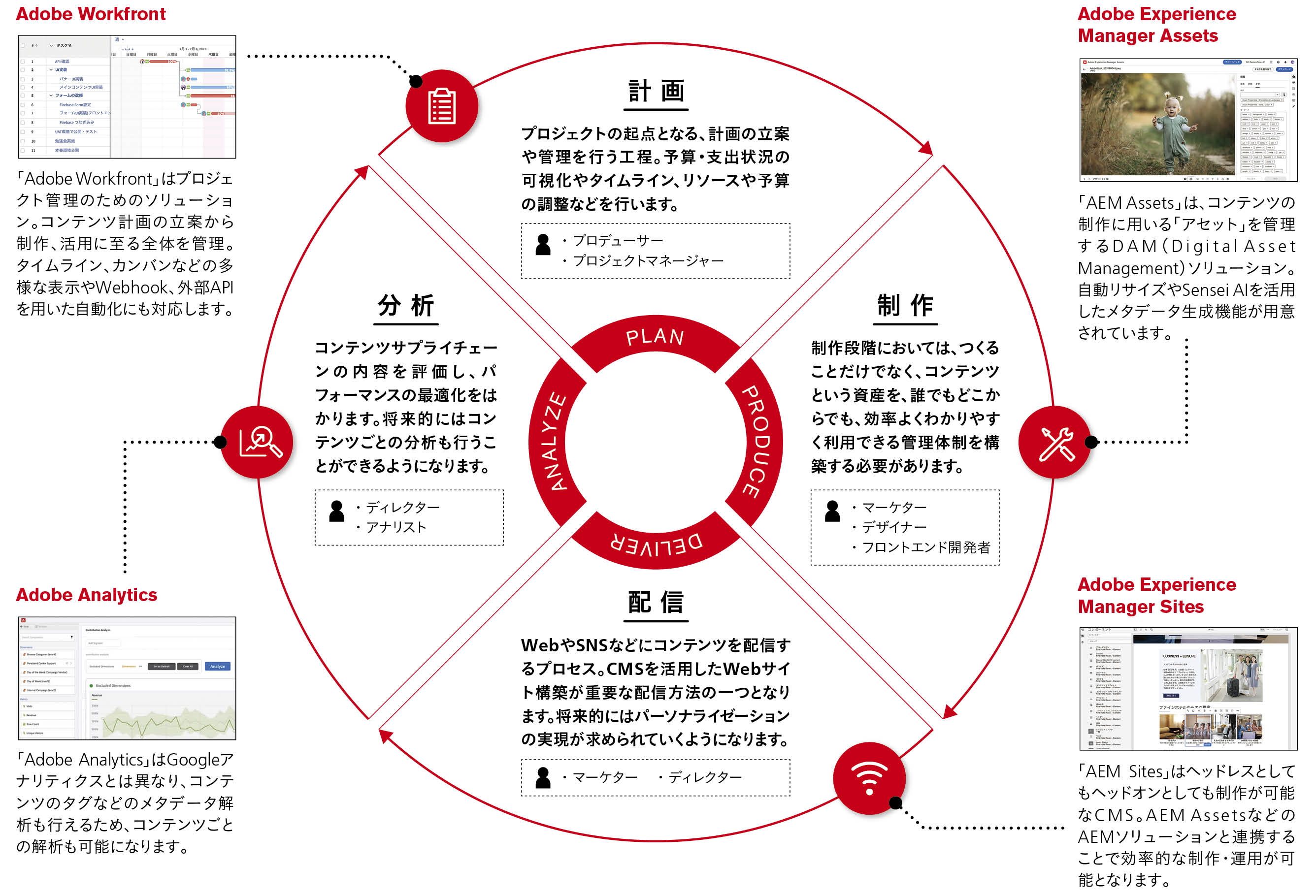

井上 下図に示したように、コンテンツのライフサイクルは、計画・制作・配信・分析の4つのフェーズに分けてみるとわかりやすくなります。

WD 最初の「計画」はいまお話のあった点ですね。次の「制作」はいわゆるクリエイティブのフェーズですか。

井上 ええ。ただしここには制作したコンテンツの管理や利用の可否を問う承認などのプロセスも含まれます。

WD 「配信」は公開ということですね。

井上 Webサイト、ブログ、SNSなどでコンテンツを活用するフェーズのことですね。A/Bテストなどもここに入ります。そして最後は「分析」。コンテンツのパフォーマンスを計測するフェーズです。ここで大事なのは、図からもわかるように、分析した結果が次なる計画フェーズにつながっていくという点です。

WD コンテンツサプライチェーンはサイクルとして、連携しながら動くのですね。

井上 はい。ただし、制作フェーズに入っても、クライアントからの修正や変更に対応するために計画フェーズに戻ることもあります。

WD そうした修正や変更はどうしても起きてしまう。

井上 そんな時のためにリスク対策をしておくことが大切なのですが、そうは言っても、これら4つのフェーズをそれぞれ異なる人達が担当しているわけで、うまくいかないことがあって当然です。だからこそ先に述べた、周知や連携が大切になるんです。

WD こうしてお話を聞いていくと、サプライチェーンの知見は、Web制作のさまざまなところで活きてきそうですね。

コンテンツサプライチェーンとは

PART3│AIで進化するサプライチェーンとCMS

WD では、実際に運用する際のポイントはどういった点にありますか?

井上 コンテンツサプライチェーンの構築は、ここまでの話からもわかるように、読者の方がいま利用している環境でも、十分に実現できるものだと思います。ただし、より効率よく、高い精度で行うためには、ちょっと宣伝になってしまうのですが …「Adobe Experience Manager」のソリューションを活用するのがベストかと思います。周知や連携、リスク対策を行うためのさまざまな工夫が施されていますし、要所に組み込まれた「Adobe Sensei」のAI技術によって、より高速にサイクルを回すことができるようになるからです。

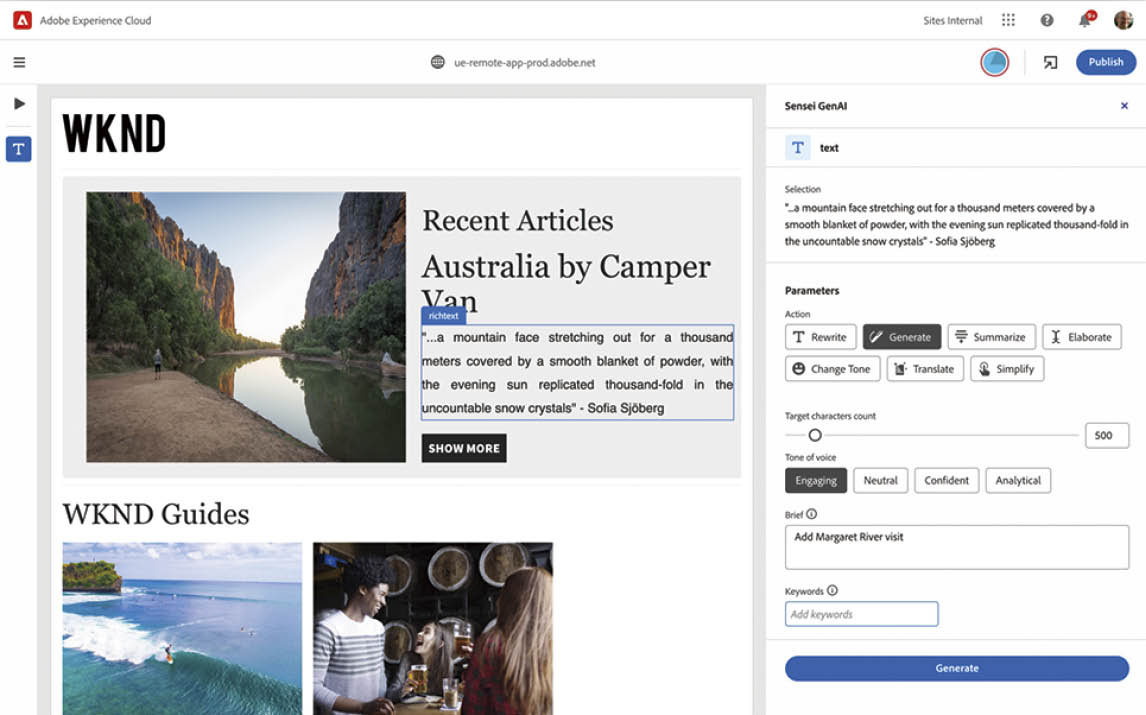

WD Sensei で何ができるのですか?

井上 例えばAdobe Analyticsでは、グラフや表の作成をSenseiに委ねることで、資料作成にかけていた時間を大幅に短縮できますし、近い将来にはSenseiのコンテンツ解析技術を利用し、これまでページごとでしかできなかった計測を、コンテンツごとに行い、評価できるようになります※。

WD 「この写真を使うと人が集まる」とか「この色のコンテンツを使うと売れる」といった対策が打てるようになる、と。

井上 その先にあるのは一人ひとりの行動履歴にあわせて異なるコンテンツを提供する「パーソナライゼーション」です。膨大なコンテンツが必要となりますが、Senseiを活用することで効率よく実現できます。

WD すると、コンテンツ管理のポイントは「サプライチェーン」を構築すること、そして「周知・連携・リスク対策」を行い、さらに「AIの力を活用」するといったところですね。今日はありがとうございました!

※Senseiがアップロードした画像や動画を解析し、犬の画像であれば「動物」「犬」「ペット」「ダックスフンド」、被写体や背景の主要な色も「クリーム」「オフホワイト」といった形でタグ付けされます。これによりコンテンツの検索性が向上、計測も可能になります。

Adobe Experience Managerについて

GUIエディターでのページ編集やヘッドレス配信はもちろんのこと、多国多言語化、マルチサイト、スケジューラー、イベント・ドリブンなワークフロー開発など様々なエンタープライズ要件に対応したCMS・DAMです。堅牢なセキュリティ、冗長性、可用性を備え、インフラ保守コストのかからないクラウドサービス形態で提供。「Sensei AI」による画像・動画解析や、今後はコンテンツの自動生成にも対応予定です。 https://business.adobe.com/jp/products/experience-manager/ adobe-experience-manager.html