中堅・中小企業におけるノーコード・ローコードの課題やニーズは大企業とは異なります。IT専門の調査会社ノークリサーチの岩上由高さんに「ノンユーザー」企業の現状とマーケティング業務への応用可能性についてお聞きしました。

- 岩上 由高さん

- 株式会社ノークリサーチ シニアアナリスト 博士(工学)

https://www.norkresearch.co.jp/

https://twitter.com/Yuhtan

中小企業の4割を占める「ノンユーザー」がターゲット

日本の企業数の99.7%は中小企業であり、その数は約350万社を超えます(中小機構調べ*)。その事業規模はもちろん業種や業態も多種多様であり、抱える課題やニーズも企業ごとに異なるため、その実態を把握することはなかなか困難と言えるでしょう。

ノークリサーチでは1998年の設立以来、中堅・中小(SMB)市場のIT活用の動向を調査してきました。近年は中小企業でもRPA(ロボットによる業務自動化)やノーコード・ローコードに対する関心が高まったことから、これらの活用動向や分析を「中堅・中小企業におけるRPAおよびノーコード/ローコード開発ツールの活用実態レポート(https://www.norkresearch.co.jp/pdf/2022RPA_user_rep.pdf)」などにまとめています。

2022年版のレポートでは、年商500億円未満の中堅・中小企業1,300社を対象に調査を行いました。この中から特にノーコード・ローコードの活用実態と注目ポイントについて解説します。

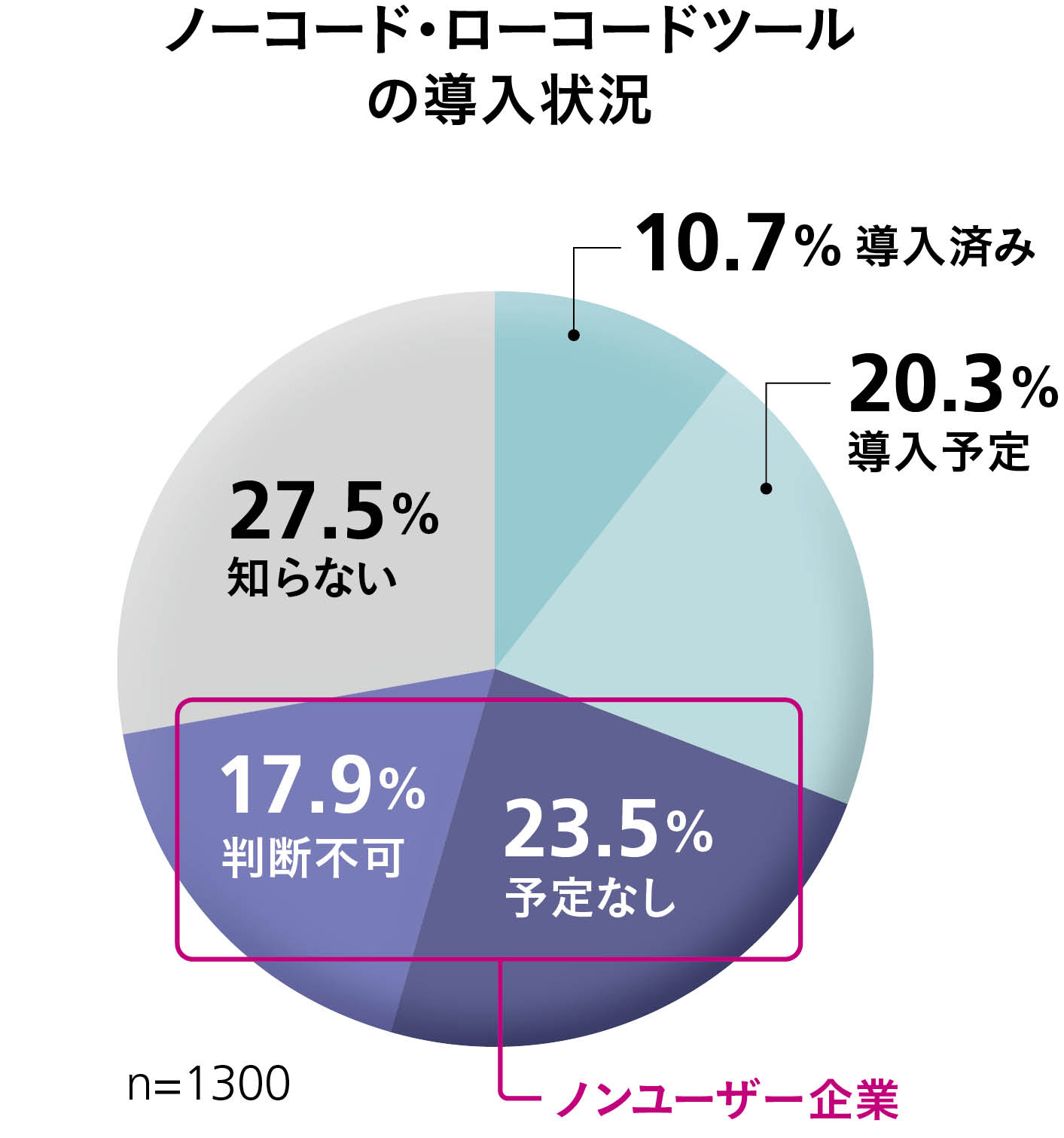

まず、前提としてノーコード・ローコードを「導入済み」のユーザー企業は全体の1割程度であり、「導入予定」は2割ほど。「予定なし」や「判断できない」の「ノンユーザー」企業が全体の約4割を占めます。そのほか、その存在を「知らない」企業も一定数あります(01)。

全国の年商500億円未満の中堅・中小企業を対象としたノーコード・ローコード開発ツールの導入状況です

(出典:ノークリサーチ「2022年版中堅・中小企業におけるRPAおよびノーコード/ローコード開発ツールの活用実態レポート」禁無断転載)

中小企業で「内製化」は最優先のニーズではない

ノーコード・ローコードの提案に際してポイントになるのは、ツールの存在を認知していても現在は導入の予定がないノンユーザー企業のニーズを意識すること。導入・運用を支援する制作会社やIT企業の多くは、すでに導入済みのユーザー企業や検討中の企業を想定した訴求を行う傾向があります。しかし、ノンユーザー企業のノーコード・ローコードに対する期待やDXに対する基本方針は、これとは必ずしも一致しないことが調査から見えてきました(02)。

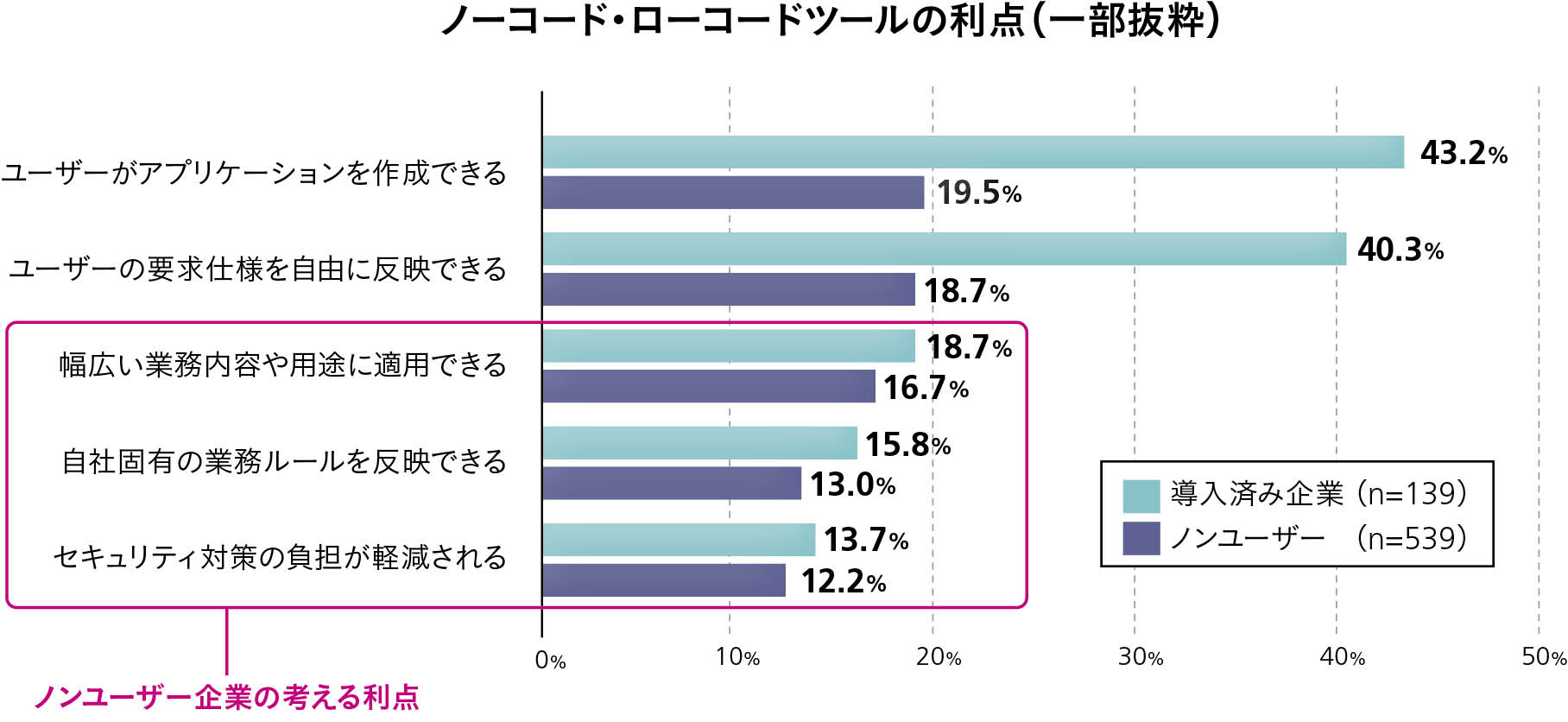

例えば、ノーコード・ローコードツールの利点について16項目の選択肢から複数選択してもらったところ、ユーザー企業の4割超は「ユーザーがアプリケーションを作成できる」ことを利点として感じていました。ところが、導入予定の企業ではこの値は23.1%と大きく減少し、さらにノンユーザー企業では19.5%と半数以下に留まります。

また、導入予定の企業では「ユーザーの要求仕様を自由に反映できる」や「ユーザーの都合にあわせて改変できる」ことをメリットとして挙げる傾向がありました。このことから、ノンユーザーの中堅・中小企業の多くは必ずしもノーコード・ローコードツールによって「業務の内製化」を進めたいと考えているわけではないことがわかります。

また、ITベンダーやSIerに対しては「改変の自由度が高い業務システムを構築してほしい」と期待していることもさまざまなデータから窺えます。

一方で、「幅広い業務内容や用途に適用できる」「自社固有の業務ルールを反映できる」「セキュリティ対策の負担が軽減される」といった項目はユーザー企業もノンユーザー企業も同程度利点として挙げています。このことは、ノンユーザーに対してノーコード・ローコードツールの新規導入のきっかけをつくるには、業務の内製化や効率化よりも、「幅広い業務内容に利用でき、自社のルールにあわせられる柔軟性」などのメッセージを訴求することが有効な可能性があると考えられるでしょう。

ノーコード・ローコードツールの利点として一般的に挙げられる「業務の内製化」に対して、導入済みのユーザー企業とノンユーザー企業では意見の乖離が見られます

(出典:ノークリサーチ「2022年版中堅・中小企業におけるRPAおよびノーコード/ローコード開発ツールの活用実態レポート」禁無断転載)

マーケティング業務の「隙間」を埋めるニーズの存在

「コーディングの専門知識を持たないマーケティング担当者でも、手軽にモバイルアプリケーションや業務用ソリューションを開発できる」といったノーコード・ローコードツールをアピールするメッセージは、一部の導入済みユーザー以外には大きなメリットとしては捉えられていません。多くの中小企業のニーズは既存の業務システムと連携が取れることや、幅広い業務内容に適用できることなど非常に現実的で冷静なものです。

もともと、ノーコード・ローコードツールが注目されるようになった以前から、このような課題に応えるツールは存在しました。例えば、「GeneXus」(https://www.genexus.jp/)は過去に構築してレガシー化した業務システムを素早く移行・再構築する手段として用いられますし、グループウェアの市場ではネオジャパンの「desknet's」(https://www.desknets.com/)や「AppSuite」(https://www.desknets.com/neo/appsuite/)のように、グループウェア本体+それを補う簡易アプリ作成ツールといった形態もいくつか見られました。また、クラリスの「File Maker」(https://www.claris.com/ja/)もノーコード・ローコードのアプローチと言えます。

そして、近年中堅・中小企業でRPAやノーコード・ローコードツールが再び脚光を浴びるようになったのは、紙の書類からの転記作業や、Excelファイルのデータを加工するといった手作業の業務が依然として残っていたことや、これまでの業務システムではカバーしきれなかった「隙間」の業務を自動化・効率化したいニーズがあるためと考えます(03)。

例えば、マーケティング業務では高機能なCRM(顧客関係管理)やMAツールもありますが、中小企業では部署を越えた情報共有や自社固有の定型ワークフローの自動化など、シンプルな課題を解決する手段が求められています。

マーケティング業務におけるノーコード・ローコード活用方法は多種多様ですが、既存の業務システムではカバーしきれない「隙間」領域や新しい課題に対してノーコード・ローコードツールの導入は効果的です

ノーコードとローコードは別物目的や用途にあわせ提案しよう

中堅・中小企業におけるノーコード・ローコードのユーザー企業は、RPAと比べても少ない傾向があります。これには認知度の問題もありますが、制作会社やIT企業がアピールするポイントと中堅・中小企業の抱える課題とのミスマッチが少なからず影響しているものと思われます。

また、「ノーコード・ローコード」とまとめて語られること自体にも導入の提案に対して判断を難しくさせているひとつの要因として挙げられるかもしれません。

例えば、ツールをビジネスで利用するマーケティング担当者と制作会社や社内SEとの間で認識の齟齬があるようでは、スムーズな導入や運用は困難です。

私がコンサルティング業務などでノーコード・ローコードについて説明する際には、課題を解決するためのツールが「個人向け」なのか「業務システム」なのかという横軸と、その用途が「汎用的なプラットフォーム」なのか「特定用途」なのかという縦軸を引き、4つの象限から今どの話をしているのかを示すことがあります(04)。

そして、「汎用」かつ「業務システム」を志向するベクトルが「ローコード」であり、「個人向け」かつ「特定用途」を志向するものが「ノーコード」であると大まかに捉えることで、技術的な知識を持たない担当者であっても共通の理解が得られやすくなります。

ノーコードに関しては、現実的には「個人向け」かつ「汎用的」なものが多く、この領域はExcelなどが担ってきた背景があります。この領域については販売管理など自社の業務システムと連携しない限りにおいては、導入を希望する企業の選択に任せて問題ないと考えます。

一方で、Excelの代替を訴求するグループウェアや既存システムと連携するローコード寄りのツールは、費用対効果のみならずツール自体の存続性など慎重に検討すべき要素が増えます。

ノーコードとローコードの目指す方向性の違いを整理した図。提案の際などに、4つの象限のどの部分に該当する話題なのかを説明すると相互の理解促進に役立ちます

ノーコード・ローコード導入後に後悔しないためには

「隙間」業務を埋めるのに役立つノーコードツールは、業務システムと連携しない限りは影響範囲は限定的です。そのため、担当者の目的やスキルにあわせて選んでも大きなリスクとはなりにくいと言えます。事前に無料プランやトライアルを利用して、機能やユーザビリティなどを検証しましょう。

しかし、コーディングの手間が少ないとはいえローコードツールに関しては、その評価と判断は慎重に検討する必要があります。デモの段階では、複数のサービスと連携して必要なデータを集約できると謳っていても、実際に自社のシステムに導入する際にはその間に複数のサービスを複雑に組み合わせなければ正しく動かなかったという失敗談もあるからです。

ここで中堅・中小企業がノーコード・ローコードに対して感じる課題について、もう1つの調査結果も見てみましょう(05)。「既存の業務システムと連携できない」や「アプリケーションが管理できなくなる」といった項目はノンユーザー企業とユーザー企業で顕著な差はありませんが、「開発ツール固有のスキルが必要になる」「複雑な処理はプログラムが必要になる」「実現できる機能や性能に制限がある」といった項目は導入済みのユーザー企業でより高い値を示しています。

この結果からも、特にローコード寄りのツールでは当初の想定以上の工数が発生するなどの課題があることが窺えます。もちろん、ECに特化した「Shopify」(https://www.shopify.com/jp/)や「BASE」(https://thebase.com)などカスタマイズ性が高いSaaSについては、システム連携においても比較的導入のハードルは低い傾向があります。

しかし、前ページの図にあるように「汎用的」かつ「業務システム」寄りであるほどデータベース、ロジック、画面が揃ったアプリケーションを開発できるため、その難易度が増す傾向があります。

ノーコード・ローコードツールの課題感は導入前のノンユーザー企業と導入時みのユーザー企業では傾向が異なります。 特にローコードの導入については事前の検証など慎重な検討が求められるでしょう

(出典:ノークリサーチ「2022年版中堅・中小企業におけるRPAおよびノーコード/ローコード開発ツールの活用実態レポート」禁無断転載)

ノーコード・ローコードをスムーズに導入するアプローチ

ノーコード・ローコードの中でも特に難易度の高いローコード寄りの領域では、ツールで生成したコードが再利用できるかどうかといった視点も重要となります。

例えば、サイボウズの「kintone」(https://kintone.cybozu.co.jp)であれば、ECサイトの分析やCRMの構築など多様な用途に活用できますが、プラットフォーム独自仕様のため、将来的にプラットフォームからの乗り換えは困難になる点は理解しておく必要があります。

一方、「OutSystems」(https://www.outsystems.com/ja-jp/)や「Web Performer」(https://www.canon-its.co.jp/files/user/products/webperformer/lp/)などは、既存の開発技術(フレームワークやライブラリ)との併用やソースコード出力が可能なので、開発力のある制作会社など

にとっては魅力があります。ただし、大規模なシステム構築に対応できるツールは高価になりますので、その点も考慮に入れておく必要があります。

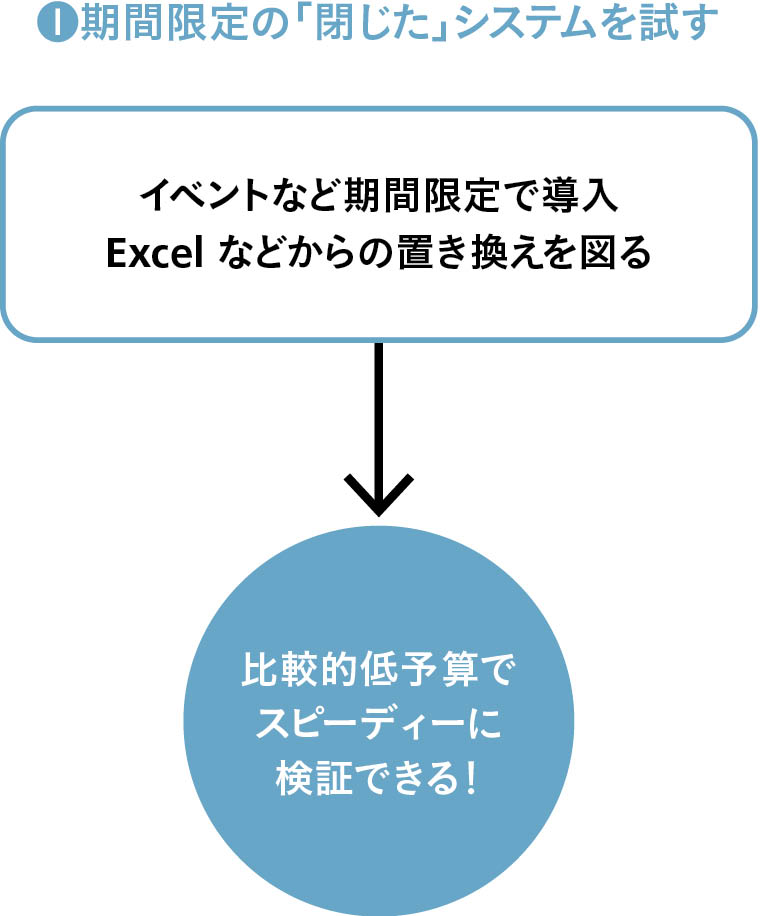

中小企業でノーコード・ローコードをスムーズに導入してもらうには、「最初は小さな範囲で使ってみる」ことが大切です。まず1つ目のおすすめシナリオは、イベントでの参加者情報管理のように、システム連携がなく期間限定の用途において安価で手軽なローコードツールを適用してみることです。

2つ目のおすすめシナリオは、既存の業務システムとの連携に特化した「Krew」(https://krew.grapecity.com/)や「Anyflow」(https://anyflow.jp/)、「Zapier」(https://zapier.com/)、「Claris Connect」(https://www.claris.com/ja/connect/)などのツールを試用してみて、面倒な作業を任せられるかどうかを可能なところから実際に探ってみることです。1つ目は用途の範囲を絞る、2つ目は適用の範囲を絞るアプローチとなり、この2つのシナリオが提案の最初の一歩としてはおすすめです。

安価なローコードツールを検討する際には、イベントでの参加者管理など期間限定でデータ連携がないシステムから構築してみることがおすすめです

既存システムとのデータ連携が必要となるシーンでは、いきなり開発を行うのではなく「krew」など連携に特化したローコードツールを用いて試行するのもひとつの方法です