スタートアップ企業の株式会社HQが提供するリモートワーク支援プラットフォーム「リモートHQ」は、ローンチ直後から一定のユーザー数を獲得し、その後も順調に成長してきました。そうした立ち上がりの早さには、ノーコードによるスピード感が大きく貢献したといいます。プロダクト開発を手掛けた同社の原⽥光太朗さんに、なぜノーコードを選択し、どのようにビジネスに寄与したのか話を伺いました。

株式会社HQ https://hq-hq.co.jp/

働き方/ハイブリッドワーク支援の専門企業。数十名から数千名まで、幅広い企業の生産性の高い働き方戦略を支援する。リモートワーク・ハイブリッドワーク推進企業向け環境整備プラットフォーム「リモートHQ」を提供している。

- 原⽥ 光太朗さん

- 株式会社HQ プロダクトマネージャー

リモートHQ

Bubble https://bubble.io/

リモートワークを行う際に必要となる家具や機材などをレンタルで提供することにより、従業員の作業環境を整え、企業が支払う在宅手当を非課税にするサービス。電気代やインターネット代を経費とすることにも対応している。

課題や目的は?

ベンチャー企業による新規プロジェクトということもあり、ローンチ初期段階から顧客が満足し市場に適合した状態をつくり、ユーザー獲得をしたい。そのため、機能や使い勝手などの改善を素早く行いたい。

どう解決した?

Bubbleをメインとしたノーコードツールを活用しスピーディに開発。社内外からのフィードバックもすぐに反映することができ、利用企業のニーズに応えるクオリティまでプロダクトを早く進化させていくことができた。

ノーコードで開発するのが一番早い

リモートHQは、2021年3月に創業したベンチャー企業HQが提供するリモートワーク支援プラットフォームです。コロナ禍以降リモートワークが浸透する中で、リモートワーク支援として従業員に支払う在宅手当に関する課題を持つ企業は少なくありませんでした。例えば、もともと自費で環境が整っていた人が不公平感を持ったり、きちんと仕事のための用途に使われたのか管理できなかったり、せっかく支払った手当も課税対象となってしまったりといったことが挙げられます。企業が決めた予算内で従業員が必要な備品をレンタルできるリモートHQは、そうした課題を解決することができます。このサービス開発を手掛けたのは、同社でプロダクトマネージャーを務める原田光太朗さんです。

「僕はもともとエンジニアをしていた時期もありますが、現在はプロダクトマネージャーとして一番いいROI(投資利益率)を実現するために何をつくって、何をつくらないかを定義することがメインの役割です。つくる手間はより小さく、価値はより大きくすることがミッションとなっています」

とはいえ、原田さんがHQに入社した2021年5月当時はまだソフトウェアエンジニアは在籍していなかったため、自身でノーコードツールを活用し開発していくことになりました。

「弊社CEOの坂本祥二から『ノーコードは使えないかな』という提案があったことがきっかけでした。それまでノーコードで開発をしたことがなかったので、試しにWebアプリ開発のツールとして一番有名なBubbleを触ってみたところ、想像以上にいろいろできそうだとわかりました。僕がノーコードでつくる、コードを書いてつくる、社外のエンジニアに発注してコードを書いてつくってもらうという3つの選択肢があった中で、僕がノーコードで開発するのが一番早いと思い、Bubbleで開発することにしました」

HQが提供する、リモートワーク支援プラットフォームのリモートHQ(https://remote-hq.com/)。最初はBubbleを中心としたノーコードツールを活用し、原田さん一人で開発を手がけました

保守性の悪さは欠点ではなく利点に

ノーコード開発により開発時間が短縮できたのはもちろんのこと、原田さん一人で開発するという少人数体制だからこその意思疎通のブレの少なさもメリットになったといいます。

「ソフトウェアをつくるときは、きちんと要件定義をしても、別の人がつくるとどうしても認識の違いが発生し、100%一致する状態にはなりません。特にリモートHQのようにスタートアップ企業が創業初期に新しいプロダクトをつくるというタイミングでは前例や参考となるものがないので、『そうじゃなかったのに』ということが起こりやすくなります。もちろんCEOの坂本とコミュニケーションを取りながら開発していきましたが、何をつくるか決めるのも、実際につくるのも僕一人だったので、そのズレが起きづらかったことも、ノーコードで開発したメリットでした」

よく言われるノーコードのデメリットとして、拡張性が低いことが挙げられます。汎用性が高くさまざまなWebアプリ開発が行えるBubbleであっても、保守性が悪いといった欠点があります。しかしリモートHQの開発において、それはメリットとなりました。

「Bubbleは全部のブロックが階層化されているので、どこで何の処理が行われているのかという流れがすごく読み取りづらいという欠点があります。そうすると、後にどこか問題が起きた箇所を修正しようとしても、該当箇所を探すのがとても大変です。そういう意味で、保守性が悪いと言えます。ただ、リモートHQに関しては最終的にフルスクラッチで開発したものをリプレイスする想定でした。Bubbleでは最初の1~2年使えるものができればいいという考えだったので、そこは問題ではありませんでした。ソフトウェアエンジニアとしては、一時的な開発なのでメンテナンス性は無視してよいとわかっていても、プロだからこそどうしてもメンテナンス性を考えたコーディングをしてしまい、その分時間がかかってしまいます。そこをノーコードにすることで、割り切ってスピーディに開発することができました」

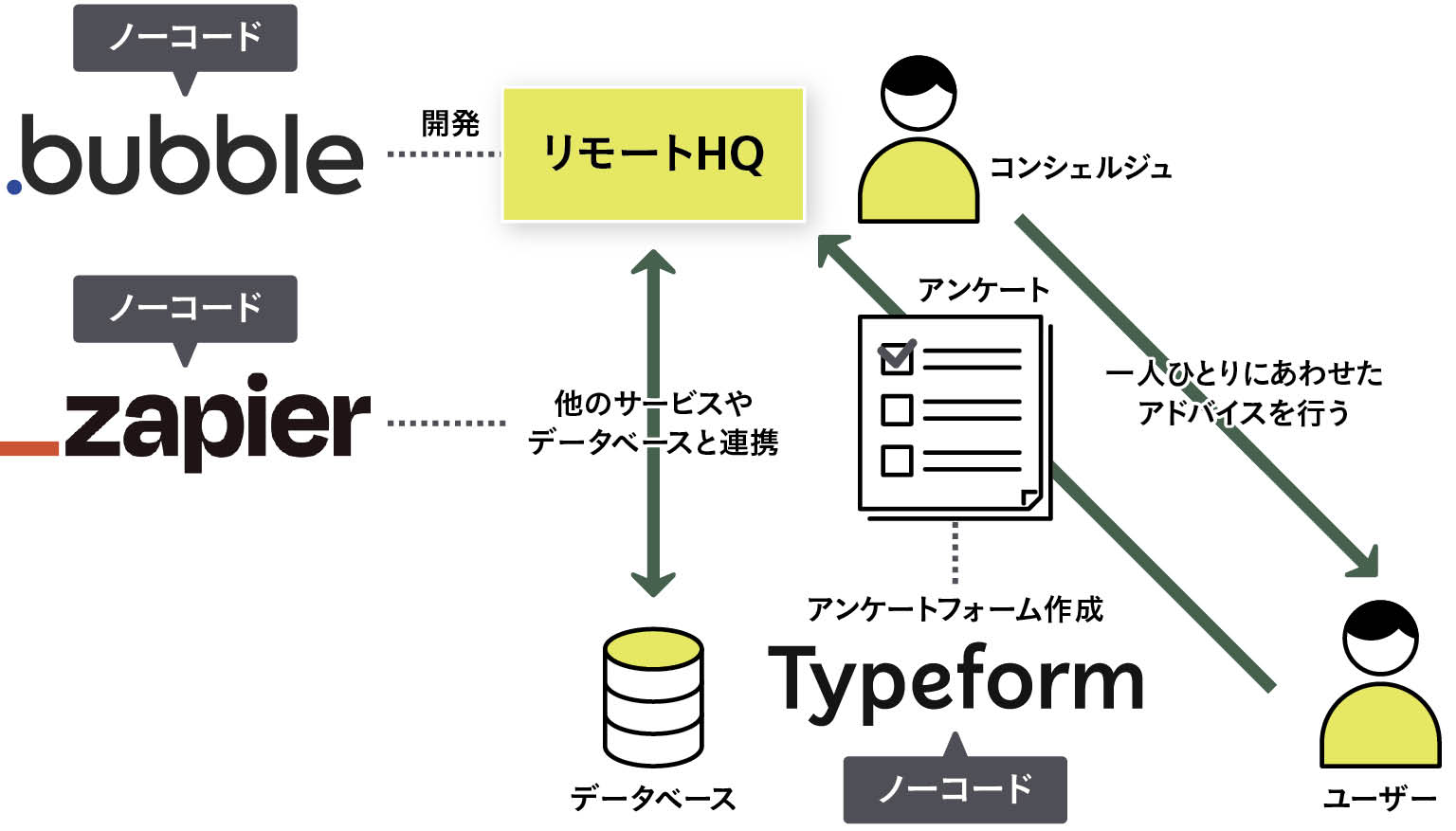

Bubble以外にもユーザーからのアンケートフォームの送信やそのデータを連携するワークフローづくりなどで、ノーコードツールが活用されています。

「リモートHQには、ユーザー一人ひとりにあわせたリモートワーク環境を無料でアドバイスするコンシェルジュがいます。その参考として事前にアンケートを送ってもらうのですが、アンケートフォームはTypeformというノーコードツールで作成しています。Bubbleでもフォームはつくれるのですが、Typeformの方がはるかに早くつくれるからです。その結果をWebhookというシステムで取って、Bubbleのデータベースに入れるというワークフローをこちらもノーコードツールのZapier(ザピアー)で構築しました」

Bubbleの他にさまざまなアプリやサービスを連携できるZapier(https://zapier.com/)、フォーム作成ツールTypeform(https://www.typeform.com/)など、複数のノーコードツールを組みあわせて開発しました

アジャイルに次々と機能強化を

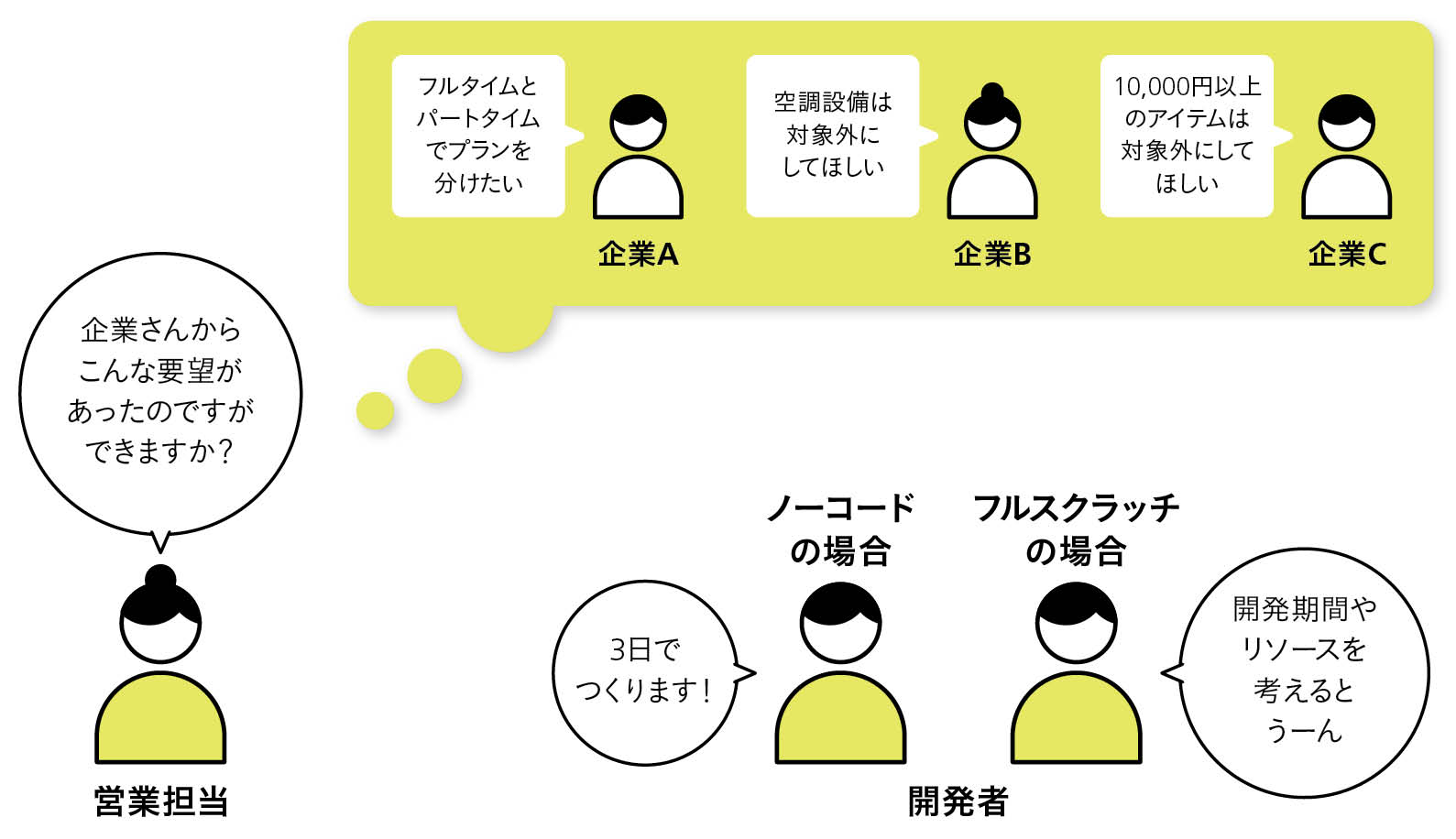

ノーコードではUX改善はもちろん、企業からの要望もすぐに反映することができます。多い時は1日に数回ものアップデートが行われました。

「従業員の雇用形態に応じて使える金額の設定を調整したいとか、特定の設備だけレンタル対象外にしたいとか、高額なものは対象外にしたいなど、さまざまなご要望がありました。もしこれらの機能をフルスクラッチでつくろうとすると、作業時間やリソースを要するので実装できるか即答できないかもしれません。しかし、ノーコードだと3日くらいでつくれてしまいます」

きっとその対応次第で企業も契約の判断が違ってくるでしょう。また、開発スピードは社内の判断にも大きく関わってきます。

「スタートアップでは、サービスを提供してお金を払ってもらうという状態をつくれるまでに何カ月もかかってしまい、まだ収益につながっていないので開発コストをかけられず次に進められないというジレンマが起こりがちだとも聞きます。ノーコードのお陰で、そこは気にせずよさそうな機能をたくさん試すことができました」

フルスクラッチでは開発期間やリソース、コストなどがかかりすぎる要望に応えるべきかという判断は難しくなりますが、ノーコードでは短期間で開発できるので対応することが可能になります

ローンチ直後から着実にユーザーを獲得

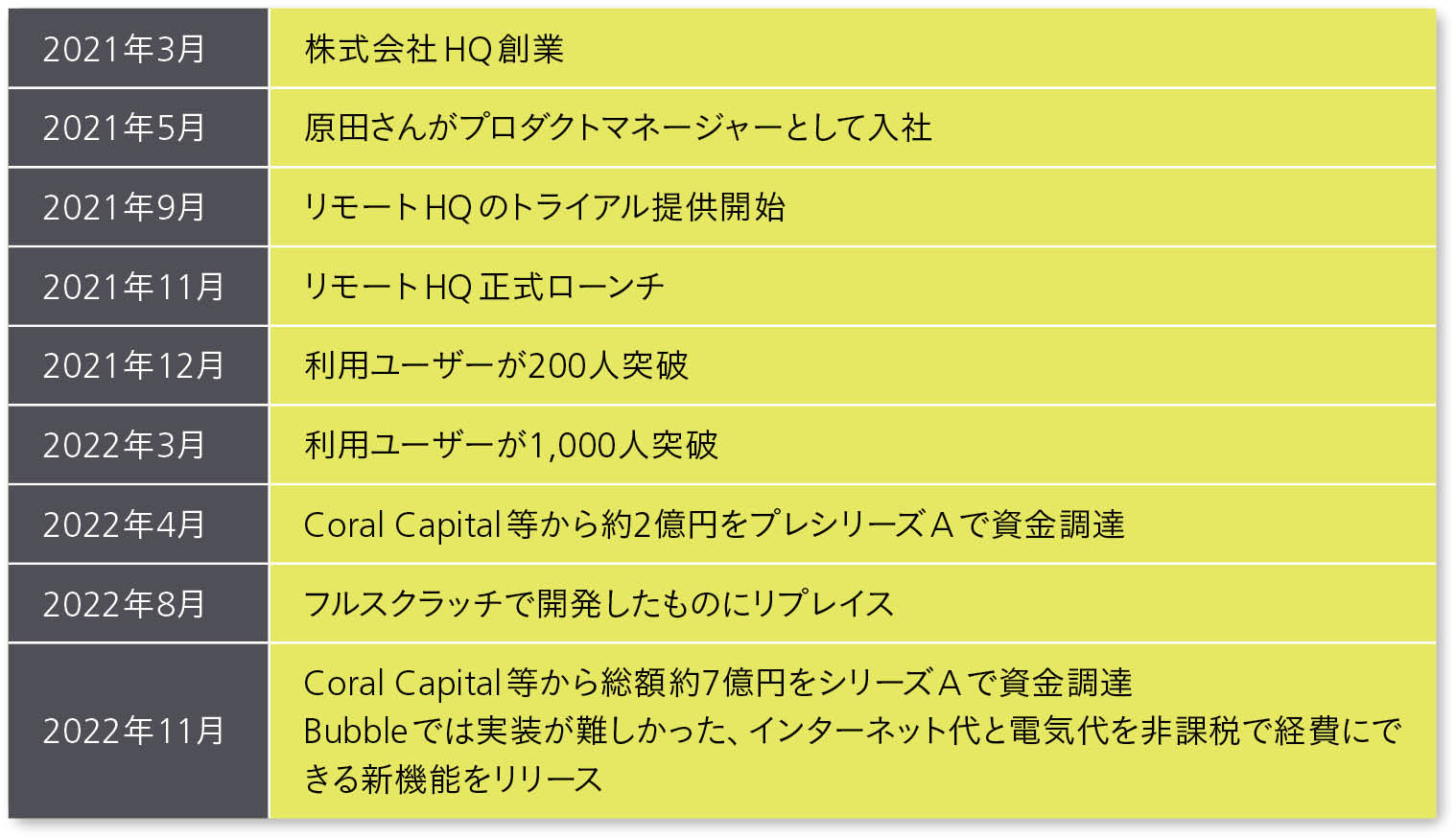

リモートHQは2021年11月に正式ローンチされ、翌12月には利用ユーザー200名を突破、2022年3月には1,000名を突破と順調にユーザーを獲得していきました。

「ユーザー数だけだとそれほど多くは感じないかもしれませんが、企業が全社などに導入するBtoBサービスゆえにある程度まとまった金額になるため、ローンチから半年で1,000人を超えたというのはとても手応えを感じました。何もプロダクトがない状態で商談をするのは難しく、ノーコードで早く開発でき、サービスを直接見てもらえたことが大きかったと思います。もし開発に時間がかかっていたら、機会損失していた場面があったかもしれません。また、導入検討時の懸念点のうち、ソフトウェアで潰せることがたくさんあったので、それをノーコードで素早く行えたことが契約に繋がりました。ローンチから3カ月で200人獲得したところに、貢献できたかなと思います。スタートアップにとって、初期ユーザーの満足度を上げいかに市場に適合した価値提供をできるかということが、最初にクリアしなければならない課題だという意識がありましたので」

そうした順調なビジネスの成長は、ベンチャーキャピタルからの資金調達を得て事業をより成長させることにも繋がっていきました。

「ユーザー数を順調に獲得していったという事業の成長スピードは、もちろんベンチャーキャピタルの方々も見ていたところだと思います」

ローンチ直後から順調にユーザー数を増やしていったサービスの立ち上がりの早さもあり、ベンチャーキャピタルによる資金調達も行われました

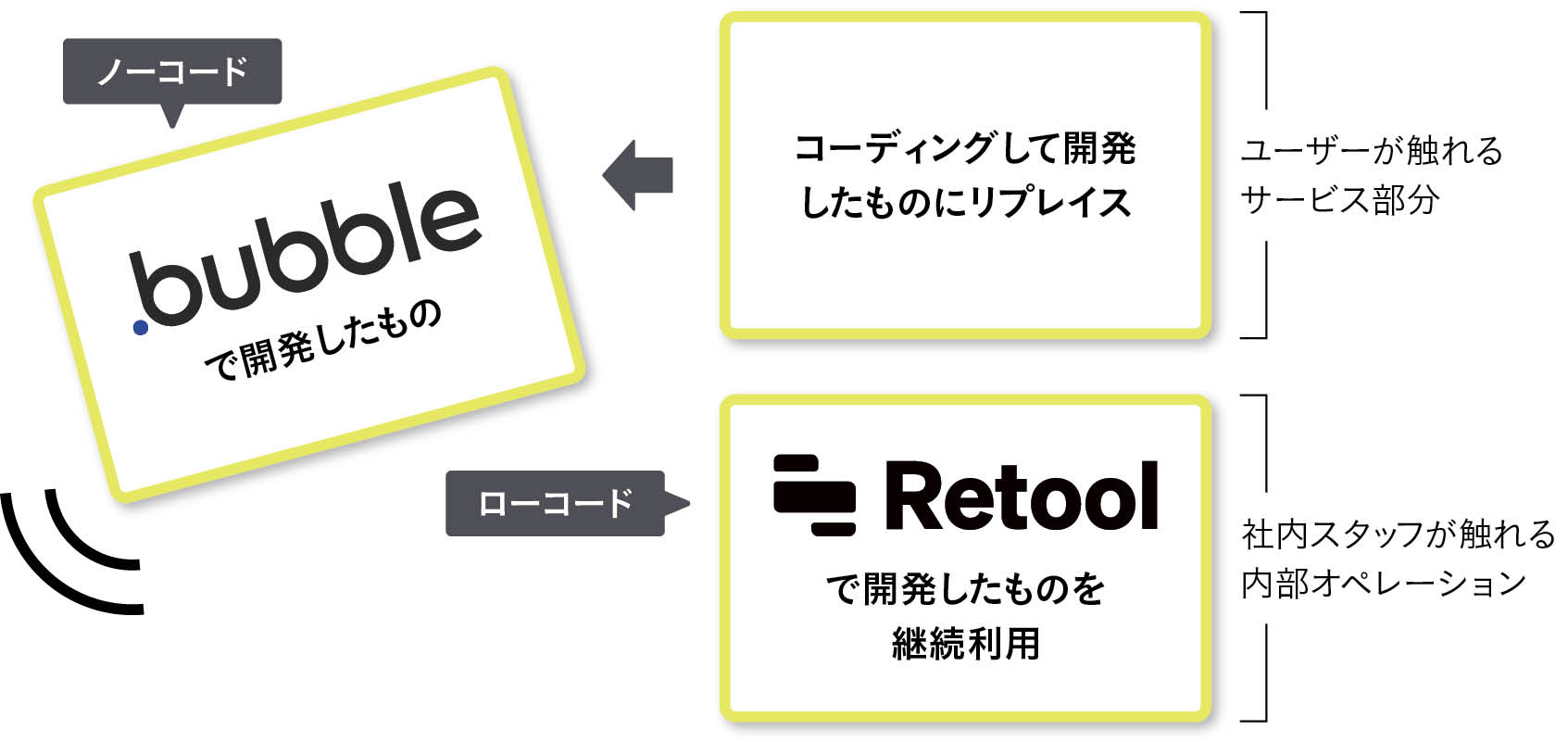

保守性と機能性強化のためノーコードからリプレイス

前述したように、リモートHQの場合、ゆくゆくはフルスクラッチでサービスをつくり直してリプレイスすることを前提に制作されました。すでにリプレイスも済み、さらなるサービス拡充が行われています。

「ユーザーが使う部分はすべてリプレイス済みです。フルスクラッチ開発は僕ではなく、その後入社したソフトウェアエンジニアが手掛けました。開発してもらうにあたり、すでに稼働しているサービスを再現してもらえばよいので、完成イメージを共有しやすい点もメリットでした。また、つくったものの結局あまり使われなかった機能もあり、それらをなくすのは通常面倒な作業なのですが、そこもリプレイス時に削ぎ落とせました」

しかし、一部はリプレイスせずにローコードツールで開発したものを継続利用しているといいます。どう使い分けているのでしょうか。

「ユーザーが触る部分はすべてリプレイスしましたが、内部のオペレーション部分はRetoolというローコードツールでつくっています。これは業務管理ツール開発に特化したもので、なぜリプレイスしないかというと、それでこと足りるからです。リモートHQは今後も進化させていくサービスなので、機能性とあわせて保守性が高いことも重要でした。しかし業務管理ツールはそこまでグラフィカルなものが必要なわけでもないですし、だいたい業務で使いたい機能は決まっているので、ツールの範囲内でたいていのことがカバーできます。そういう場合はノーコードやローコードを使い続けても、ほとんどデメリットはないかと思います」

ノーコード=非エンジニアに役立つというイメージもありますが、エンジニアがつくるからこそノーコードによるサービス開始のスピード感とリプレイス後の機能強化や保守性を両立できた好例だといえます。

「ノーコードを使いこなして成果に繋げやすいのは、実はエンジニアではないかと思っています。ノーコードを活用することでこと足りれば時短や効率化になりますし、その分ノーコードでは難しい部分にリソースを割くことができます。特に僕らのようなスタートアップでは多くのリソースを割けないので、今回のようなノーコードの活用の仕方はけっこういい戦略だったのかなという気がします」

今後サービスの保守や機能強化をしていけるよう、Bubbleで開発したものはコーディングして開発したものにリプレイスしました。ただ、それほど進化させていく必要のない内部の業務管理については、ローコードツールRetool(https://retool.com/)で開発したものを継続利用しています