社内業務のIT化は急務ですが、その進め方がわからずスタートからつまづいてしまう事業者が多いのも実情です。そこでノーコード開発で業務効率化を進めているEVER BREW株式会社に、業務改善の進め方や、ノーコードツール「Lark Base」とその使いやすさ等についてお話を伺いました。開発プロセスはもちろんのこと、運用を定着させるために、現場主義の視点から加えられるさりげない工夫は必見です。

EVER BREW株式会社 http://www.everbrew.co.jp/

ベルギービールを中心に、酒類の輸入販売や飲食店事業を運営。飲食店は都内を中心に約30店舗(子会社運営含む)を展開している。国内に醸造所を造設し、JAPANESE CRAFTの文化を世界に広めることにも挑戦中

- 鍵谷 万里江さん

- EVER BREW株式会社 店舗運営部

飲食店運営用業務改善システム

Lark Base https://www.larksuite.com/ja_jp/

飲食店に義務づけられている衛生管理の記録を、データ管理に移行することを目的として開発スタート。現在ではAPI連携機能を活用して、売上管理や物品管理等、さまざまな業務のプラットフォームとなっている

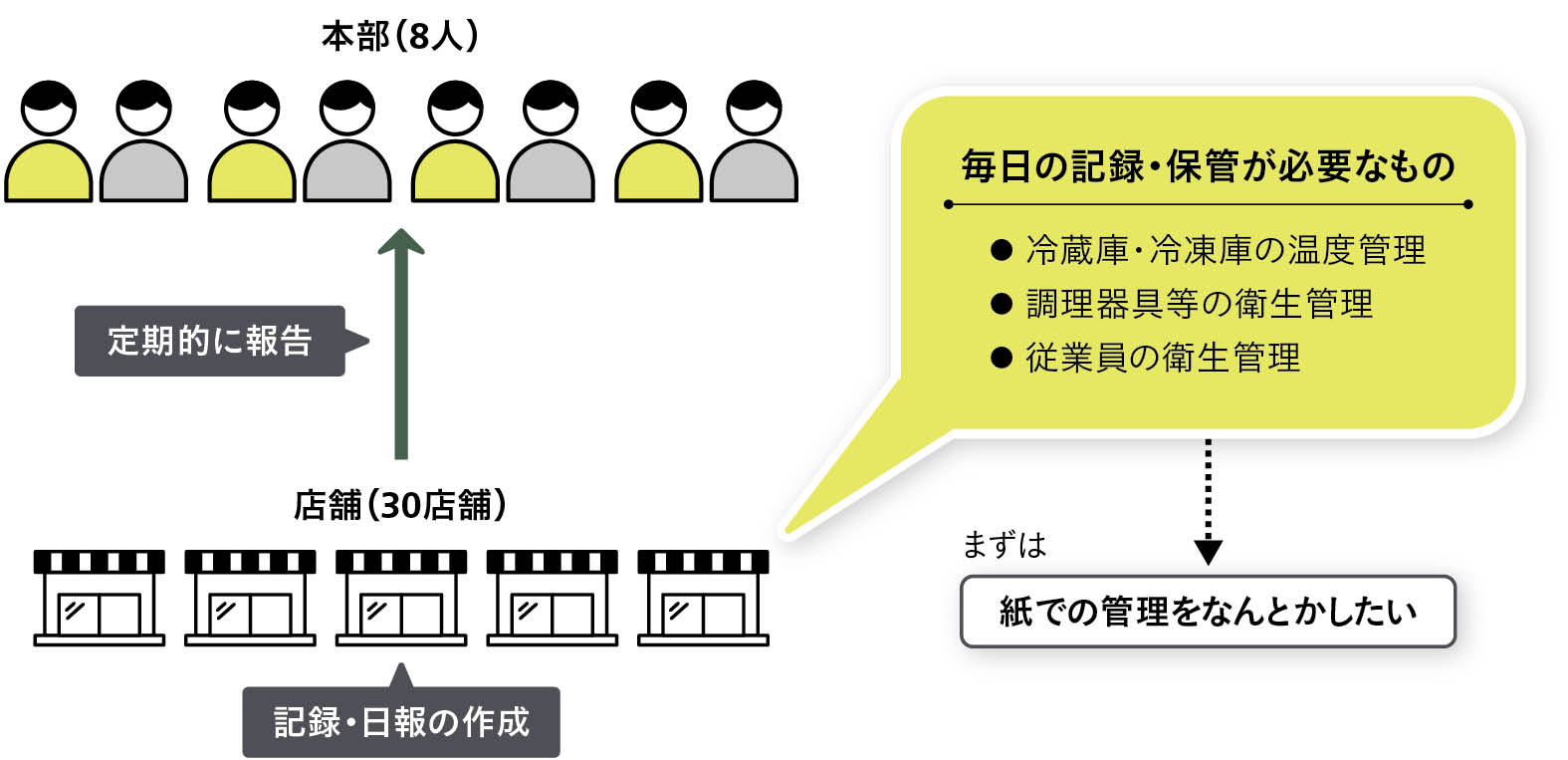

課題や目的は?

飲食店事業に義務づけられる毎日の衛生管理の記録と保管が、業務的にも物理的にも圧迫してくる…。紙での管理を廃止するのはもちろん、記録作業や全店管理をもっと簡単に行えるようにしたい!

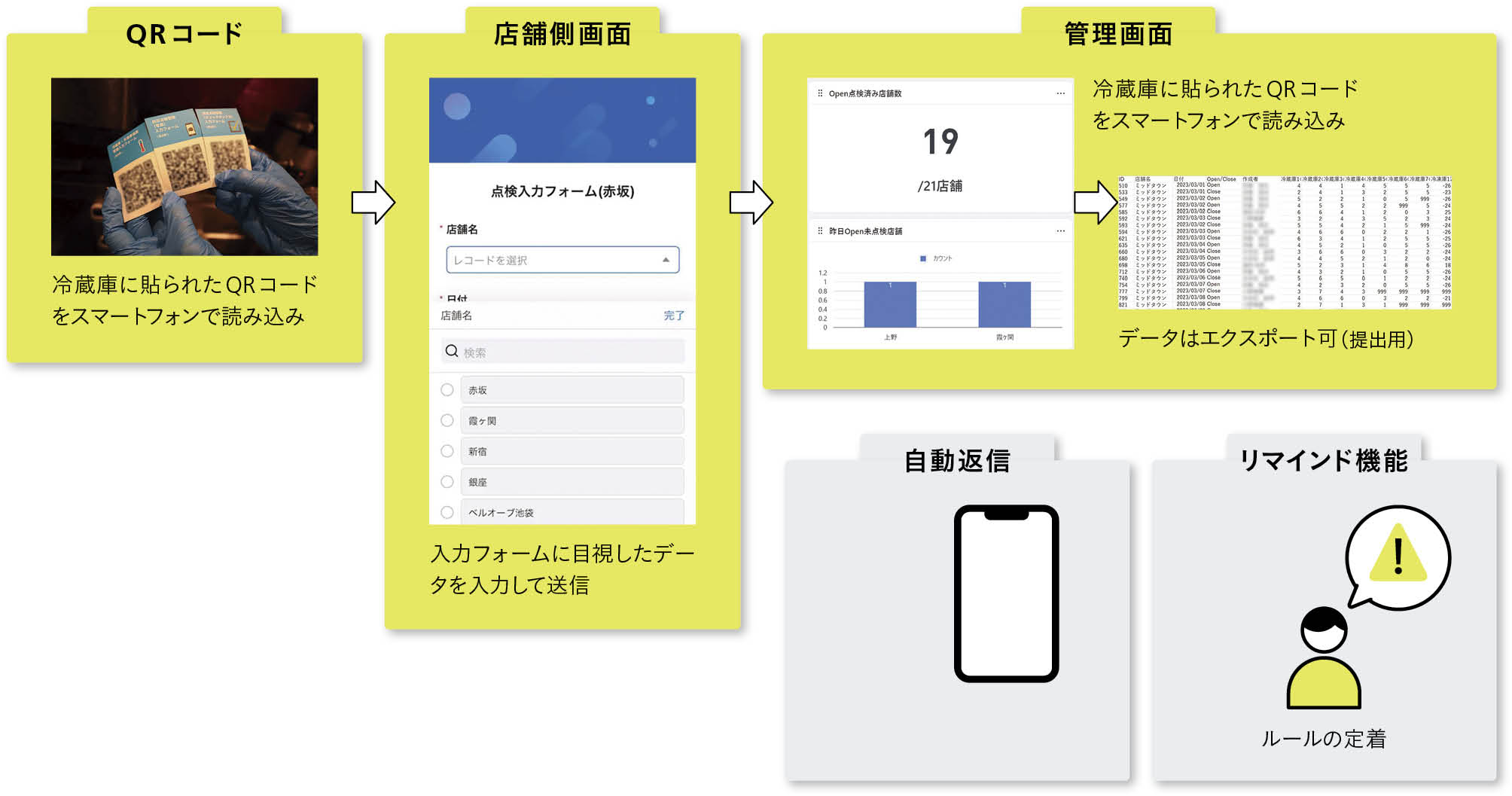

どう解決した?

ノーコードツール「Lark Base」を用いて、スマートフォンで情報を入力・送信できるシステムを開発。管理側では送信データのエクスポートのほか、各店舗の入力状況の確認やリマインド送信もできるように。

紙での管理をやめたい! IT化を考えたキッカケ

私たちEVER BREW株式会社は、ベルギービールを事業の軸に、酒類の輸入販売と、都内を中心に30店舗(子会社運営含む)の飲食店を展開する会社です。また、国内に自社のクラフトビール醸造所を構え、「JAPANESE CRAFT」を掲げたオリジナルのビールの製造・販売・卸も行っています。

飲食店事業というのは、業態的にとにかく多忙で、慢性的に人手不足という状況があります。店舗のスタッフは、接客に追われながら、バックヤード業務もこなさなくてはなりません。また、私たち本部スタッフも正社員は8人という少ない人数で事業全体を統括しており、私自身も広報と店舗運営を一人で兼務している状況で、日々の業務の効率化は全社的な課題として常に意識されています。

とりわけ改善の必要に駆られていたのは、HACCP(ハサップ)という、飲食店店舗に法令上義務付けられた衛生管理に関する業務でした。HACCPでは、大きく分けて❶冷蔵庫・冷凍庫の温度確認(1日2回)、❷手洗いや体調等の従業員の個人衛生管理、❸調理器具や厨房の衛生管理について、管理とその記録が義務づけられています。

従来はこれを紙に記帳する形で管理していましたが、30店舗分の毎日の記録を法定推奨の1年間保管するとなると膨大な量になります。加えて、記録のために筆記具を調理場に持ち込むことは、異物混入のリスクになるため好ましい方法ではありませんでした。

折しもコロナ禍に入り、各店舗との対面での書類の受け渡しが難しくなったこともあり、紙での管理からデータ管理への移行を具体的に検討するタイミングでもありました。そこでまずはHACCP関連の3点の紙での管理を廃止することを目標に、ノーコードツールを活用した業務改善に取り組み始めたのです。

事業を営む上で必要な日々の業務はさまざまに存在し、漠然と「業務効率化」を掲げても上手くいきません。まずは目下の課題に絞り、具体的な達成目標を立てて着手するのがIT活用の成功の秘訣です

細やかな工夫で利用を促進する

最初に着手したのは、冷蔵庫・冷凍庫の温度確認の記録システムです。仕組みとしては、冷蔵庫に貼ったQRコードをスマートフォンで読み込み、表示された入力フォームに温度計の数値をスタッフが目視して記入し、管理画面に送信するというものです。管理画面側では、送信された情報のほか、記録した店舗/未済の店舗が一覧で確認できるようになっています。

また、記録された温度管理の情報は表形式でエクスポートできるため、保管・衛生検査の会社への提出にはこのデータを利用しています。

入力フォームへの動線を、QRコードにした理由は二つあります。一つは、実際に視界に入るためタスクを意識しやすいことで、もう一つは、入力フォームのURLを探す手間が省けることです。

なんらかの管理ツールを導入する場合、最初にURLやパスコードをスタッフに通知し、以降は各人で保管してもらうという運用をすることも多いかと思います。しかしその方法ですと、各人が確認作業を忘れないことが前提となりますし、毎回入力フォームのURLを探す時間のロスにもなります。慌ただしい現場の中で、いかに漏れなく無駄なく確認作業を行えるかが、運用方法を考える上では重要なポイントでした。

システムを導入する上で大切にしていたのは、単純に記録方法の変化で終わらせず、記録作業がスタッフのモチベーション向上につながるようにすることでした。例えば、記録が完了すると、自動返信で、記録者の名前入りのお礼メッセージが届くようにしています。

また、所定の時間までに記録のない店舗に対してはリマインドを送信するように設定していますが、これは個人宛てでなく、グループ宛てに送信されます。これにより、グループ内で声かけをし、全体でルールを守る意識が醸成されてきたように感じます。

スマートフォンでデータを送信する仕組みにすることで、「紙での管理をやめる」という目標を鮮やかに解決。デジタル化した点だけでなく、運用を定着させるための工夫や使用者のモチベーションに配慮している点にも注目です

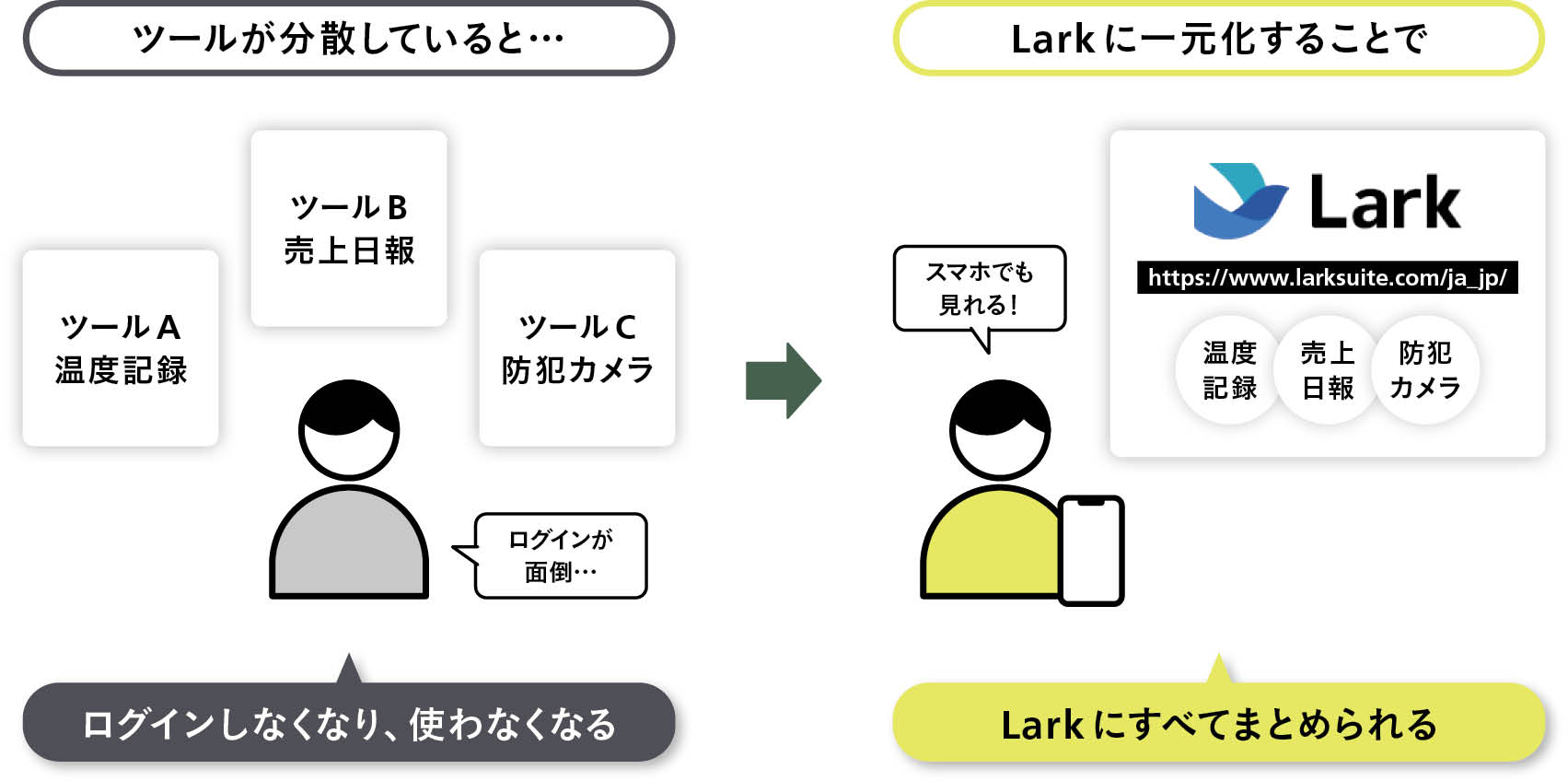

一元管理の要請に適うLarkの拡張性

社内業務管理システムは、「Lark」(https://www.larksuite.com/ja_jp/)という業務用ツールセットの一部である「Base」を用いて、ノーコードで開発しています。

ツールを選定する上で重視していたのは、「何でもできること」、すなわち、将来的にあらゆる業務を一元化できるか、という点でした。私たちは業務用ツールを導入する際、有効に活用できるのは3つまでだと考えています。というのも、機能ごとにツールが分散してしまうと、逐一のログイン作業が面倒になり、やがて使われなくなってしまうからです。

実際の例を挙げると、各店舗には防犯カメラが設置されており、専用ツールを使って映像を確認できるようになっています。しかし、このツールの使用率は高くなく、都度のログインが負担になっているという問題がありました。そのため、個々の専用ツールを一つのプラットフォームに集約し、プラットフォームにログインすればすべてのデータを横断的に確認できるようにしたいという希望がありました。

その点Larkは、ノーコード開発ツールを含めて標準機能が多く、APIで他のツールと連携することも可能であることから、柔軟性・拡張性が高いことが私たちの要望に適うものでした。例に挙げた防犯カメラの専用ツールについても、API連携でLarkに統合することが可能になりました。

ノーコード開発ツールである「Base」の操作がわかりやすい点も、システム開発を内製化する上で大きな利点でした。

実際、私はエンジニア経験はなく、事務職としてMicrosoft Excelが使える程度のITスキルで始めましたが、特に難しさを感じることなく使用できています。課題の発見から開発までシームレスに動くことができるので、社内の業務担当者自身で開発まで完結できることは、業務のIT化を迅速に進めていく上で非常に有意義だと感じます。

用途に応じた専用ツールの導入は、業務効率化の初期段階にはよくある選択です。しかし使うツールが増えると利用が億劫になる問題も…。ノーコードツールを選ぶ際は、プラットフォームとして利用することを視野に入れ、汎用性・拡張性の高いものを選びましょう

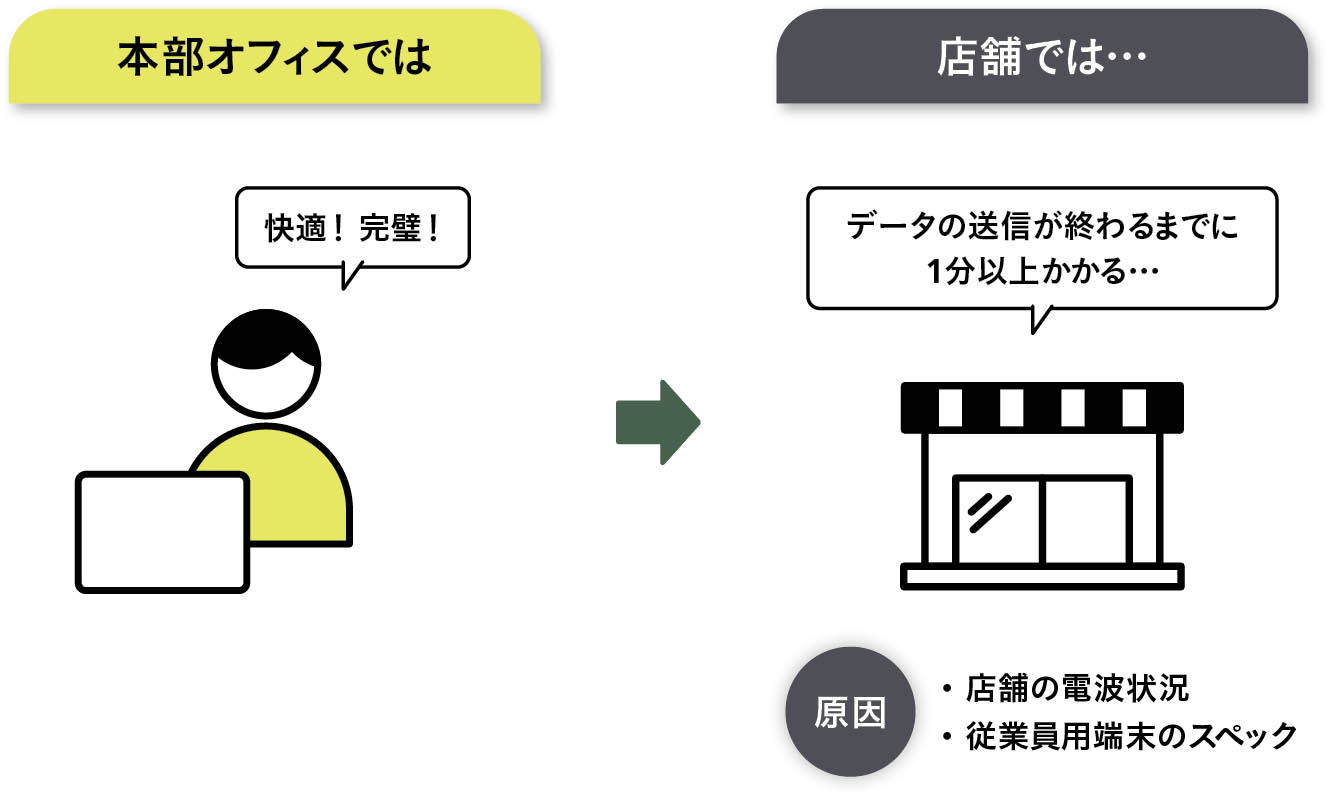

利用環境を視察し使う人のことを考える

業務を効率化するためのシステムが、使う人のストレスになってはならないということは、開発における大前提として大切にしています。そのために開発時に心がけていることは、実際に使う人の環境・状況にあわせて検証を行うことです。

例えば、温度確認の記録に続いて、閉店作業時にガスの元栓を閉めたことを確認するため、その様子を写真に撮影して送信するシステムをリリースしたのですが、店舗から「アップロードに時間がかかる」と報告を受け、機能改善が必要になったケースがありました。

開発者自身の環境では問題なく動作していても、実際に使用する店舗の電波状況やスタッフのスマートフォン端末のスペックによっては、期待通りに動作しないこともあります。そのため、現場での利用に支障がないか、端末等の環境を揃えての検証は必ず行うようにしています。

同じことは技術面だけでなく、使用するシチュエーションについても言えます。例えば、確認作業のためのリマインド通知を送っても、接客対応で忙しい時間帯にはスマートフォンを見る暇さえない状況も往々にしてあります。現場の負担にならずに仕組み化するには、どのような機能・運用が望ましいのか。実際に使うスタッフたちの目線で「気づき」を得るために、定期的に店舗業務に参加し、スタッフの動きを実体験するようにしています。

開発は、1機能につきおよそ1カ月くらいの期間で、それを複数同時に進行しています。方針としては「とりあえず使ってみる」ことを掲げ、リリースすることを優先しています。社内ツールなので、完璧であることよりも、実際に使用していく中で、使い心地について率直な意見を聴き、改良していくことが重要だと考えているためです。また、このように短期間かつ柔軟に作成・修正ができるのは、ノーコード開発ならでは強みと言えますね。

システム開発を行う上で、実用性があることは当然ながら大前提。実際の使用環境下での検証はマストで行いましょう。またシステムを正しく使用してもらうには、使う人の状況や気持ちを理解することも大切です

ノーコード開発がアイデアと技術の源泉に

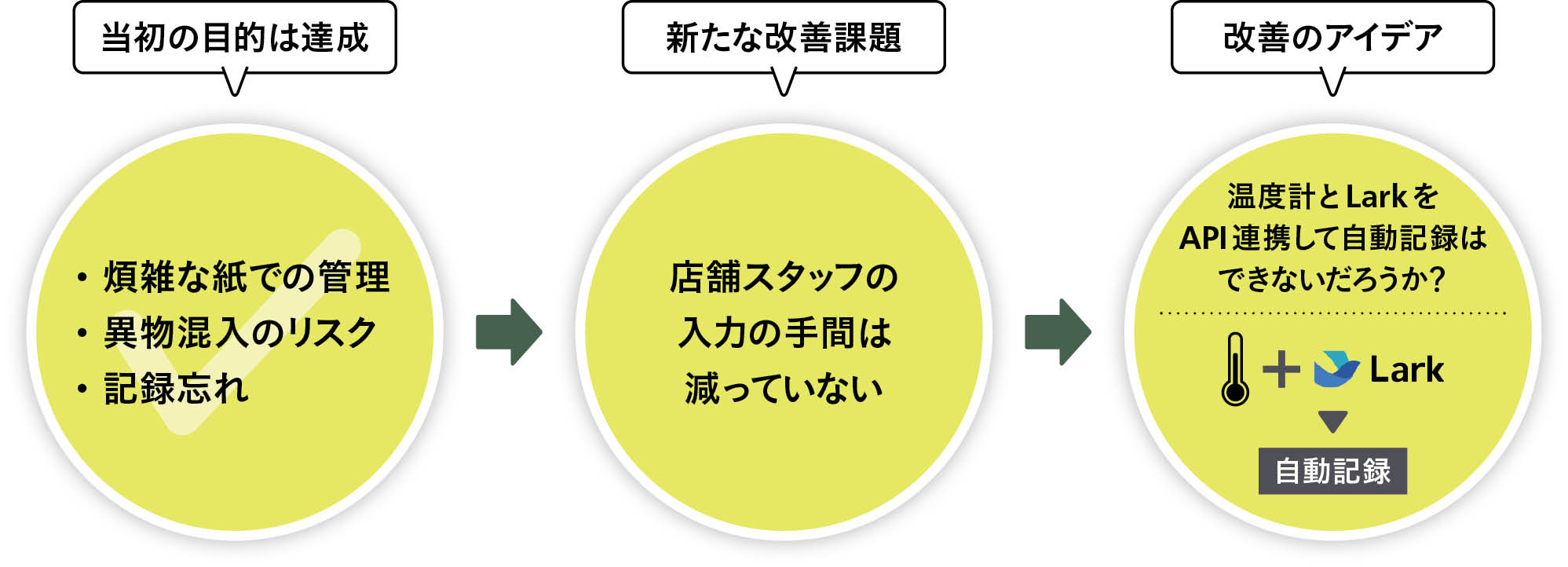

Larkを使い始めて実感する変化は、課題発見から具体的行動までのスパンが短くなったことです。例えば、先述の温度確認の記録システムについて言えば、記録システムにより当初の目的である紙での管理からの脱却は果たしたものの、店舗スタッフの負担は軽減されていません。この点、Larkの導入前からIOTの温度計を活用する構想はあったのですが、それがLarkを活用し始めたことでAPI連携を使った具体的仕様に結実し、温度計の選定等の次の段階へ移る後押しとなりました。

これには、私自身のLarkの習熟度に合わせ、課題発見時にすぐさま「Larkの機能を使えそう」と思えるようになったことは大きかったと思います。加えて、Lark側でも便利な機能が続々とリリースされており、相乗効果で加速度的に業務改善が進むようになりました。

IT化というと抜本的な変革を求めがちですが、私たちは一つの課題を着実に解決していくというスタンスを取ったことも良かったと思っています。直面する課題をクリアすることでその奥にあった課題が可視化され、より根本的な解決へと前進する好循環が生まれました。こうした手法を取れるのも、社内かつノーコードでの開発で、細やかな進行が可能であることが大きいでしょう。

最近では、レジ用ツールと連携した売上記帳システムや、醸造所の樽の所在管理システム等の開発を進めています。また、新店舗ではIOTを活用した新しいサービスを提供予定で、IOTはいまや業務改善にとどまらず、ビジネスそのものにも好影響を与えています。その始まりとしてLarkによるノーコード開発を知り得たことは、私たちが企業として成長する上でまさに僥倖だったと感じています。

表面化していた問題を解決したことで、より本質的な解決に近づいた一例。ノーコードツールに慣れることで解決方法のアイデアの幅も広がり、ノータイムで実行に移れることから、業務改善サイクルのスピードも格段に上がります