ここでは、Web制作者が把握しておきたいノーコードツールの全容と、全容を踏まえた活かし方について整理します。日頃の活動から、さまざまな企業のデジタル担当者をはじめ、制作者とも交流を持つ、一般社団法人ノンプログラマー協会の代表理事・高橋宣成さんに話をうかがいました。

- 高橋宣成さん

- 一般社団法人ノンプログラマー協会 代表理事 株式会社プランノーツ 代表取締役

https://non-programmer.or.jp/

1. ノーコードツールの全体像を把握する

Web制作系に限らずさまざまな種類が存在する

Web制作会社、Web制作に携わる立場の人たちが「ノーコードツール」と聞くと、主にWebサイト制作に関連するツール群を想像するかもしれません。現状の自社とノーコードツールの関わり方がどうであるかはさておき、世の中にはWeb制作系に限らず、多くのカテゴリでノーコードツールが存在しています。例えば、企業のデジタル担当者に「ノーコードで思い浮かぶツールは?」と質問をしたら、おそらくWeb制作関連ではないカテゴリのツール群を思い浮かべる人が多いと思います。

そもそもノーコードという言葉の定義が曖昧で、言葉を使う側の立場や属性によって、想定するツールが異なります。ここでは、世の中でノーコードと呼ばれるツールやアプリ、サービスについて、おおよそどういった種類が存在し、どのような目的で使われているのかを整理していくとともに、どの種類のツールに対してWeb制作者がどのように取り入れるといいか、を考えてみましょう。

ノーコードとは、通常、プログラミングで実現していたことをプログラミングなしに実現できることを指します。似た意味で、必要最低限のプログラミングが伴う場合にはローコードと呼ぶことが多いです。厳密には人や立場によって、ノーコードおよびローコードを意味する範疇には差異が出てくるもので、それは先ほども触れた通りです。

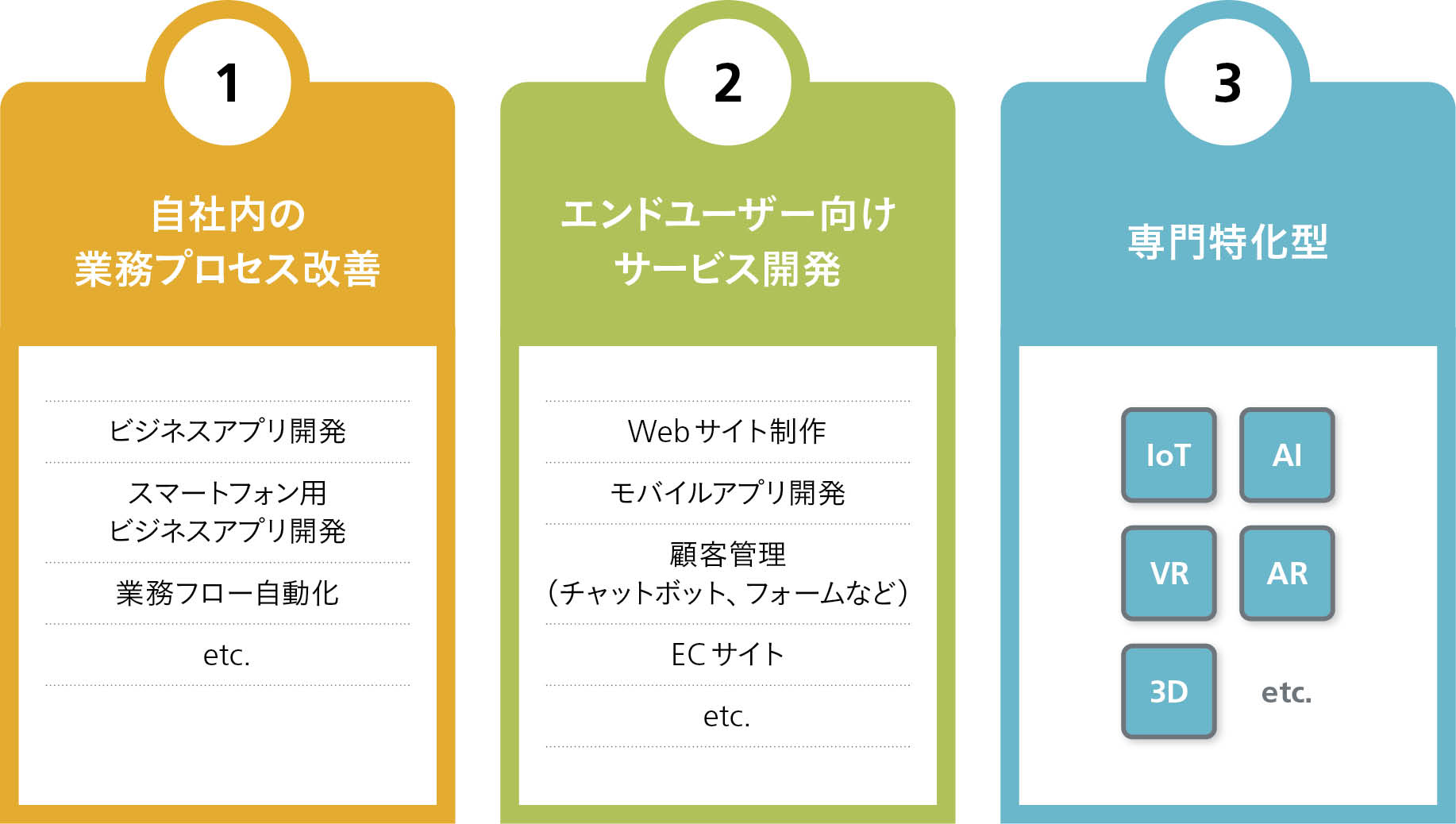

その前提を踏まえつつ、現在流通しているノーコードツールを俯瞰すると、おおよそ3種類に分けられます。1つ目が、自社の業務プロセスを改善するためのツール群(①)。2つ目が、エンドユーザー向けのサービスを開発するためのツール群(②)。3つ目が専門特化型で、特定の業種業態向けの支援ツール群(③)が挙げられます。

改めて、ノーコードツールの種類が多岐にわたっていることを理解した上で、現時点で自社がどのツールを使っているか、もしくは今後を見据えて知っておきたいツール群がどのカテゴリになるかを考えていきましょう。

全体を3種類に分けて把握する

では、それぞれの種類について、もう少し詳しく見ていきます。

広く一般的に「ノーコード」と言って示されるカテゴリが①でしょう。例えば、社内で使う業務アプリケーションの開発に用いられるツール群がそうです。Microsoftが提供する「Microsoft Power Apps」が有名(ただし、MicrosoftはPower Appsを「ローコード」と呼んでいます)です。同じような開発が可能でGoogleからリリースしているのが「Google AppSheet」です。国産ツールではサイボウズの「kintone(キントーン)」が有名です。ここに「Glide(グライド)」などのスマートフォン用業務アプリ開発も挙げられます。その他、業務フローを自動化するツール群も①です。海外系ツールですが、「Zapier(ザピアー)」が有名です。ここにRPA(Robotic Process Automation)も含まれてきます。

Web制作会社に馴染み深いのが②でしょう。Webサイト制作を支援するツール全般はここに該当します。広義で言えば「WordPress」のようなCMSがそうですし、ドラッグ&ドロップの操作で構築できる「Wix」や「ペライチ」など、最近だと「STUDIO」などもよく見受けます。他にはモバイルアプリ、チャットボットやフォームを開発できる顧客管理系、EC(D2C)系も②に該当します。

③は、Web制作会社からはもっとも遠いカテゴリでしょう。例えば、IoTやAI、もしくはVRやAR、3D開発用のツール群です。他に、ソフトウェアやアプリケーション開発のテスト業務を支援するテスト自動化ツールも挙げられます。③は、すでに知見を持ち実績があるか、新ジャンルへの業務開拓の意思が強い人ほど、利用の検討が出てきそうです。

Point❶

ノーコードツールは、Webサイト制作に限らず、多岐に存在する。

Point❷

全体を3種類に分けて、各ツール群を理解。「自社はどのツール群と関係があるか」を確認する。

ノーコードと呼ばれるツールは、Web制作関連以外にも多岐に渡って存在し、今日に至って膨大な数があります。ノーコードツールやノーコード対応のアプリケーションに絞ると、上の3種類(①~③)に分けられます

2. 「業務プロセス改善」系ツールでできること

Web制作会社は自社で導入して知見を蓄積

ここからは、Web制作会社の観点から、どのようなノーコードツールを用いて具体的にビジネスの拡大、業務領域の可能性を広げられるかを考えます。ここでは、より実務で利用を想定しやすい①と②について言及します。

①について、Microsoft Power Apps、Google AppSheet、kintoneなどのビジネスアプリで言えば、データ管理を一元化したいニーズに応えられるツール群と言えます。例えば、Microsoft Excelファイルで管理する社内データを、不特定多数の社員に配布されていた場合、「どのファイルの、どの状態が最新で正しいデータなのか?」がわかりません。逆に、特定の担当者にファイル管理を依存した結果、担当者の退職とともに肝心なデータ管理ができなくなる危険性もあります。他にも、データをGoogleスプレッドシートで管理しながら、編集などのアクセス権限を指定していないと、内容が勝手に改変されるリスクが生じます。

こうした管理上の事故や属人化を防ぐのに①のビジネスアプリが有効です。例えば、顧客リストや日報、ワークフローといった代表的なものは、アプリ側でサンプルが用意されていたりするので、ツール導入後に即活用も可能です。

一方、業務自動化ツールであれば、決まったワークフローの自動化に便利で、社員へのリマインドメールによく活用されています。例えば、毎月末の経費精算で、未対応の社員に向けてリマインドメールを自動送信する仕組みをつくれれば、経理担当者の負担軽減策につながっていく、というものです。

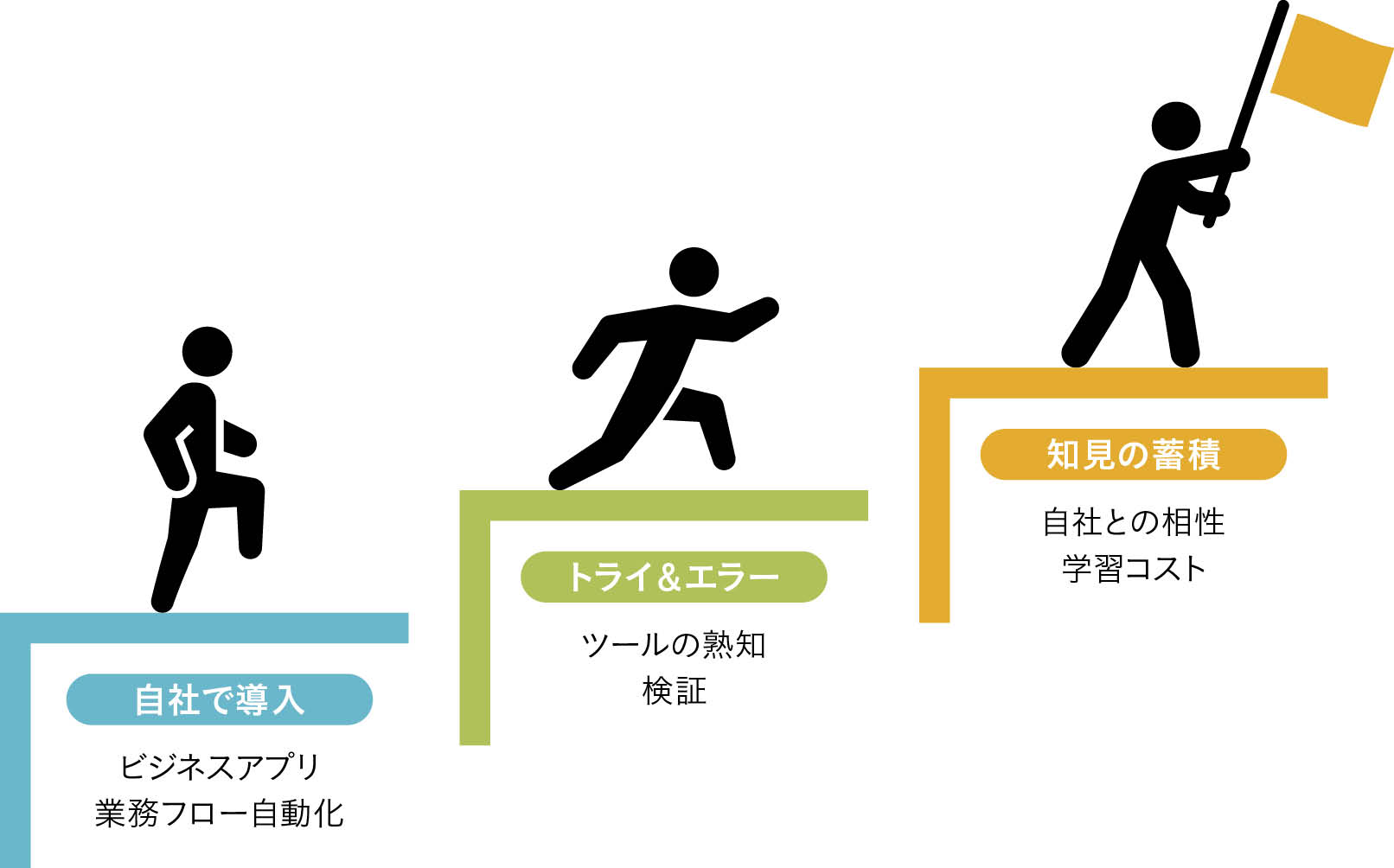

これらをWeb制作会社の立場で考えると、まずは自社内で各ツール群の導入と活用をオススメします。データ管理の問題は、業種業態を問わず共通していますし、取り入れやすいはずです。もしくは、業務フローの自動化で言えば、社内業務のタスクの中で、対象にできるフローがないかを検討します。社内で導入して実際に使ってみることで、①への知見を貯めていくのです。

自社でビジネスアプリや業務フロー自動化に関するノーコードツールを導入し、知見を蓄積。各種ツールが自社に適しているかを見極め、その上でクライアントへの提案にもつなげられそうかを判断するといいでしょう

事業領域をどこまで広げる?ツールの導入支援は一案

実際に自社で活用した上で、①を自社での利用に止めるか、クライアント案件にも活用できるかを判断するといいでしょう。自社での使いこなし度合いによって、業務拡大につながるツール群かどうかを見極めるわけです。

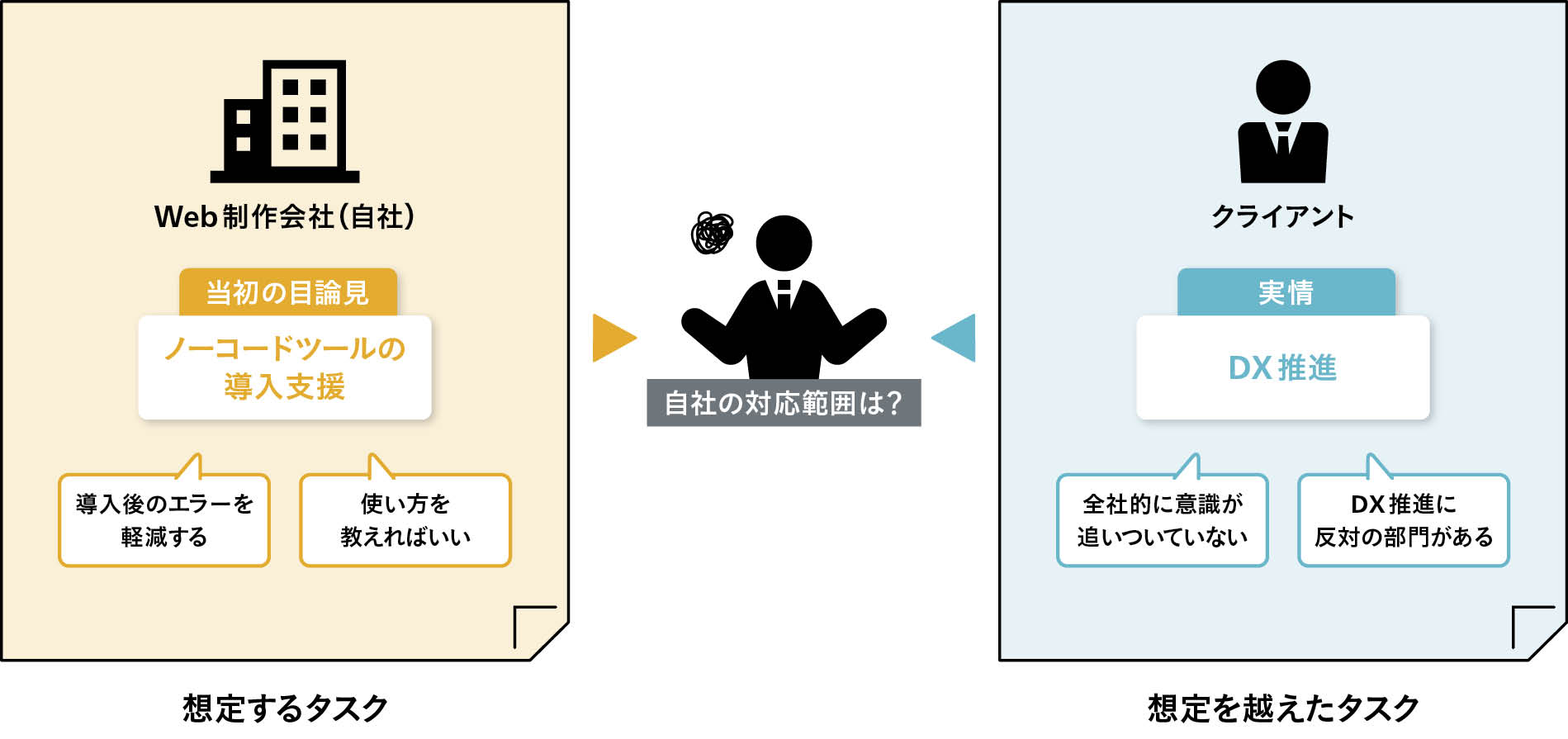

Web制作会社の現場で言えば、クライアント側のタスク管理などに「ノーコードツールの導入」を提案することは、検討に値する一案です。そもそもの案件がWebサイト制作であっても、案件をきっかけにクライアントのデジタル環境などにも提案する働きかけは、相手との関係性次第ながら、無理なことではないでしょう。少なくとも、情報提供自体はプラスに受け取ってもらえる可能性が高く、どの水準でどれほどの関わり方をするかの判断も出てきます。

というのも、ノーコードとはいえ、各ツールの使い方を習得するには一定の学習コストが生じます。非開発者が取り組むとエラーが出やすいのも確かです。その点、プログラミング経験が豊かな制作者は習得までの学習コストも小さく済み、より中身を理解しながらツールを使いこなしやすいはずです。Web制作会社が、自社で蓄積した知見を踏まえ、クライアント環境への導入支援を行うことは、現実的な施策と言えます。

もちろん、そう都合よくは進まない側面もあります。こうした話は、クライアント環境のDX推進にもつながるからです。つまり、クライアント側のマインドセットを変えるなど、単純なツールやアプリ導入の支援にとどまらず、組織改革に踏み込む形になります。「ツールの使い方を教えます」といった範疇を越えて、どこまで自社が事業領域を広げてコミットするかを決断しておく必要があります。

Point❸

自社で実際にツールを導入して検証を重ね、知見を貯めておく。

Point❹

ノーコードツール導入支援の先にDX推進あり。自社事業としてどこまで対応するのかは要検討。

クライアントを対象に想定していると、ツール導入支援の先にあるDX推進を見据える必要も出てくるでしょう。その際、実際に自社がその範囲も含めて対応が可能なのか? 本業の事業領域拡大にもつながるだけに、慎重に判断する必要があります

3. Web制作系ツールの使いこなし方

自社の強みを見極めてどのツールを使うかを選ぶ

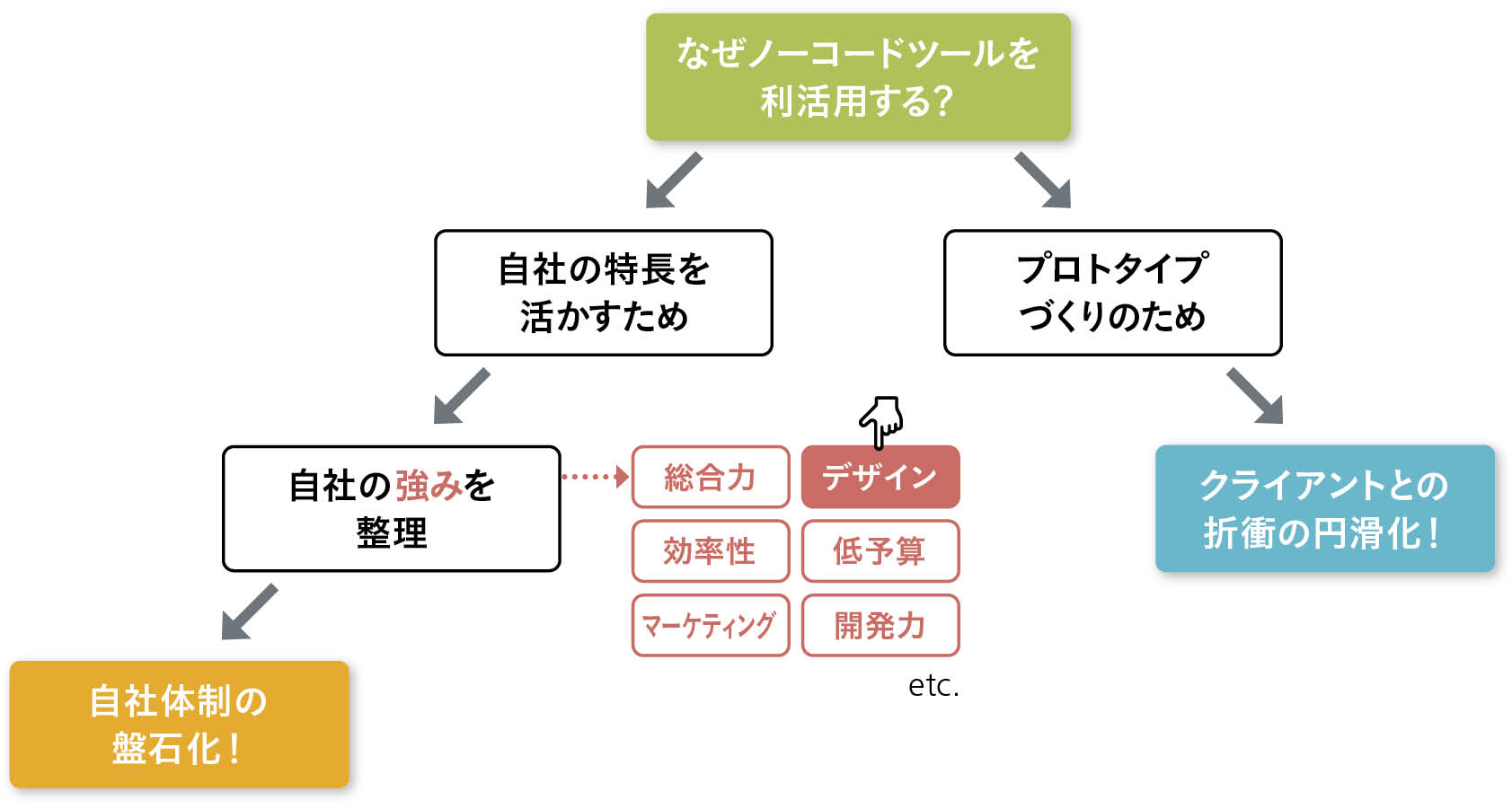

続いて②では、Webサイト制作を支援するツールをはじめ、各ジャンルが存在します。ここで考えたいのが、Web制作会社として、これらのツールをどういう観点で導入するかです。これは自社の強みをどこに置くかにもかかわってくるでしょう。

特にクライアント案件であれば、採用するツールそれぞれについて、クライアントへの説明が必要です。ノーコードツールを使うかどうかで何がどう変わってくるのか? クライアントの多くは、利活用の有無について、説明されないと事情がわからないので、自社がどういう判断で導入を決めているかを、明確にしておく必要があります。

Web制作会社からすると、さまざまなWeb制作を支援するツールは、自社にとって武器にもなれば、ライバルにもなります。例えば、自社の強みをデザインに置くなら、デザイン性の高いWebサイト構築を優先した実装になるため、ノーコードツールの使いどころが限られてくるかもしれません。もちろん、無理して利用する必要もありません。一方で、予算が限られている小中規模の案件であれば、ノーコードツールをうまく導入することで、抑制した予算内で効率的な制作が可能になるかもしれません。

別の観点も見ていくと、ノーコードツールによってプロトタイプをつくりやすいメリットがあります。クライアントとの折衝の中で、ヒアリングだけでは十分にニーズを拾いきれない場面も出てきます。プロトタイプというモデルがあることで、ヒアリングでは出てこない気づきを引き出せたり、「本当はこうしたい or こうしたくない」といった希望の確認がしやすくなり、行き違いの防止にもつながります。そのためにノーコードツールを使う価値は小さくないでしょう。

総じてノーコードツールの導入は、自社の得意分野や案件との関係性と密接にかかわります。自社がきちんと責任を持てる取捨選択を行い、使うのであれば、Web制作側がしっかりと使いこなせることが求められます。

自社の特長を理解し、自社の体制を最適化する手段の1つとして、各種ノーコードツールを利活用。予算や効率の観点からも重要な使いどころについて、クライアントの納得を引き出しながら導入するのが理想です

ノーコードツールは便利だが万能ではない

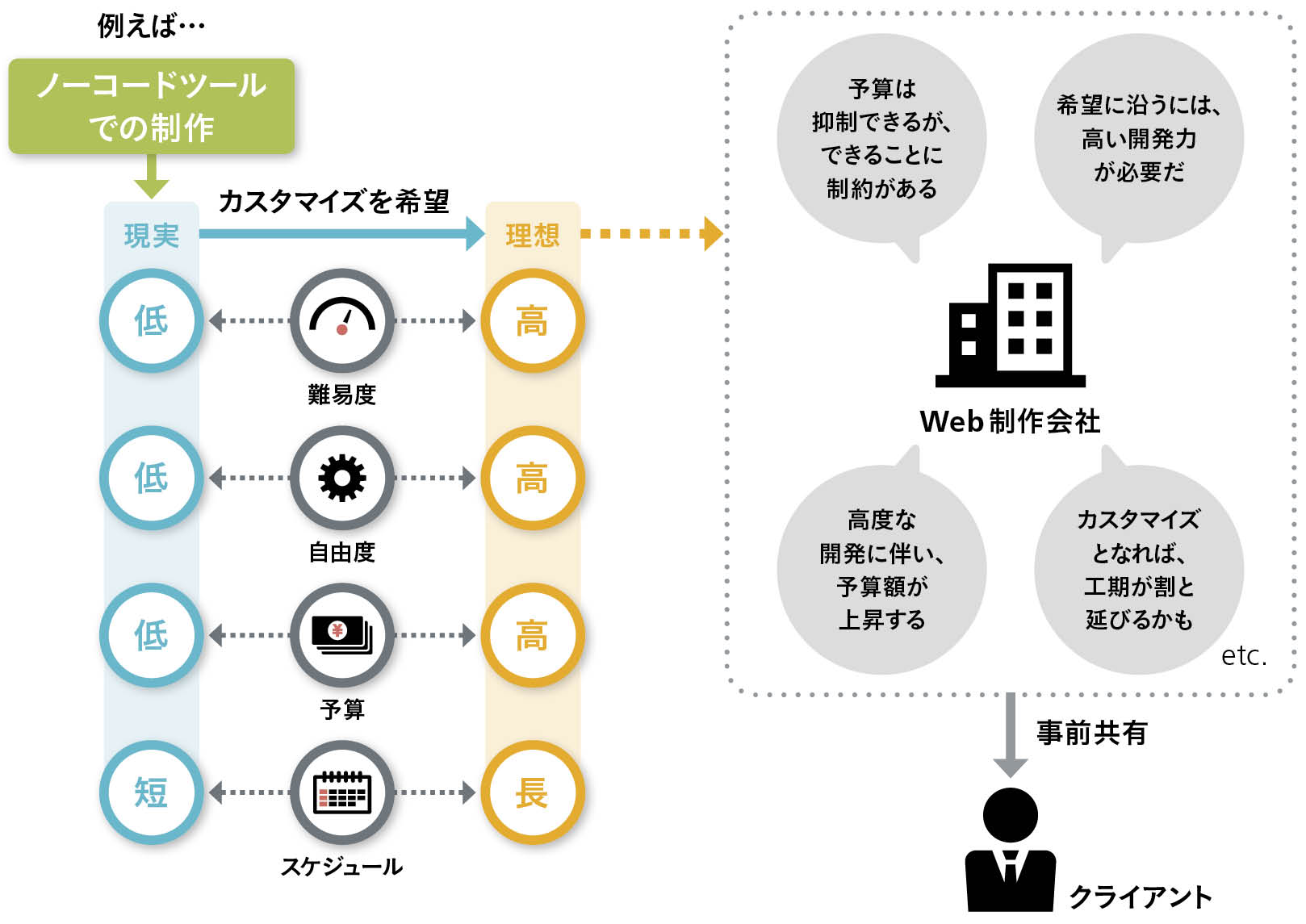

最後に忘れてならないのは、ノーコードツールの難易度と自由度はトレードオフ(両立しない)という点です。特にクライアント案件では、クライアントの承諾や納得を引き出して初めて導入、と考えるべきです。

Web制作に任意のノーコードツールを導入すれば、ノーコードで効率的にできる半面、デザイン性や機能面で思い通りにならない点が出てくる可能性があります。そこに新たな要望が加わると、制作側に思わぬ大きな負担や高い技術力が必要となり、想定以上の予算や工期も生じかねません。その意味でも事前のツールの熟知は必須で、「できること」と「できないこと」をあらかじめクライアントと共有すべきです。

また、異なるノーコードツールの導入が増えるほど、ツール管理にもリスクが生じます。導入ツールが存在し続ける保証がないからです。無償ツールであればメンテナンスを含めて、常に自社対応が可能かを検討すべきですし、リスクヘッジを考えて有償ツールを採用する選択肢や、ツールに頼らない構築という判断も含めて、与えられた条件で、適切に選ぶ必要があります。

これらから言えるのは、1つがノーコードツールの導入は数が増えるほどリスクも高まるので、要所を押さえて導入すること。もう1つが、継続性や将来性を考慮すると、メジャーどころのサービスを選ぶとリスクが回避しやすいことです。両者とも厳守ではありませんが、決断に伴うリスクや責任を忘れないことです。

昨今、生成AIが台頭し、各種ツールの機能にもAIが入り込んできています。技術の進化や時流に十分な注意を払いながらの選択が求められます。

Point❺

Web制作会社としてのポジショニングを明確化して、採用するツールを選び、使いこなすこと。

Point❻

クライアントへの事前説明を徹底し、行き違いを回避すること!

ノーコードの利活用には、当然デメリットや思い通りにならないことも伴います。当初の希望と譲れる条件を天秤にかけながら、クライアントの理解を十分引き出しつつ、案件を進めることが大事です