ここ数年でよく耳にするようになった「ノーコード」。コードを使わずにWebサービスを構築できる手軽さから、今やITに詳しくない人にも浸透しつつある単語です。ではなぜノーコードブームは起きたのか。その理由を紐解くため、誕生から世間に広まるまでの流れを振り返るとともに、今絶対に押さえるべきトレンドツールなどもご紹介。2023年の最新ノーコード事情に迫ります。

教えてくれたのは…

- 安藤 昭太さん

- 合同会社sowacana代表 ノーコード推進協会理事

ノーコードの歴史

1.ブームのきっかけはブログ記事

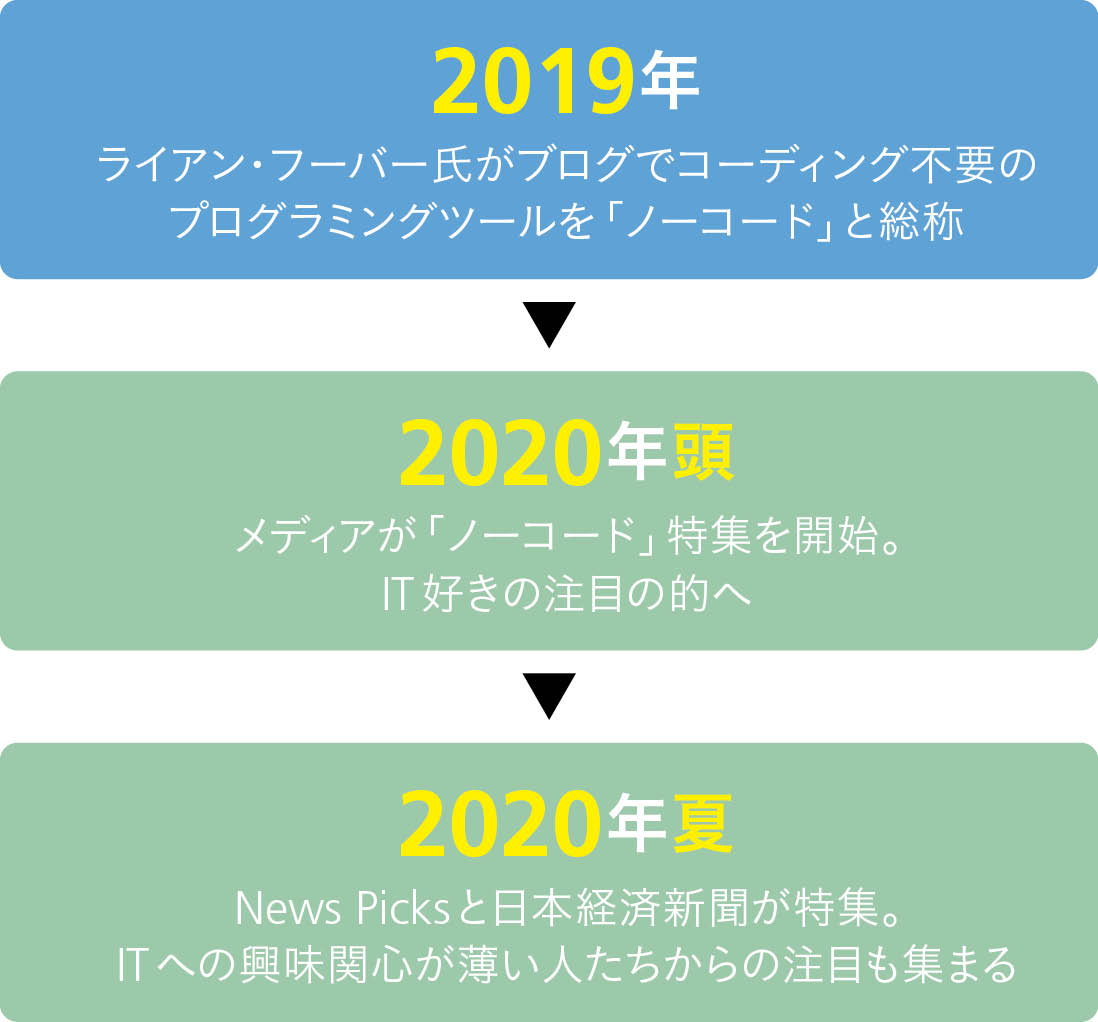

初めてノーコードという単語が使われたのは2019年。世界最大のプロダクト紹介サイト「Product Hunt」の創業者であるライアン・フーバー氏が書いた、ノーコードツールの紹介ブログでのことでした。コードを使わずにWebサービスをつくることができるツールは以前からあったものの、それらを彼がノーコードと総称したのです。

2020年になると各国でノーコードという単語とともにツールや使い方を紹介する記事が出始め、ITに興味関心のある人々の注目の的となりました。そして同年夏、日本のノーコード市場に大きな転機が訪れます。国内最大規模の経済ニュースプラットフォーム『News Picks』や『日本経済新聞』など大手メディアが次々とノーコードを特集。これをきっかけに特別ITに詳しくない人たちの間にも広まっていきました。

日本のノーコードブームの流れ

2.コロナ禍がブームを後押し

ノーコードが波に乗り始めた2020年は、コロナ禍でDX化が急務となった時期。オンラインショップやタブレットを使った非接触型の接客など、Webサービスを使ったビジネスに移行する流れになっていました。外部のシステム開発会社に依頼する企業も多かったものの、依頼が集中しパンク状態になるシステム会社もちらほら。そんな状況の中、低コストでWebサービスを内製化できるノーコードが登場したため、重宝されました。

3.初めはおもちゃ感覚で使われていた!?

ブーム当初、特に重宝されたのがWebサイト制作や新規事業のプロトタイプ作成においてでした。

Webサイト制作に人気だったノーコードツールは「STUDIO」と「ペライチ」。フリーのデザイナーがこれらを使って一人でWebサイト制作をするケースが増えました。

一方、ノーコードツールを使ったWebシステム構築はユースケースが少なく、最初はおもちゃ感覚で「Bubble」「Airtable」「Glide」などを触り、何ができるのかを試す期間が続きました。唯一すぐに活用されるようになったのが、新規事業のプロトタイプ作成です。例えば2020年はコロナ禍で店内飲食がしづらくなり、テイクアウト可能なお店をまとめたサービスがあちこちで始まりましたよね。実はそれらの多くはGlideで作成したもの。完璧でなくてもいいから早くローンチしたいというケースにノーコードはうってつけでした。

ノーコード市場の今

4.近年はツールの独自性が重要に

2021年に入るとベンダー各社が「ノーコード」という単語とともにCMを打ち出し始めました。最初は話題性のある単語に世間の注目が集まりましたが、2022年頃にはツールが乱立し、やや飽和状態に。というのもブーム当初は「ノーコード=コードを書かずにプログラミングできるツール」という認識でした。しかしSaaS※が複数サービスを連携させてバックオフィス業務などを一元化できるサービス(API連携)を始めると、難しいコードを書かずにシステムを構築できることから、API連携もノーコードの一種へ。ノーコードに分類されるツールの数が劇的に増え、2022年から2023年はツールのオリジナリティで世間の注目を集める流れに変わりました。

※メールやストレージ、グループウェアなどインターネット経由で利用できるサービスのこと。Gmail、Yahoo!メール、Google Drive 、Dropbox、Google Workspaceなど。

ベンダーの販売戦略の変化

5.日本は元祖ノーコード先進国!

先ほど、ノーコードブームは世界同時に起きたと述べましたが、実は2020年頃まで日本は活用面において世界のノーコード市場の先頭を走っており、前例のない使い方や事例などを次々と出していました。ところがノーコードの定義が変わりツールの種類がどんどん増えると、諸外国のほうがうまく使いこなせている分野が出てくるように。その結果、現在は各国がそれぞれの得意分野でノーコード市場を引っ張る状況になっています。

6.低コストでDXを実現できるため自治体との相性抜群

ここで日本におけるノーコードの導入状況についてご紹介します。私はノーコード推進協会の理事を務めており、これまで多く事例を見てきました。その結果、特に相性がいいと感じているのが自治体です。役所ではまだまだ申請や処理の多くが紙ベースで行われている印象がありますよね。DXが急務な一方、予算が限られているので大掛かりなシステム導入がしづらいという実情も…。その点、低コストでDXを実現できるノーコードは都合がよく、活用する自治体が増えているのです。

一般企業は各社でDXに対する温度感がちがうため相性の良し悪しは一概には言えません。ただ、DXを進める意思があるもののIT人材が不足していてゼロから内製化することが難しい企業の場合は、高確率で活用が検討されています。

7.2025年には新規アプリの7割がノーコード・ローコードへ

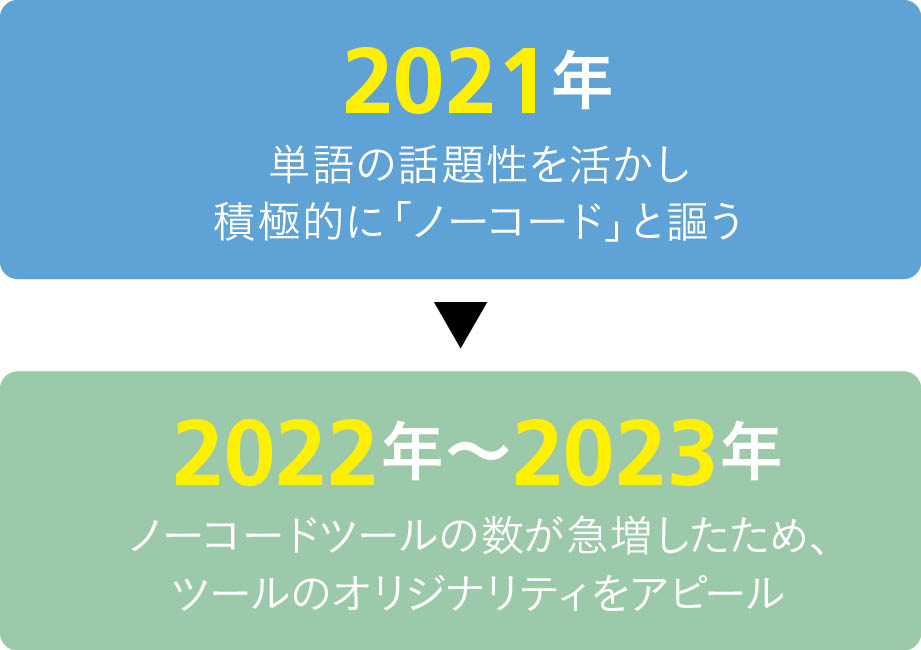

アメリカのITアドバイザリ企業Gartnerは、今後も世界のノーコード市場は拡大し続け、2025年までに企業が開発する新規アプリケーションの70%はノーコードまたはローコード※を使ったものになると予測しています。国内についても、アイ・ティ・アールの調査では2026年度のノーコード・ローコード開発市場規模は1,300億円を超える見込み。時流に取り残されないためにも、ノーコードを活用しない手はありません!

※すべての作業においてコーディング不要のノーコードに対し、ローコードは一部コードを必要とするツールを指します。

ローコード/ノーコード開発市場規模

ベンダーの売上金額を対象とし、3月期ベースで換算。2022年度以降は予測値

2023年のトレンドツール

8.今、注目すべきは古参ツール

日夜さまざまなツールが開発されていますが、今チェックすべきはローンチから数年が経った古参ツールです。というのもブーム当初は「ノーコード」と謳っているだけで興味を引くことができ、今よりも資金が集まりやすい状況でした。そのため2020年頃は安定性や機能性に不安があったツールも、当時集めた資金をもとに数年で桁違いの進化を遂げています。

また、ユーザー側のリテラシー向上も大きく影響しています。ローンチから2、3年が経ち、使い方の紹介ブログや機能の解説動画が増加。有意義な情報を得やすくなったため、数年前は使いこなせなかった方も今なら便利に使えるかもしれません。ここでは最近のトレンドツールを2つご紹介します。

9.手軽にシステム連携Make

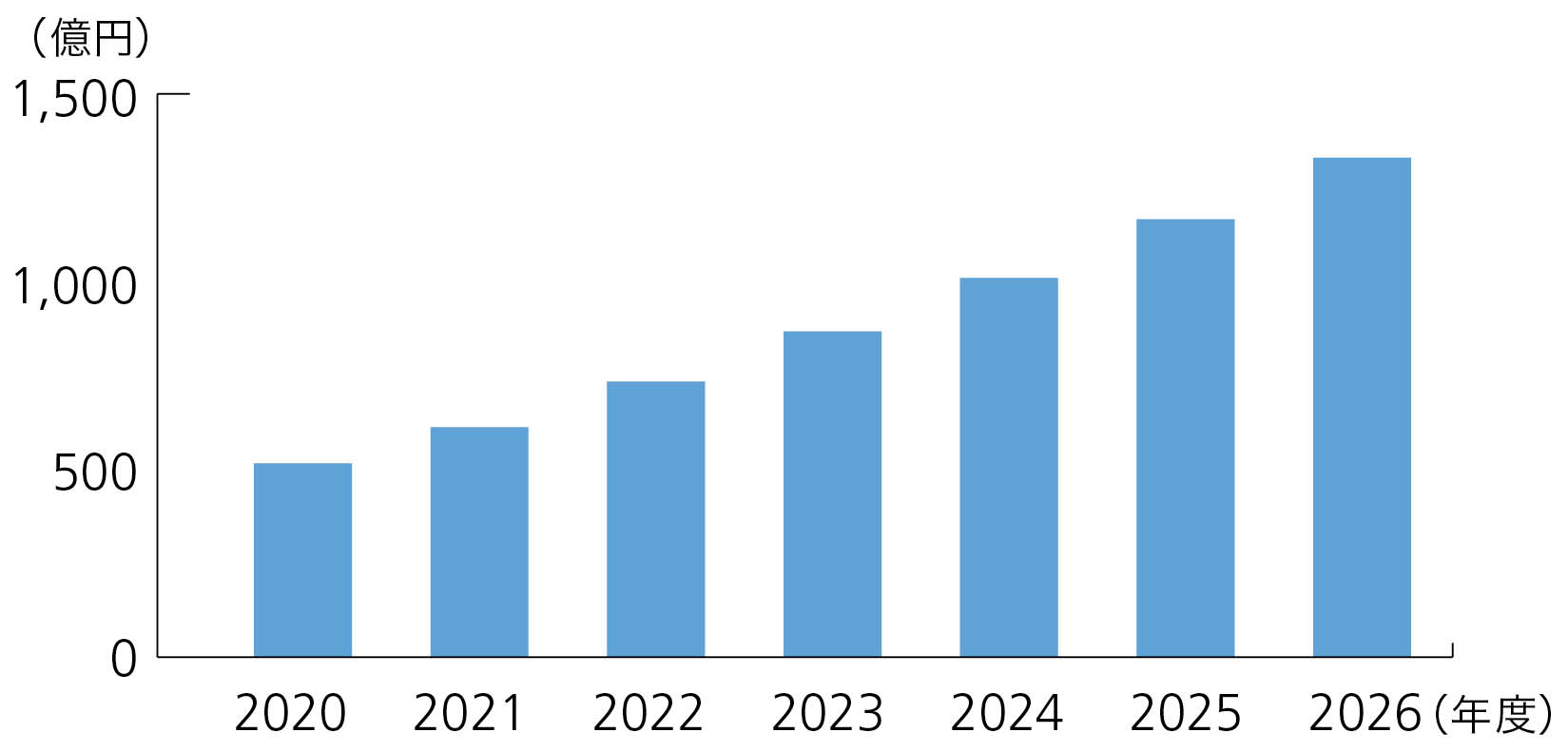

まずチェックすべきは2016年に開発された「Make」です。さまざまなアプリやサービスを連携させることで、業務の自動化を実現します。例えばDropboxにファイルが追加されたらSlackで通知してもらう、Gmailでメールを受信したらGoogleスプレッドシートに本文を転記してもらうといったことが可能に。最近だとLINE上でChat GPTが使えるサービスがありますよね。それもMakeなら約10分でつくることができます!

「Make」の機能

10.高品質のアプリがつくれるFlutterFlow

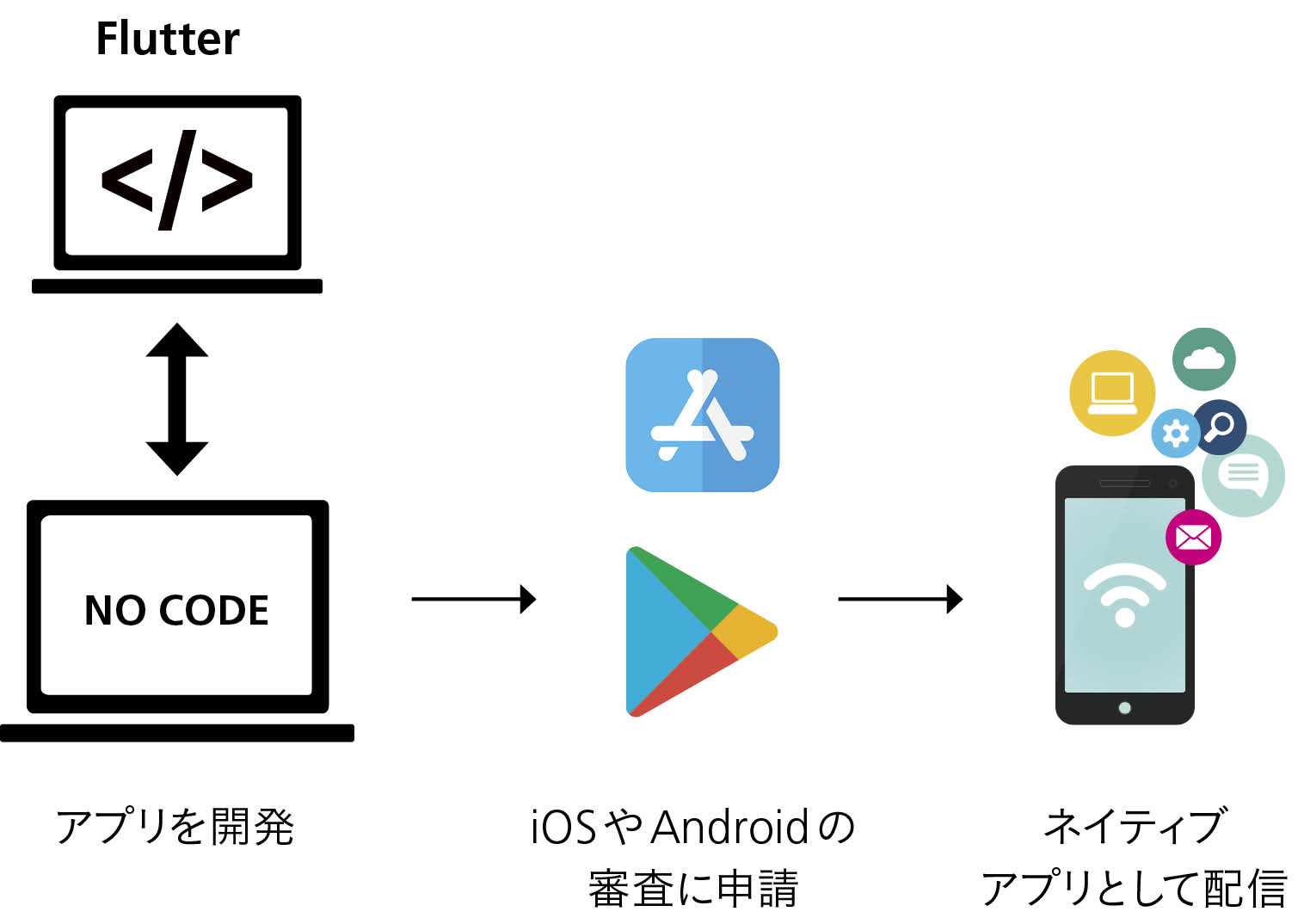

「FlutterFlow」はApp StoreやGoogle Playなどアプリケーションストアで購入するアプリ、いわゆるネイティブアプリを作成できるツールです。他にもアプリ開発できるノーコードツールはありますが、実はiOSやAndroidの厳しい審査に引っ掛かってしまうものも少なくありません。FlutterFlowは「Flutter」というネイティブアプリのプログラミングツールをそのままノーコード化しているので、スクラッチ開発したアプリと遜色ない、審査に強いアプリができあがります。

「FlutterFlow」の機能

11.今後も見逃せないノーコード市場

ここ数年で諸外国のノーコード市場が劇的に広がったため、最近は海外製のツールにしかない機能もちらほら。しかし日本人ユーザー向けに日本語対応したツールも増えてきているので、試しに一度使ってみてはいかがでしょうか。ノーコードユーザーがもっと増えれば、日本製のツールも機能が強化されていくこと間違いなし! より有意義に使うためにもしっかりと動向を追っていきましょう。