動画は撮影のセンスや映像の品質が重要と捉えている人は少なくありません。しかし、Web動画にその常識は当てはまりません。視聴ユーザーが求めているものをデータから読み解くことでどのような動画が効果的であるのかが自ずと見えてくるのです。

Web動画ビジネスの現状を数字で知る

動画を企業のプロモーション活動の中心に据える動きが、近年ますます加速しています。そして、その中心が動画共有プラットフォームの「YouTube」です。月間約20億人のユーザーがアクセスし、1日の総視聴時間は10億時間以上に及ぶなど、グローバルで圧倒的なシェアを誇っています。

YouTubeを筆頭にした動画共有サービスは、日本人の生活の中にも浸透しています。平成28年度の情報通信白書の調査によると、年齢が高くなるほど利用率が下がる傾向にあるものの、全体の平均で74.5%のユーザーがYouTubeなどの動画配信サービスを継続的に利用したい意向を示しています。

「動画視聴ユーザーが増えている一方で、SNSや動画配信・共有サイトの信頼度は約11%とテレビの62%より低い傾向にあります。YouTube活用を検討している企業の担当者は、まずそうした全体像を理解する必要があります」と動画マーケティングのスペシャリスト、木村健人さんは語ります。

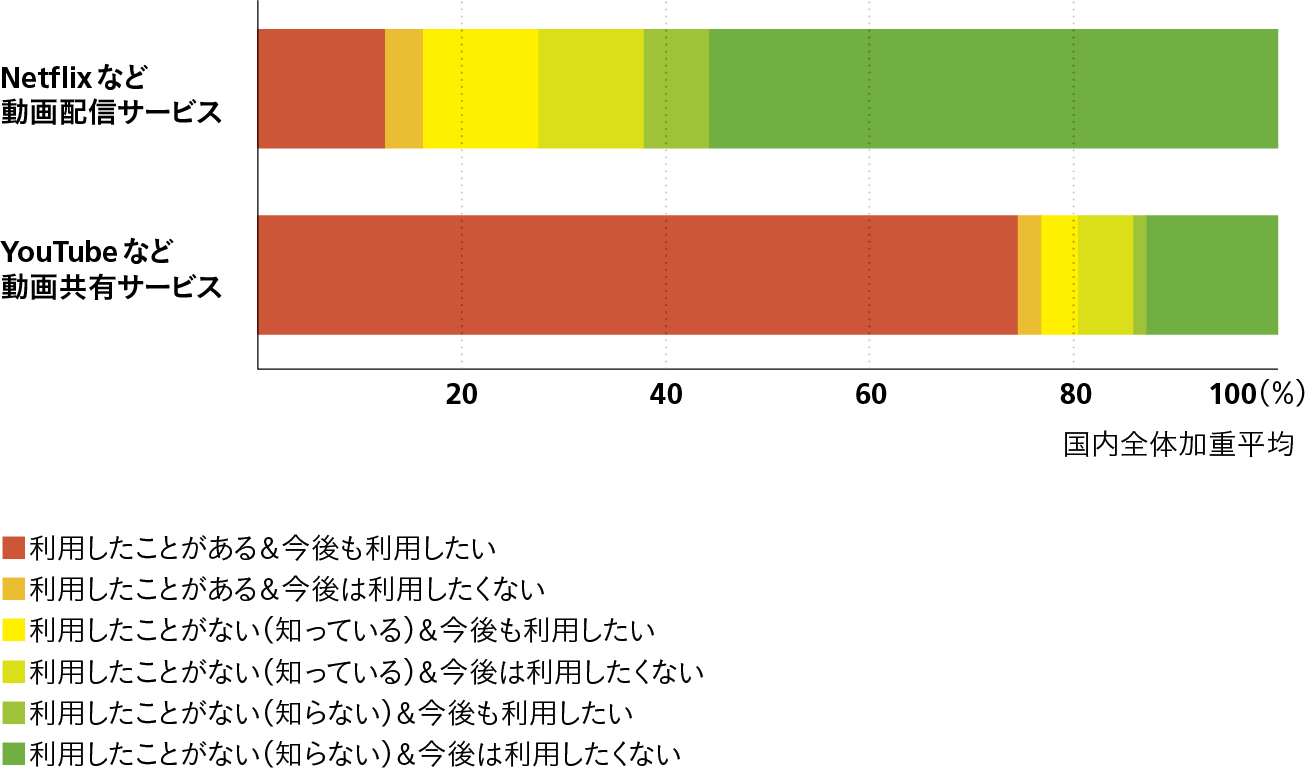

動画共有サービスの利用状況

総務省の「平成28年度版 情報通信白書」によると、YouTubeなどの動画共有サービスは20歳代の利用者(n=200)が88.5%ともっとも高く、60歳代までの全体加重平均でも継続意志ありが74.5%と、Netflixなど動画配信サービスと比べて高率です。

モバイル動画で商品を発見・購入する

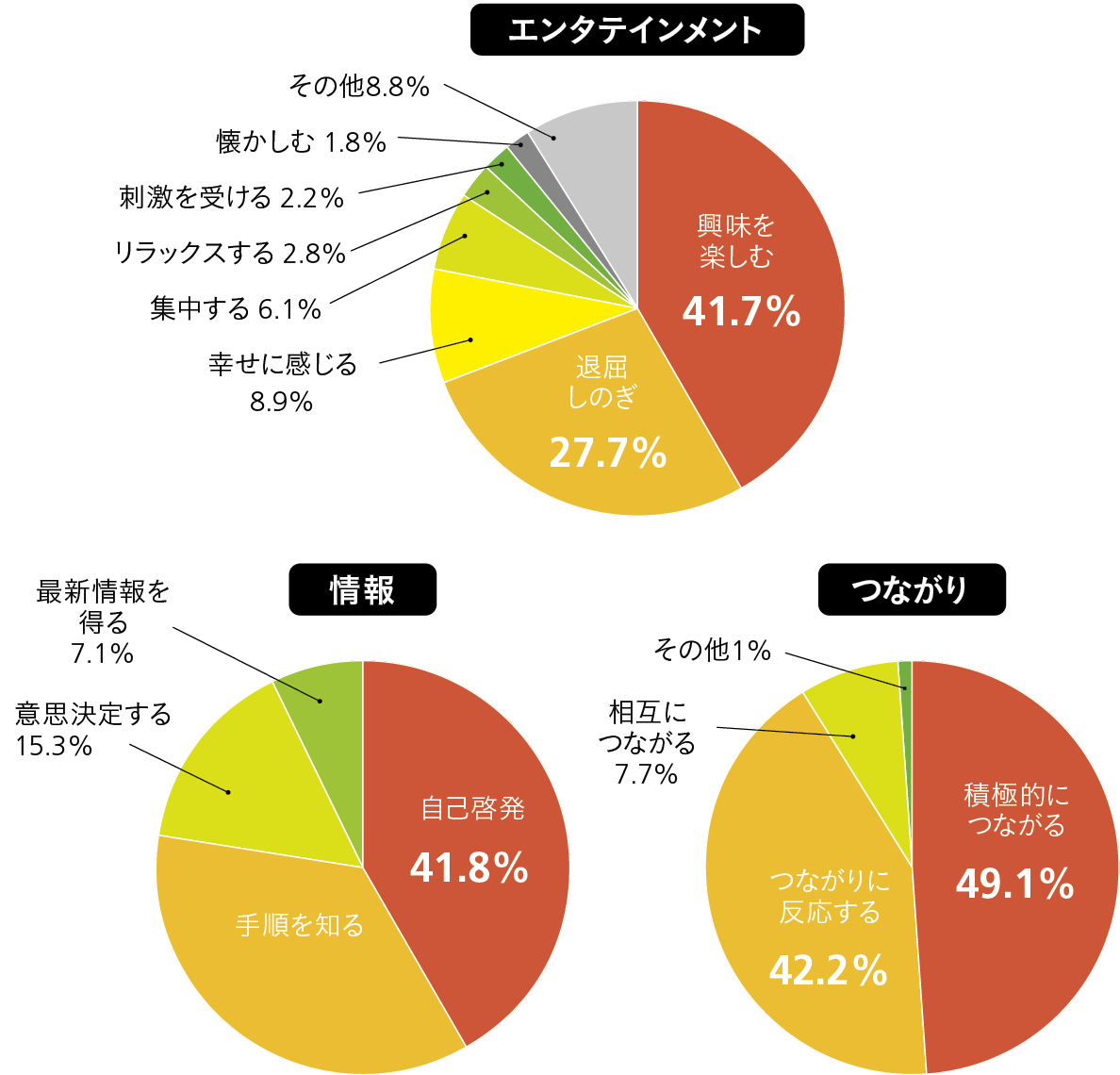

そして、YouTube視聴ユーザーはテレビ視聴者とは異なる目的で利用している傾向があることがGoogleの調査などで判明しています。特にスマートフォンなどモバイルユーザーは、場所や時間帯に縛られず生活のあらゆるシーンで動画を視聴する傾向があり、主に「エンタテインメント」「情報」「つながり」という3種類の動機で利用していることが判明しています。

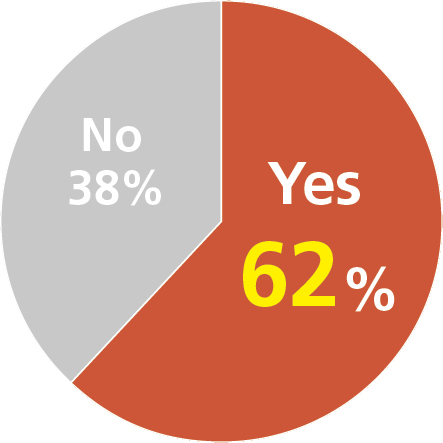

「90%以上のYouTube視聴ユーザーが新たな商品やブランドの発見のために利用していますし、動画の内容を購買決定の参考にしているユーザーは約68%にのぼります。特に商品やサービスの使用感をわかりやすく伝える『レビュー動画』が求められる傾向が高まっています」

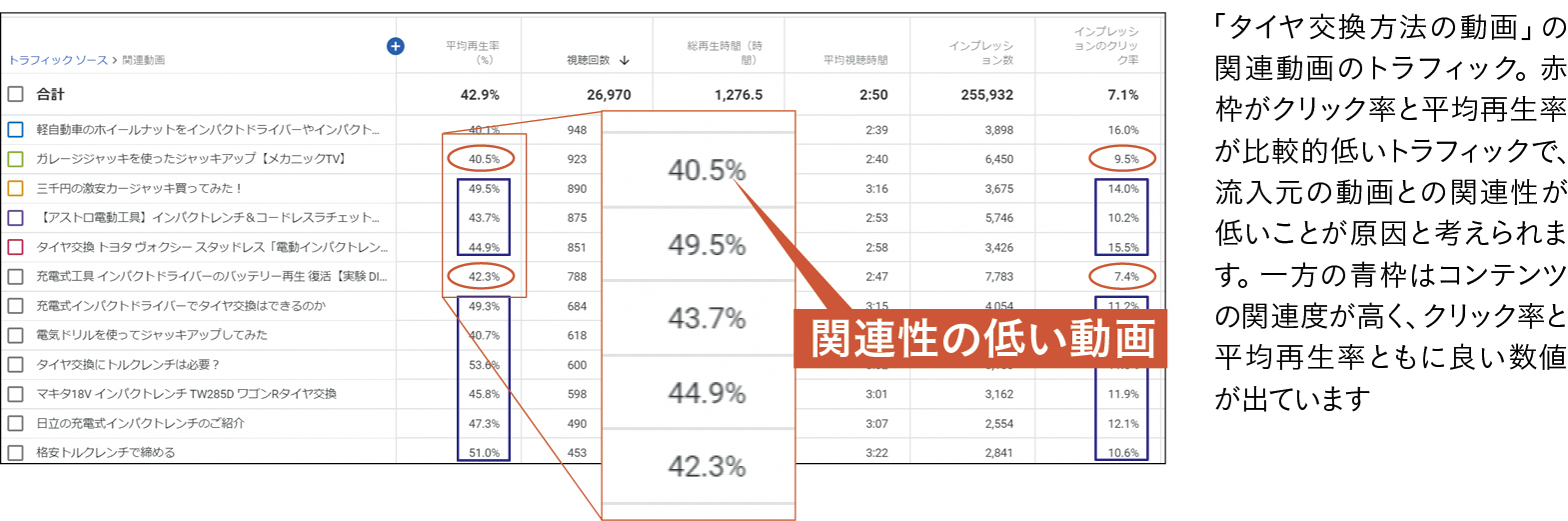

また、ユーザーがそのレビュー動画に到達するまでの経路もYouTubeでは独特です。従来のWebサイトのような検索キーワードによる流入とは別に「関連性の高い動画」から流入し、動画を相互に移動する傾向が見られるのです。YouTubeでは、この動画間の回遊を促すためのアルゴリズムが導入されています。

「YouTube活用を検討している企業の担当者は、まず、こうしたユーザーの動機やサイト内での動き、YouTube側が提供する仕組みを理解してから動画制作に取り組む必要があります」

動画視聴ユーザーの行動特性を知る

Googleによるモバイル端末でのYouTube視聴の目的調査データ。「楽しみたい」「学びたい」「共有したい」というモチベーションが強いことがわかります 出典:MobileHCI.「YouTube Needs: Understanding User's Motivations to Watch Videos on Mobile Devices」(2018)より作成

米国のミレニアル世代(18歳~34歳)の85%が動画の視聴後に製品やサービスを購入した経験を持ち、62%が動画で伝えることを重要視しています 出典: Brightcove Inc.「2018年版動画マーケティング調査」より https://www.brightcove.com/en/company/press/new-research-brightcove-finds-video-content-impacts-product-and-service-purchases-particularly-

企業のYouTube活用と効果測定の考え方

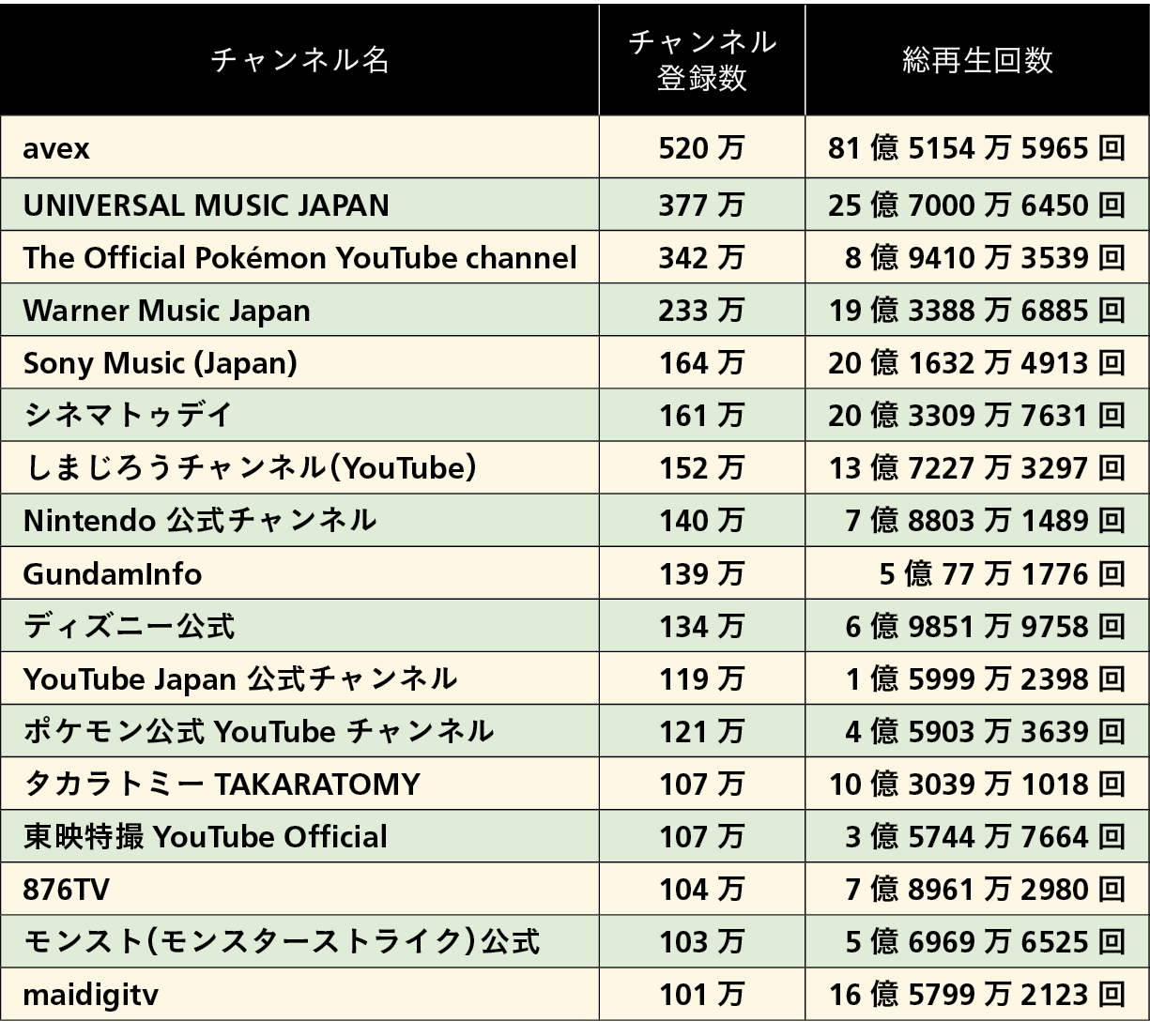

企業公式の「YouTubeチャンネル」は、すでに国内でも多く開設されています。チャンネル登録数が100万を超える企業ランキングでは上位に音楽や映像のメディア企業が占める一方で、近年は製造業や食品などそれ以外の業種の参入も進んでいます。後発の中小企業であっても、商品やサービスのレビュー動画を中心に積極的に公開していくことで、チャンスをつかむ可能性が残されていると言えるでしょう。

なお、YouTube視聴ユーザーは「内容の品質」そのものよりも自分の興味・関心を1.6倍重視し、テレビCMのように有名俳優が出演しているかどうかよりも自分の興味・関心を3倍重視する傾向があります。

「レビュー動画は一般ユーザーより専門知識のある人の解説のほうが信頼され、ユーザーの納得感が得られやすいです」

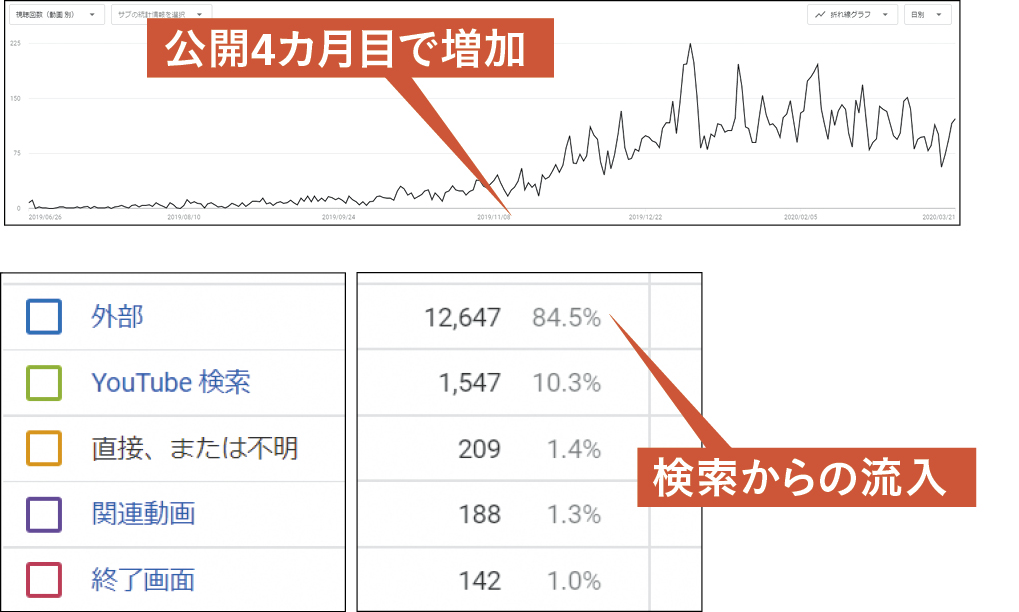

また、YouTubeでは、視聴回数や総再生時間、再生率やインプレッション数などの視聴データと、関連動画やYouTube内検索などの視聴トラフィックを「YouTubeアナリティクス」で把握できます。

しかし、効果測定時に視聴回数のみを指標とするのは危険だと木村さん。

「視聴回数には動画広告の再生数もカウントされますし、外部Webサイトでの再生ではユーザーデータを取得できません。効果の測定や改善には、流入経路の傾向やインプレッションに対するクリック率、平均再生率などを参照し、視聴状況全体を把握する必要があります。数字の背景にある視聴者のニーズを把握し、アルゴリズム・チャンネル・動画コンテンツの最適化をそれぞれ段階的に図っていくのがおすすめです」

企業のYouTubeチャンネル利用状況

Web動画の効果測定を考える

動画の効果を高めるには

企業は公式チャンネルを開設したら、製品・サービスの使い方など視聴者が観たいレビュー動画を継続的に公開していくことが成功への近道です。動画の品質にこだわる前に、まずはその情報を求めているユーザーに関連動画として視聴されやすくなるよう、YouTubeのアルゴリズムに合わせてチャンネルや動画の最適化を図りましょう。

- 教えてくれたのは…木村健人

- 株式会社動画屋 代表取締役 https://doga-ya.co.jp/